Александр Дронов - Казак на самоходке. «Заживо не сгорели»

- Название:Казак на самоходке. «Заживо не сгорели»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-80801-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Дронов - Казак на самоходке. «Заживо не сгорели» краткое содержание

«Да, были у наших самоходок слабые стороны. Это не такое мощное, как хотелось бы, противопульное бронирование, пожароопасность бензинового двигателя и открытая боевая рубка. Она не защищала от стрелкового огня сверху, от закидывания гранат. Всё это приходилось учитывать в бою. Из-за брезентовой крыши словохоты присваивали нашим Су-76 грубоватые прозвища: “голозадый Фердинанд” или “сучка”. Хотя с другой стороны, та же открытая рубка была удобна в работе, снимала проблему загазованности боевого отделения при стрельбе, можно было легко покинуть подбитую установку. Поэтому многие самоходчики были влюблены в СУ-76, мы её ласково называли “сухариком”».

Эта книга – настоящая «окопная правда» фронтовика, имевшего всего три шанса из ста остаться в живых, но выигравшего в «русскую рулетку» у смерти, израненного в боях, но не сгоревшего заживо.

Казак на самоходке. «Заживо не сгорели» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

– Лейтенант, не обижаешься? Как я воевал?

– Хорошо воевал, – вымучиваю языком, не поворачивающимся из-за контузии, – быстрее выздоравливай, возвращайся.

Помню его последний благодарный взгляд, виделись не только страдание и боль, но и радость от чувства исполненного долга, оттого что остался жив, теперь вывезут из пекла. Бережно положили на носилки, поставили на бронетягач, по-братски распрощались, потом, как узнали, навсегда.

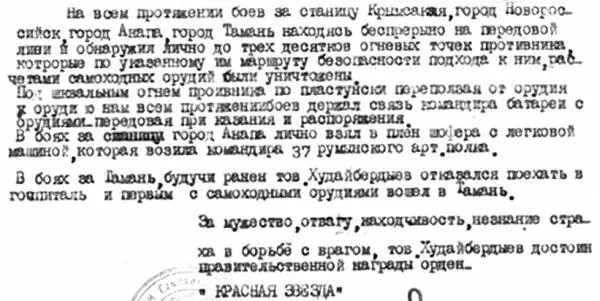

Этот бой был подробно описан в журнале боевых действий полка, в полковом архиве сохранился снимок остова нашей самоходки. За спасение экипажа и за другие подвиги, совершенные на земле Тамани, Сапар Худайбердыев был награжден орденом Красного Знамени.

Наградной лист С. Худайбердыева

Дождавшись темноты, все трое, отдохнув на земле, с трудом поднялись и пошли. Только тут понял, какая она коварная – контузия. Бебухи отбил, никак к памяти не приду, усиливается боль в груди, мутит, дрожь в мышцах, шум-гам в голове, ослаб слух, язык не мой, не подчиняется. Потом узнал, что старший медслужбы полка капитан А. Метелкина диагностировала перелом шеек двух ребер, повреждение шейных позвонков, трещину в грудной кости, многое другое. До сих пор эти трещины-переломы дают о себе знать, боль не проходит, а с годами все больше и больше усиливается, ранения и контузии все чаще напоминают, мучают. До этого никому нет дела, травмы войны переносятся в одиночку, зачем о них трубить, к чему близким портить настроение, рассчитывать на соболезнование. Сочувствие немощности тоже тяжелый удар, действует разрушающе.

Доплелись до командного пункта, оттуда «Виллисом» в Благовещенскую, в тыл полка. Радовались, что остались живы, не чаяли, что война будет безжалостна, придется еще много раз смотреть смерти в глаза.

Не догадывались, что Святкина судьба скрутила в бараний рог, не выпрямиться, не стать строевым. Он не был ранен, а пострадал больше всех, руки и ноги стали дрожать, к службе не пригоден, демобилизовали. С виду балагур – а какой воин! Летом 1943 года, в боях за поселок Горно-Веселый, умело заряжая орудие, он помог своему расчету уничтожить прямой наводкой немецкое самоходное орудие и наблюдательный пункт, за что вручили медаль «За боевые заслуги». В бою за Новороссийск был удостоен высокой солдатской награды – медали «За отвагу». В бою заменил раненого наводчика, уничтожил взвод пехоты противника и два наблюдательных пункта.

Говорят, в тылу было трудно – согласен. Считают, что медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют – тоже правильно. Не могу принять, что жизнь воина на передовой можно сравнить с трудом человека в тылу, ибо это труд в поте, в крови, при высочайшем напряжении и… в страхе. Кто над этим глумится, тот ничего не знает о войне. Страх пронизывает всю жизнь на передовой, подавляется лишь приверженностью делу защиты Родины, чувством собственного достоинства, гордостью, честолюбием (любовью к чести!), нетерпимостью позора, трусости, ответственностью перед судом и трибуналом, для многих боязнью расстрела, прямым уничтожением за трусость.

К. Симонов писал: «Лейтенантская жизнь в дни наступления недолгая – в среднем от ввода в бой и до ранения или смерти девять суток на брата». Так было. Вот и равняй труд лейтенанта с трудом самой уважаемой медицинской сестры в Ташкенте! Об этом надо чаще напоминать не в меру ретивым администраторам из тыловиков.

Доживи – до Победы

Прибыв в тыл полка, в станицу Благовещенскую, встретили многих своих товарищей. Некоторые с ранениями средней тяжести (по медицинской классификации), но не пожелали идти в медсанбат, боялись отстать от своего подразделения. Особенно много пострадало тех, кто во время бомбежки вымахнул из самоходки, пытаясь найти спасение в песчаных укрытиях. Командир полка, анализируя бой на косе, поведение экипажей, указывал, что покидать машину не лучший, а худший выход из положения, тому наш пример.

Да, были в наших самоходках слабые стороны. Это не такое мощное, как хотелось бы, противопульное бронирование, пожароопасность бензинового двигателя и открытая боевая рубка. Она не защищала от стрелкового огня сверху, от закидывания гранат. Осколочно-фугасные снаряды не пробивали броню, но при разрыве убивали, контузили или травмировали экипаж ударной волной. Все это приходилось учитывать в бою. Из-за брезентовой крыши словохоты присваивали нашим пушечкам грубоватые прозвища: «голозадый Фердинанд» или «сучка». Хотя, с другой стороны, та же открытая рубка была удобна в работе, позволяла взаимодействовать с экипажем в городских боях, снимала проблему загазованности боевого отделения при стрельбе, можно было легко покинуть подбитую установку. Поэтому многие самоходчики были влюблены в СУ-76, мы ее ласково называли «сухариком».

На второй день Гуменчук пришел в клуню, в которой мы устроились. Встреча была трогательной, назвал молодцами, об экипаже сказал немало теплых слов. Он с НП наблюдал, как били немцев, умело маневрировали, видел, как оказались в центре бомбового удара. Пожелав быстрейшего возвращения в строй, направился к выходу. Я, как положено, сопровождал.

– Рад за тебя, Дронов, в сорочке родился. У самоходки живого места не осталось, а вы живы. Как не загорелись? Спасибо Худайбердыеву, вытащил вас вовремя. Я представил его к ордену.

Полуобернувшись, добавил:

– Теперь воевать до Победы.

– Есть воевать до Победы, товарищ полковник.

– Там, в установке, тыловики подобрали ваши вещи. Возьми у шофера в «Виллисе».

Водитель подает мою офицерскую фуражку, подобранную в самоходке. Смотрю и своим глазам не верю: в ней иверень.

– Что делать, на самом видном месте дырка.

– Тогда разрешите взять, я перешью.

На том и порешили, через некоторое время водитель щеголял в переделанной зашитой фуражке, так и дошла моя горемычная до Праги. На следующий день принесли еще один сувенир, часы от самоходки, при эвакуации на сборный пункт аварийных машин сержант Сидоров снял и решил мне вручить. Это были часы Кировского завода в пластмассовом футляре со светящимися стрелками и цифрами, я их привез на гражданку. В станице Казанской часы очутились в руках «часового мастера», не успевшего в свои 3–4 года набраться ума-разума. Попали… и пропали. Прекратили существование, вернее, стали бесформенной кучкой винтиков, колесиков, то прокудной чадушка Валерик разобрал их самостоятельно, без помощи вечно мешающих старших. Комплект завернули в носовой платок, узелок связали вместе с матерью, с хитрющей ухмылкой вручили папе на память. Выпороть бы «мастера», да жалко, и не в привычку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: