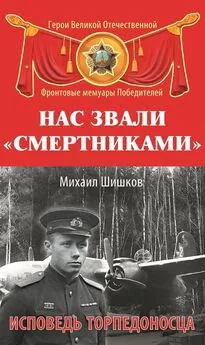

Михаил Шишков - Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

- Название:Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-76908-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Шишков - Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца краткое содержание

«Многие эпизоды моего боевого прошлого при воспоминании о них острой болью отдавались в сердце, вызывая лишь одно желание – напрочь забыть обо всем. Но война никак не хотела отпускать меня. Вспышки зенитных снарядов вокруг моего самолета, лица погибших товарищей помимо воли вновь и вновь возникали перед глазами. Порой становилось совершенно непонятно, каким же чудом мне удалось уцелеть в этой кровавой мясорубке… И, в очередной раз возвращаясь к пережитым событиям, я понял, что должен рассказать о них. Это – мое последнее боевое задание…»

Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Информация, потом и кровью добытая разведкой, сведения, полученные от агентуры, сводки боевой деятельности подразделений – все это служит основанием для принятия тех или иных решений, от которых зависит успех боевых действий и, конечно, количество человеческих жизней, которыми он будет оплачен.

Именно поэтому штабы, будучи крайне заинтересованными в получении достоверной информации о потерях противника, всеми силами старались отсечь «лишние» победы. В нашем случае потопление подтверждалось фотоконтролем, агентурными данными, вылетами самолетов-разведчиков и свидетельством истребителей прикрытия.

К сожалению, фотографии не всегда удавались – в самый неподходящий момент подводила аппаратура: то пленка разорвется в кассете, то замерзнет затвор. Но фотоконтроль не являлся основным средством подтверждения победы. Бывало, только прилетаешь, еще и рта открыть не успел, а тебя уже поздравляют – агентурные данные пришли. Были это подразделения фронтовой разведки, заброшенные в немецкий тыл, либо агенты, скрывавшиеся среди гражданского населения, я не знаю.

Кроме того, в составе ВВС флота была своя воздушная разведка. В частности, на Балтике воевал 15-й разведывательный полк. Если группа торпедоносцев вылетает по их данным, самолет-разведчик фотографирует вражеский конвой до нашего удара и после. После возвращения смотрят, сколько было, а сколько осталось… Или все плывут. Только так.

Тем более сам экипаж не всегда имеет возможность наблюдать потопление. Особенно при выполнении одиночных крейсерских полетов, в которые мы уходили в основном ночью или в плохую погоду. А там порой радист только и успевал заметить взрыв торпеды. Пока развернешься, чтобы на результат посмотреть, так потеряешь это судно из виду. И не найдешь… Так по возвращении и докладывал: «В районе таком-то атаковал транспорт таким-то водоизмещением. Стрелок наблюдал взрыв, после чего визуальный контакт с целью был утерян». А через пару дней вызывает командир и сообщает: «Пришло подтверждение на твоего утопленника». Мне и в голову не приходило спросить, откуда. Пришло, и хорошо… Всего трижды мне удавалось наблюдать, как уходит под воду «мое» судно.

Когда война кончилась и я в академии учился, появились таблицы всякие и расчеты, по которым, оказывается, одной торпедой даже транспорт не так-то просто потопить, а боевой корабль – так вообще… Не хочет он тонуть, хоть ты что… В определенное место надо попасть, чтобы гарантированно потопить. Допустим, в артиллерийский погреб или котельное отделение. А так попала торпеда в кормовую часть судна, вот как у меня случай был, – а оно стоит, зараза, не тонет. Прилетаешь, фотография есть. Попасть попал, а утопил или нет – черт его знает. В этом случае надеяться можно только на агентурные данные.

Можно ли было соврать? Думаю, что нет. Хотя бы с точки зрения морали. Тот, кто считает, что летчики-торпедоносцы приписывали себе несуществующие победы, совершенно не представляет себе, за что мы воевали и для чего жили. У многих моих однополчан семьи остались на оккупированной территории, у некоторых фрицы вообще всех родных расстреляли. Так эти ребята, наоборот, в бой рвались, чтобы отомстить. Были даже «огненные тараны», когда экипажи Петра Игашова и Василия Гречишникова сознательно направляли подбитый самолет на врага и погибали вместе с ним. Да и зачем врать? Чтобы награды получить… Так мы же не за них воевали, а за Родину. И каждый делал для Победы все, что было в его силах. Немцев ведь дутыми «потоплениями» не возьмешь! Они здорово воевали.

Но давайте сформулируем вопрос несколько по-другому: смог бы нечистый на руку человек, промахнувшись по цели во время крейсерского полета или просто сбросив торпеду где угодно, доложить об успешном потоплении? Рядом же никого, да и немцы перед нашим командованием отчитываться не будут…

И здесь ничего не выйдет. Пилот в воздухе не один, значит, штурман и радист обязательно будут в курсе всех дел. И терпеть подобное мало кто стал бы. О причинах я уже сказал выше. Но даже если допустить, что весь экипаж подобрался под стать своему командиру, риск провала все равно слишком высок.

Ну, один раз «потопил», другой, третий… Шила в мешке не утаишь. В лучшем случае Борзов, заподозрив неладное, к стенке пригласит и все равно заставит полететь куда надо. В худшем – кто-нибудь из экипажа обязательно проболтается, особенно когда выпьет… И тогда все, конец, – в каждом полку есть уполномоченный СМЕРШа, у которого имеются свои осведомители среди летно-технического состава. «Шептунов» всегда хватает. Спросонья что-то сказал, а там, где надо, уже все известно. А уполномоченный за такое дело ухватится, будь здоров! Это же его работа.

Иными словами, систематические приписки возможны лишь тогда, когда система под названием «авиационный полк» прогнила сверху донизу, и все ее элементы, включая особиста, относящегося к совсем другому ведомству, образовали единую непробиваемую систему круговой поруки. Да и то в весьма ограниченных пределах, ведь из ряда вон выходящие успехи какого-либо одного подразделения всегда вызывают повышенный интерес начальства, особенно если другие части работают приблизительно с одной и той же интенсивностью. Может, дело в прогрессивных тактических решениях, которые необходимо внедрить во всех остальных полках? А может, какая иная причина имеется…

Другое дело – ошибки в определении тоннажа атакованного транспорта, и причем довольно значительные, вполне могли иметь место. Нам давали теорию устройства судна, его основные размерения и палубные надстройки. Мы знали, что, например, транспорт длиной в сто метров имеет водоизмещение около шести тысяч тонн, а эскадренный миноносец должен быть не менее ста пятидесяти метров. Перед заходом в атаку смотришь, что на палубе имеется, сколько труб, мачт и так далее. Штурман тоже помогает. Но вот проблема – все это на глазок оценивалось, а «глазок» у каждого свой. Точно измерить невозможно, а уж прочесть название – тем более…

Почему же тогда Борзов не поверил мне? Позднее я размышлял на этим и, похоже, докопался до истины. Выше уже было сказано, что кредит доверия, заработанный в течение длительного времени, можно с легкостью утратить в одночасье. В моем случае это произошло во второй половине июля, ставшей для меня полосой неудач. Три или четыре сброшенных торпеды – и все мимо.

Это, конечно, не могло само по себе столь существенно уронить в глазах командира мой авторитет, ведь подобное происходило практически со всеми экипажами, но несколько повредило его фундамент. И все бы ничего, не соверши я вскоре фатальную ошибку…

К сожалению, память не сохранила никаких подробностей этого дня. Помню лишь то, что произошло это где-то в самом конце июля или начале августа. Мы вчетвером пытались атаковать конвой, прикрытый двумя эсминцами и несколькими сторожевиками… Двумя… или тремя… Где-то около этого.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Пташук - И плач, и слёзы... [Исповедь кинорежиссёра]](/books/1070130/mihail-ptashuk-i-plach-i-slezy-ispoved-kinorezh.webp)