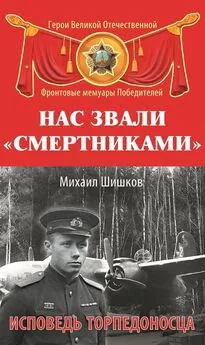

Михаил Шишков - Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

- Название:Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-76908-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Шишков - Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца краткое содержание

«Многие эпизоды моего боевого прошлого при воспоминании о них острой болью отдавались в сердце, вызывая лишь одно желание – напрочь забыть обо всем. Но война никак не хотела отпускать меня. Вспышки зенитных снарядов вокруг моего самолета, лица погибших товарищей помимо воли вновь и вновь возникали перед глазами. Порой становилось совершенно непонятно, каким же чудом мне удалось уцелеть в этой кровавой мясорубке… И, в очередной раз возвращаясь к пережитым событиям, я понял, что должен рассказать о них. Это – мое последнее боевое задание…»

Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Количество и квалификация преподавателей, работавших в сельской местности, позволяли проводить обучение до четвертого класса включительно, но и это на первый взгляд скромное достижение было огромным прогрессом в сравнении с двухгодичным образованием наших отцов и дедов. Моей первой учительницей стала Надежда Константиновна, жена начальника почтового отделения, спокойная и справедливая женщина. Вместе со мной училась ее дочь Галя, которая не только не пользовалась никакими поблажками, но, наоборот, мать относилась к ней гораздо строже, чем к остальным.

В третьем классе у нас появился новый преподаватель – Анатолий Куликов, совсем молодой парень, окончивший после десятилетки шестимесячные курсы учителей. Особое внимание при нем стало уделяться занятиям спортом, в особенности футболу, страстным энтузиастом которого он являлся. Под его руководством было размечено игровое поле, поставлены ворота, и закипели жаркие баталии, благо теперь у нас был настоящий футбольный мяч, привезенный из города. Через год Куликова сменила взрослая женщина, имя которой я, к сожалению, не могу вспомнить.

До поры до времени о таком чуде, как кинематограф, нам доводилось только слышать. Да и то со слов тех, кому рассказывал кто-то, в свою очередь сам узнавший о нем от своих знакомых. Поэтому мы вначале просто не поверили своим ушам, когда учителя объявили нам о том, что в ближайшие несколько дней в нашей школе будут показывать фильм.

Окончательно все убедились в реальности происходящего лишь тогда, когда киномеханик начал устанавливать в отведенном для этой цели кабинете свой аппарат. Как нетрудно догадаться, практически все школьники толпились вокруг, стараясь не пропустить ни малейшей детали. Немногим счастливцам удалось даже поучаствовать в процессе подготовки импровизированного кинозала, что еще довольно долго составляло предмет их недюжинной гордости.

И вот наконец настало время сеанса. Ребятишки бесшумно расселись по своим местам, замерев в ожидании волшебства. На натянутом вдоль стены белом полотнище появился заголовок первого фильма. Немые картины, которые комментировал сам киномеханик, были в основном пропагандистского характера: хроника Октябрьской революции, будни социалистических строек, радостные крестьяне, добровольно идущие в колхозы…

Последнее вызвало некоторое недоумение, ведь отрицательное отношение родителей к коллективизации ни для кого не являлось тайной. Но тогда, решив, что в других районах страны люди не разделяют наших понятий о жизни, мы забыли об этом и продолжили просмотр картины, дожидаясь своей очереди крутить динамо-машину…

Впервые о коллективизации в нашем районе заговорили в 28-м, когда в Кальтовку стали присылать агитаторов, пытавшихся убедить крестьян в ее необходимости. Помню, как почти каждый вечер родители, загнав нас на печку, уходили на собрания, эмоционально обсуждая после возвращения услышанное там.

Подавляющее большинство людей, особенно хуторских, были довольны своей жизнью и не имели желания что-либо изменять в ней, тем более столь радикально. Поэтому в речах агитаторов начали появляться угрожающие интонации, а демонстративно лежавший на столе наган служил весомым дополнением к их пламенным призывам.

– Лошадь отдай, корову тоже, свинью, – говорили между собой мужики. – А как жить тогда? Батраком, что ли… Нет, не пойдет!

Вскоре выяснилось, что со всех десяти окрестных хуторов идею коллективизации поддерживают не более пяти хозяев из числа участвовавших в Гражданской войне красноармейцев и местной бедноты. В деревне таковых оказалось несколько больше. Таким образом, стало совершенно ясно, что добровольное создание колхозов в отдельно взятом районе обречено на провал.

Интересно отметить, что среди убежденных противников коллективизации хватало и тех, кого по всем признакам можно было отнести к беднякам. И хозяйство порой слова доброго не стоит, и дом – не дом, а хатенка какая-то жалкая. Казалось, сам бог велел соглашаться, а нет, не хочет. Изо всех сил сопротивляется: «Какое-никакое, а свое!»

…В наши дни весьма распространено мнение, что колхозы активно поддержали только лодыри да завистники, совершенно справедливо прозябавшие в бедности исключительно по причине собственной лени и неспособности к систематическому производительному труду, люди, которые могли много и красиво говорить о прекрасном светлом будущем, не желая пошевелить даже пальцем, чтобы хоть на мгновение приблизить его, усмотревшие в новой форме ведения хозяйства прекрасную возможность паразитировать за счет остальных.

Но это лишь весьма поверхностное суждение, далекое от реальной жизни, гораздо более сложной, чем примитивная формула, бездумно повторяемая теми, кто не хочет утруждать себя попытками досконально разобраться в причинах того или иного положения вещей. Бесспорно, все ленивые крестьяне неизбежно становятся бедняками, но из этого утверждения никоим образом не следует, что в бедности пребывают только нерадивые хозяева.

Здесь необходимо еще раз подчеркнуть: крестьянский двор является весьма сложной многоуровневой системой, каждый элемент которой неразрывно связан со всеми остальными. Выбей какое-то звено из этой цепочки, и вся она довольно быстро и, к сожалению, безвозвратно разрушится.

Вот, например, здоровье. Нет его – и все, пиши пропало. Как бы жестоко это ни звучало, но в деревне больной человек просто физически не сможет удержаться на плаву, ведь работать здесь необходимо с предельным напряжением всех сил. Кроме того, нельзя не учитывать такие факторы, как засухи, неурожаи и болезни, поражающие рабочий скот. Но главной причиной массового обнищания селян являлась упомянутая выше аграрная перенаселенность страны. Так что потерять все можно было практически мгновенно, а вот хотя бы частично восстановить… Разве что если очень сильно повезет.

Бедность переходила по наследству от отцов к детям. Вот у нас сосед был, любитель выпивки. У него и так ничего не было, а тут трое сыновей поженились, отделять надо. Одному домик слепили из части сарая, другой где-то сруб купил плохонький, перевез и поставил… Чтобы хоть как-то прокормиться, хозяйство надо иметь – плодородную землю, лошадь обязательно, к ней – телегу и прочие причиндалы, корову, поросят, овец, кур, участок для выпаса скота. А где взять все это? В батраках много не заработаешь, значит, надо уезжать куда-то. Молодым еще можно было устроиться учеником на заводе, чтобы пару лет спустя получить начальную квалификацию…

У бедных обычно и земля плохая. Купить ее на выселках – денег нет. Оставалась общинная земля, передел которой производился периодически, с учетом количества едоков. Но здесь тоже были свои подводные камни. Пять гектаров одного хозяина могли радикально отличаться от тех же пяти гектаров другого, включавших трудно поддающиеся обработке глубокие овраги и порой даже болото. Здесь все обычно решала жеребьевка, но нечистые на руку люди из числа зажиточных селян всеми правдами и неправдами прибирали к рукам самые лакомые участки…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Пташук - И плач, и слёзы... [Исповедь кинорежиссёра]](/books/1070130/mihail-ptashuk-i-plach-i-slezy-ispoved-kinorezh.webp)