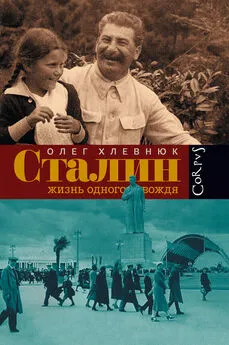

Олег Хлевнюк - Сталин. Жизнь одного вождя

- Название:Сталин. Жизнь одного вождя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-087722-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Хлевнюк - Сталин. Жизнь одного вождя краткое содержание

Олег Хлевнюк – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный специалист Государственного архива Российской Федерации.

Сталин. Жизнь одного вождя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При всем разнообразии личных судеб, российские революционеры различных направлений имели много общего. Разрыв с обычной жизнью и уход в подполье происходил в момент резонанса ненависти и решимости – ненависти к существующему строю и решимости бороться с ним. В Российской империи и того и другого было в избытке. Авторитарный режим и социальная несправедливость порождали бунтарей. В ответ на преследования они становились все более радикальными. Ненависть Иосифа Джугашвили, судя по всему, пробудили произвол и мракобесие, царившие в духовной семинарии. Эта ненависть подпитывалась пропагандой и действиями старших товарищей, вступивших на путь революции раньше Сталина. Решимость Иосифа Джугашвили была чертой его характера и порождением социального положения. В конце концов, в той социальной среде, которая предназначалась Сталину по праву рождения, немногое можно было потерять.

Рассуждая о причинах революционности и жестокости Сталина, многие авторы обращают внимание на его формирование в особой атмосфере российского пограничья [79]. Кавказ, представлявший собой кипящий котел социальных и национальных противоречий, сплав формирующихся индустриальных анклавов и традиционного образа жизни, не мог не оказать влияния на характер Сталина. И он, и его соратники-кавказцы, полагает Йорг Баберовски, «привнесли в партию как в центре, так и на окраинах империи культуру насилия кавказской периферии, кровную месть и архаические представления о чести» [80]. Такое мнение подкрепляют свидетельства известного историка Б. И. Николаевского, некоторое время работавшего в социал-демократических организациях Закавказья. Сталина, по свидетельству Николаевского, уже тогда характеризовали как человека «крайне злобного и мстительного», способного на «самые крайние средства». Однако такими были и многие противники Сталина среди социал-демократов. Собеседники Николаевского считали это результатом «привнесения кавказских нравов во внутрипартийную борьбу» [81].

Указания на особенности менталитета, сформированного тяготами жизни и трагической историей российского пограничья, вероятно, имеют основания. Однако верно и то, что вся Российская империя была огромным пограничьем. Пограничьем между Азией и Европой, между обнадеживающей модернизацией и разрушающимся традиционным укладом жизни, между городом и деревней, между авторитаризмом и стремлением к демократии, между мракобесием властей предержащих и одержимостью многих революционеров кровью. Именно поэтому кавказские девиации в конечном счете вписались в общероссийскую культуру экстремизма и насилия, лишь придав ее распространению свой импульс. В любом случае воздействие социальной среды не снимало с молодого Джугашвили личной ответственности за его выбор и жизненные ориентиры. Решение уйти в революцию он принимал самостоятельно.

Очевидно, что революционеры были разными. Многие бросались в борьбу под влиянием молодости, эмоций, азарта. Сталиным вряд ли руководили только эти чувства, хотя отвергать их наличие было бы неправильно. Сталина можно назвать расчетливым революционером. Именно такие, как он, упорно, методично и даже осмотрительно двигали революцию вперед, а в случае успеха обладали наилучшими шансами для закрепления во власти. Решительность и осторожность, одержимость и цинизм сочетались в них в тех пропорциях, которые позволяли без особых потерь пройти через многочисленные опасности революционных переломов.

В обзоре деятельности тифлисской социал-демократической организации, оставленном местным жандармским управлением, говорилось, что Иосиф Джугашвили «держит себя весь осторожно, на ходу постоянно оглядывается» [82]. Некоторое время ему действительно удавалось избегать арестов. Это было важное преимущество. Многие социал-демократы оказались в тюрьмах. Джугашвили стал одним из руководителей тифлисской организации. Возможно, спасаясь от полицейских преследований, возможно, по другим причинам он переехал из Тифлиса в Батум, центр нефтеперерабатывающей промышленности. Активная революционная пропаганда Джугашвили и его товарищей не прошла бесследно. Одна за другой следовали забастовки и демонстрации батумских рабочих. Власти действовали жестоко. 9 марта 1902 г. при попытке рабочих взять штурмом тюрьму, где содержались их товарищи, войска открыли огонь. Были убиты 13 человек, десятки ранены. Эти события приобрели широкую известность. Джугашвили как одного из организаторов демонстраций арестовали.

Стараясь избежать наказания, Иосиф отрицал свою вину. Он утверждал, что вообще не был в Батуме в период волнений. В записках на волю Джугашвили просил мать, друзей и родственников обеспечить ему алиби, дать ложные показания о его пребывании до середины марта в Гори [83]. Записка, однако, попала в руки полиции. Несмотря на это, доказать непосредственную причастность Джугашвили к организации бунта в Батуме полиции не удалось, зато на поверхность всплыли старые дела тифлисского периода. Следствие шло долго, неторопливо. Изнывая в тюрьме, Иосиф пытался подтолкнуть события. В октябре и ноябре 1902 г., через семь-восемь месяцев после ареста, он написал два прошения в канцелярию главноначальствующего на Кавказе. Ссылаясь на «все усиливающийся удушливый кашель и беспомощное положение состарившейся матери моей, оставленной мужем вот уже 12 лет и видящей во мне единственную опору в жизни», Джугашвили просил об освобождении под надзор полиции. «Умоляю канцелярию главноначальствующего не оставить меня без внимания и ответить на мое прошение». С просьбой об освобождении сына в январе 1903 г. обратилась к властям и Екатерина. Она по-грузински подписала заявление на русском языке, в котором говорилось, что ее сын, «зарабатывая себе и матери пропитание, не имеет времени и возможности участвовать в каких-либо заговорах и беспорядках» [84].

Однако просьбы не помогали. Иосиф оставался за решеткой, испытывая лишения и притеснения. Только осенью 1903 г., через полтора года после ареста, его отправили в ссылку в Восточную Сибирь. Очень скоро, в начале 1904 г., Джугашвили бежал из ссылки. Ничего необычного в этом не было. Конечно, для побегов требовались определенные приготовления, мужество и просто физическая сила. Однако слабая охрана позволяла многим революционерам сравнительно легко покидать места отбывания наказания. Сталин усвоил этот первый урок ссылки и в дальнейшем несколько раз пользовался приобретенным опытом.

Есть сведения о том, что в первые несколько месяцев после возвращения в родные места Джугашвили находился под подозрением как возможный провокатор [85]. Такие подозрения в числе прочего питались массовыми арестами социал-демократов, прокатившимися по Закавказью. Однако, хотя аресты сначала бросили на Джугашвили тень, затем они даже поспособствовали его карьерному росту в революционном движении. В связи с нехваткой людей Джугашвили выдвинули в руководящий комитет Закавказской социал-демократической организации. Конечно, свою роль сыграли его активная работа в подполье, способности публициста. Что касается слухов о сотрудничестве Джугашвили с полицией, то они остались только слухами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Галенович - Сталин и Мао [Два вождя]](/books/1101005/yurij-galenovich-stalin-i-mao-dva-vozhdya.webp)