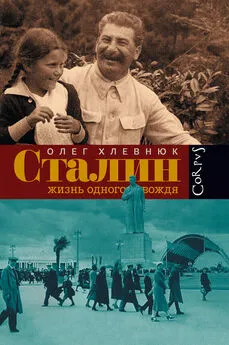

Олег Хлевнюк - Сталин. Жизнь одного вождя

- Название:Сталин. Жизнь одного вождя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-087722-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Хлевнюк - Сталин. Жизнь одного вождя краткое содержание

Олег Хлевнюк – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный специалист Государственного архива Российской Федерации.

Сталин. Жизнь одного вождя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хотя майская речь 1941 г. привлекает особое внимание исследователей, важно отметить, что с аналогичными заявлениями Сталин выступал и ранее. В октябре 1938 г. на одном из совещаний Сталин разъяснял:

[…] Большевики не просто пацифисты, которые вздыхают о мире и потом начинают браться за оружие только в том случае, если на них напали. Неверно это. Бывают случаи, когда большевики сами будут нападать, если война справедливая, если обстановка подходящая, если условия благоприятствуют, сами начнут нападать. Они вовсе не против наступления, не против всякой войны. То, что мы сейчас кричим об обороне, – это вуаль, вуаль. Все государства маскируются: «с волками живешь, по-волчьи приходится выть». ( Смех. ) Глупо было бы все свое нутро выворачивать и на стол выложить. Сказали бы, что дураки [473].

Выступая на военном совете по итогам советско-финской войны в апреле 1940 г., Сталин продолжил эту тему. Он долго объяснял военным, что «армия, которая воспитана не для наступления, а для пассивной обороны» не может быть названа современной [474].

Очевидно, что ни в 1938, ни в начале 1940 г., когда делались эти заявления, Сталин не собирался нападать на Германию. Однако, как считают некоторые историки и публицисты, в 1941 г. дело обстояло иначе. Сосредоточение у советских границ немецких армий, готовящихся к броску на СССР, вполне могло убедить Сталина в целесообразности превентивного удара. В пользу такой версии приводятся разные аргументы и свидетельства, правда косвенного характера [475]. Для биографии Сталина, для понимания сути его личности вопрос этот не второстепенный. Действительно ли в 1941 г. Сталин был готов рисковать и верил, что Красная армия в состоянии бросить вызов вермахту? Такое предположение коренным образом меняет традиционное мнение о предвоенном Сталине, основанное на воспоминаниях советских маршалов и фактах, свидетельствующих о колебаниях и непоследовательности Сталина накануне войны. Однако аргументы в пользу решимости Сталина атаковать пока не выглядят убедительными. Нет серьезных оснований сомневаться в том, что перед лицом растущей угрозы Сталина охватила неуверенность и даже растерянность, которая сыграла роковую роль.

В 1940 и 1941 гг. Сталин много работал для того, чтобы сделать Красную армию сильной, а страну – готовой к военным потрясениям. 1940-й был четвертым годом подряд, когда Сталин не выезжал на юг в традиционный отпуск. Главной заботой была армия и военная промышленность. Форсированное развитие тяжелой индустрии и ее военных отраслей было приоритетом сталинской политики с конца 1920-х годов. Чрезвычайные методы, которыми проводилась сталинская индустриализация, делали ее чрезвычайно затратной. Однако используя значительные ресурсы огромной страны, сталинское государство получило заметный военно-экономический эффект. Общие результаты военного строительства демонстрировали внушительные цифры. К началу войны с Германией в СССР насчитывалось более 25 тыс. танков и 18 тыс. боевых самолетов, что в 3–4 раза превосходило численность самолетов и танков в Германии [476]. Опираясь на подобные данные, приверженцы теории «превентивной войны» утверждают, что СССР был вполне готов к схватке с Германией. Однако рекордные цифры часто обманчивы. За высокими количественными показателями в Советском Союзе очень часто скрывались плохое качество и приписки. Нехватка квалифицированных военных кадров и слабая военная инфраструктура довершали картину.

Во всяком случае, Сталин и военные руководители не считали, что высокие темпы развития военной промышленности, позволившие создать эти горы оружия, достаточны. Военная угроза на расстоянии вытянутой руки требовала особых мер. Из поверженной Европы приходили тревожные вести о силе германской армии и совершенстве ее техники. В короткий предвоенный период в СССР предпринимались отчаянные усилия для того, чтобы одновременно увеличить численность и качественно модернизировать армию и военную технику. Уже в 1940 г. производство военной промышленности в 2,5 раза превзошло уровень 1937 г. [477]Это были сверхвысокие темпы. Значительный упор делался на выпуск новых видов вооружений, прежде всего современных танков, самолетов и артиллерии. Для модернизации военного производства широко использовались закупки военных изделий и оборудования в Германии, путь которым открыли советско-германские соглашения.

Однако, несмотря на энергичную работу, перевооружение армии проходило с заметными трудностями. Обратимся к традиционным примерам – танковой и авиационной промышленности. Из 25 тыс. танков, имевшихся в СССР в июне 1941 г., танков новой конструкции насчитывалось менее 1,5 тыс. Новые самолеты составляли лишь четверть авиационного парка [478]. Это не означало, конечно, что все остальные танки и самолеты и другие устаревшие виды вооружений были исключительно плохими и не могли воевать. Но очевидно, что модернизация вооружений, к которой стремились советские лидеры, была еще далека от завершения. И они об этом знали.

Важно отметить, что представления Сталина о проблемах военной экономики были, несомненно, шире, чем представления современных сторонников теории «превентивной войны», сосредоточенных исключительно на результатах военного производства. Сталин понимал, что армия и военная промышленность – это часть огромной социально-экономической машины, в которой взаимосвязаны и взаимозависимы многие звенья и механизмы. Для наращивания военных расходов в этой системе существовали свои пределы. В предвоенные годы советская экономика вступила в очередной кризис, связанный с избытком инвестиций. Темпы роста индустрии снизились. Промышленность столкнулась с нехваткой ресурсов, в том числе важнейших – металла и электроэнергии. Безостановочное вливание средств в военную индустрию ослабило и без того полуживую социальную сферу. Росли налоги и цены. Страну накрыла очередная волна кризиса снабжения. Большинство населения существовало на полуголодном пайке. В ряде сельских районов начался голод. В конце 1939 г. был введен запрет на продажу муки и печеного хлеба в деревне. Массы голодных крестьян устремились в городские магазины, которые не могли обеспечить и самих горожан. В Москву неслись многочисленные жалобы и отчаянные мольбы о помощи:

«Иосиф Виссарионович, что-то прямо страшное началось […] Я настолько уже истощала, что не знаю, что будет со мной дальше» (письмо Сталину с Урала, февраль 1940 г.); «У нас теперь некогда спать. Люди в 2 часа ночи занимают очередь за хлебом, в 5–6 часов утра в очереди у магазинов – 600–700–1000 человек […] Вы поинтересуйтесь, чем кормят рабочих в столовых. То, что раньше давали свиньям, дают нам» (письмо в ЦК ВКП(б) из Сталинграда) [479].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Галенович - Сталин и Мао [Два вождя]](/books/1101005/yurij-galenovich-stalin-i-mao-dva-vozhdya.webp)