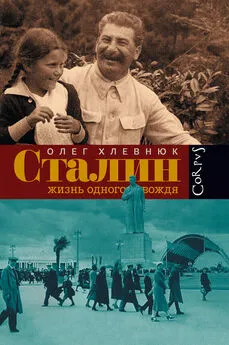

Олег Хлевнюк - Сталин. Жизнь одного вождя

- Название:Сталин. Жизнь одного вождя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-087722-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Хлевнюк - Сталин. Жизнь одного вождя краткое содержание

Олег Хлевнюк – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный специалист Государственного архива Российской Федерации.

Сталин. Жизнь одного вождя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Высшее руководство страны было вполне осведомлено о том, что происходит. Политбюро неоднократно рассматривало вопросы снабжения населения. Из-за продовольственного кризиса обострились традиционные для советской экономики проблемы – высокая текучесть рабочей силы и массовые нарушения трудовой дисциплины. 26 июня 1940 г., в период падения Франции, в СССР был принят указ об удлинении рабочего дня и рабочей недели, а также о введении уголовных наказаний за опоздания и самовольный уход с предприятий. Советские крестьяне с начала 1930-х годов не имели свободы передвижения. Теперь ее лишились рабочие и служащие. До начала войны, т. е. всего за год, по закону от 26 июня были осуждены более 3 млн человек [480]. Из них 480 тыс. попали в тюрьму на срок до 4 месяцев [481]. Остальные направлялись на принудительные работы без лишения свободы на срок до 6 месяцев. Часто такие осужденные оставались на своих рабочих местах. Однако в пользу государства из их скудных заработков вычиталась значительная часть денег. Чрезвычайные законы и заметное падение уровня жизни ухудшали социальную обстановку. Это должно было усилить опасения Сталина по поводу «пятой колонны». Как уже говорилось, в предвоенные годы «чистки» обрушились в основном на вновь присоединенные к СССР западные территории. Однако у Сталина были основания опасаться нелояльности в случае войны более широких слоев населения.

Плотью от плоти и кровью от крови советского народа в советской пропаганде называли Красную армию. И это верно: в ней выпукло, в концентрированном виде проявлялись основные черты сталинской системы. С января 1939 по июнь 1941 г. советские вооруженные силы выросли более чем в два раза. И в этом стремительном рывке были заложены многочисленные противоречия, присущие сталинским скачкам в целом. В значительной мере в предвоенной армии проявилась фундаментальная проблема, с которой Сталин уже сталкивался в период индустриализации в начале 1930-х годов. Расчет на массовые закупки оборудования (вплоть до целых заводов) на Западе оказался ошибочным. Молодые, необученные советские рабочие портили станки и производили на них брак. Надо сказать, что в этой области власть осознала всю сложность взаимосвязи технического и социального прогресса: лозунг «техника решает все!» сменился на «кадры решают все!». Однако и быстро растущую Красную армию предстояло не только вооружить, но и обучить. И неизвестно, какая из задач была труднее.

С 1937 по 1940 г. советский офицерский корпус увеличился более чем в 2,5 раза. Понятно, что подготовка новых кадров велась в страшной спешке. У значительной части командиров не было необходимых знаний и опыта. Уже во время войны Сталин бросил одному из своих генералов упрек: «Вы, военные, в свое время загубили армию тем, что посылали в училища и управления разный хлам» [482]. Как обычно, Сталин обвинял других в том, в чем в первую очередь был виновен сам. Именно по его инициативе в 1930-е годы по политическим мотивам были уволены, отправлены в лагеря или расстреляны несколько десятков тысяч командиров. Многие из них могли бы достойно служить родине. Но дело заключалось не просто в потере квалифицированных военных кадров. Продолжавшиеся до самой войны репрессии оказывали разрушительное моральное воздействие на армию. Они уничтожали самое важное качество командира – инициативу и поощряли перестраховщиков; подрывали авторитет руководителей и вели к падению дисциплины. Руководство СССР периодически получало ясные сигналы о том, что в армии не все благополучно. Один из самых известных примеров – советско-финская война конца 1939 – начала 1940 гг. Неудачи Красной армии в битве с неизмеримо более слабым противником нанесло огромный урон военной репутации Советского Союза в самый неподходящий момент. После заключения мира Сталин устроил «разбор полетов». Были вскрыты многочисленные недочеты в вооружении и подготовке армии, в системе военного руководства. Сталин убрал с поста наркома обороны СССР своего давнишнего приятеля К. Е. Ворошилова. К руководству армией были привлечены новые люди. Однако все это лишь отчасти могло изменить ситуацию. Примерно через год после кадровой перетряски в военном ведомстве, в апреле 1941 г., Политбюро под руководством Сталина рассматривало вопрос об авариях в военной авиации. Выяснилось, что в мирное время ежедневно в авариях гибло в среднем 2–3 самолета. Разгневанный Сталин обвинил во всем руководство военно-воздушных сил [483].

Сосредоточившись на своей армии, Сталин не выпускал из вида армию противника. Военные успехи вермахта, его напор и безжалостность вызывали более чем беспокойство. Тревожными были сообщения советских военно-технических делегаций, выезжавших на германские военные предприятия в рамках сотрудничества между СССР и Германией. Они не могли скрыть своего восхищения, когда писали об огромных успехах германского военпрома. Словно оправдывая поговорку «у страха глаза велики», советская разведка, военные и хозяйственные руководители даже преувеличивали силу противника. Новый нарком авиационной промышленности А. И. Шахурин в 1940 г. сообщил Сталину, что мощности германской авиапромышленности вдвое превосходят советские. Доклады разведки Сталину существенно завышали как потенциал промышленности Германии, так и численность ее вооруженных сил [484]. В результате противник казался еще более могущественным, чем был на самом деле.

Сталинские тревоги и поводы для неуверенности были многочисленны. У Сталина имелись все основания опасаться войны с Германией. Он стремился, по мнению многих исследователей, оттянуть начало войны, дождаться более благоприятного поворота событий на международной арене и за это время укрепить собственные силы.

Устремления и надежды политиков редко бывают совсем беспочвенными. У Сталина, несомненно, были определенные основания надеяться на то, что начало войны удастся отодвинуть. Главный расчет, судя по всему, делался на то, что Гитлер не осмелится ввязаться в войну на два фронта, т. е. вступить в войну с СССР, оставив в тылу Великобританию и ее все более активного союзника США. Это было вполне логично, и так думал не только Сталин. В полной мере осознавая эту логичность, ее эксплуатировал Гитлер. Нацистский вождь сделал ставку на эффект внезапности и решился на рискованную войну на двух фронтах во многом потому, что противнику такая война должна была представляться невозможной. Сталин во многом оказался жертвой веры в стратегическую логику, в наличие у Гитлера инстинктов самосохранения.

Разные побочные факторы укрепляли эту веру Сталина. Быстро росло советско-германское экономическое сотрудничество. Благодаря советскому экспорту Германия удовлетворяла потребности в сырье. Через территорию СССР транспортировались товары, закупленные Германией в третьих странах. Война ставила под удар эти важные для Германии экономические связи. Разведданные, поступавшие на стол Сталина, были противоречивы. Руководители разведки боялись проявлять самостоятельность и так или иначе подыгрывали настроениям вождя. И это далеко не исключительный случай в мировой истории [485].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Галенович - Сталин и Мао [Два вождя]](/books/1101005/yurij-galenovich-stalin-i-mao-dva-vozhdya.webp)