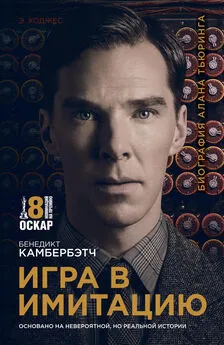

Эндрю Ходжес - Игра в имитацию

- Название:Игра в имитацию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-089741-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эндрю Ходжес - Игра в имитацию краткое содержание

Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили «Игру в имитацию» в топ 10 фильмов 2014 года. Также фильм получил пять номинаций на премию «Золотой глобус».

Настало время миру узнать о Тьюринге.

Игра в имитацию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По пути к центру города от Университета Виктории находилось место, где Оксфордская дорога становилась Оксфордской улицей, сразу за железнодорожным мостом. Здесь вдали от мечтательных шпилей, на другом конце дороги A34, расположились несколько кинотеатров, увеселительные заведения, паб — таверна Юнион — и ранний образец кафе-молочной. На этом отрезке улицы от общественного туалета до кинотеатра. Возможно, по этим улицам прошел и Людвиг Витгенштейн в 1908 году. Подобные неофициальные места существовали так же, как и более респектабельные заведения. Сюда шел разношерстный поток, в котором затерялся и Алан Тьюринг. Жесткое разделение между людьми отсутствовало. Без денег не обходилось, но не более, чем в виде «чаевых», которые неизбежно меняли владельца при встрече различных классов, что, впрочем, мало отличалось от того, как мужчины общались и обходились с женщинам. Отдельные отношения строились по принципу quid pro quo , тогда речь шла скорее о грошах, нежели о фунтах. Так обстояли дела в Англии 1950 года вне привилегированных кругов, как, например, в Кембридже, или Оксфорде. Дело в том, что для молодежи, особенно для тех, кто не был способен обеспечить приватное пространство, гомосексуальные желания означали жизнь на улице. Секс как на пустынном острове, требующий минимальных социальных ресурсов и привлекавший внимание только если что-то пошло не так, не считался приемлемым для респектабельного мужчины, однако Алан был выше респектабельности.

Кандид вернулся в свой сад, сад на заднем дворе науки. Но в чем состоял его план на ближайшее будущее? Последние два года принесли отблески успеха ранних лет. Обычный ученый стал бы развивать эти успехи, стремясь выжать из них всё возможное. Такой путь был не для него. Нужно было найти нечто новое, что позволило бы двигаться дальше. Тогда Алан обратился к теме, которая существовала всегда, но лишь теперь стала выходить на свет. Словно длинная подпрограмма, которая началась с Кристофером Моркомом, прошла через Эддингтона и фон Ньюмана, Гилберта и Гёделя, через «О вычисляемых числах», через его военные машины и механические процессы, через реле, электронику и «ACE», через программирование компьютеров и стремление к разумным машинам, — весь этот поток научных изысканий сошелся в одну точку и позволил Тьюрингу продолжить с того места, где его прервало обучение.

Намек содержался уже в «Разумных машинах», слова в адрес сэра Чарльза Дарвина:

«Представление коры головного мозга как неорганизованной машины крайне удовлетворительно с точки зрения эволюции и генетики. Очевидно, нет нужды в сложных системах генов для того, чтобы произвести на свет нечто подобное… неорганизованной машине. В самом деле, это видится гораздо более простой задачей, нежели создание чего-то столь сложного, как, скажем, дыхательный центр…»

Каким-то образом мозг справился с этой задачей. Каким-то образом мозги появляются на свет ежедневно, не требуя всех хлопот и забот, связанных с ограниченной начинкой «ACE». Существуют две возможности: либо мозг обучается мыслить, когда на него накладывают отпечаток взаимодействия с окружающим миром, либо же нечто записано в нем от рождения — то есть запрограммировано — генами. Поначалу мозг представлял из себя слишком сложный объект для изучения. Откуда все его элементы знают, как расти? Вот вопрос, который может задать любой ребенок. Вопрос, который лежит в самом центре «Чудес природы, о которых должен знать любой ребенок». Развивая деликатную тему о том, «из чего сделаны мальчики и девочки», Э.Т. Брюстер решил описать развитие морской звезды, начиная от яйца, в котором нет и признака растущего внутри существа. Логично было бы ожидать, что яйцо, представляющее собой смесь масла и желе, постепенно разовьется во взрослую звезду, но не тут-то было. Этот шарик разделяется ровно пополам на две одинаковых сферы, лежащие бок о бок… Через полчаса каждый из пузырьков, которые стали называть «клетками», вновь делится и их становится четыре. Из четырех происходит восемь, затем — шестнадцать. По прошествии нескольких часов пузырьков уже сотни, все они крошечные и напоминают кучку мыльных пузырьков, как те, что получаются, если через соломинку подуть в мыльную воду.

«Именно из этой сферы клеток, — объясняет Брюстер — и сформируется животное».

Если оно подобно нам, то строительные элементы для тела до того, как превратиться в тело, походят на круглый мячик. Там, где будет спина, возникает борозда, которая развивается в спинной мозг. Снизу прикрепляется трубка, которая становится хребтом. Один из концов спинного мозга растет быстрее остальной его части и развивается в мозг. От мозга отпочковываются глаза. Внешняя поверхность тела, которая еще не превратилась в кожу, втягивается внутрь и образует ухо. Со лба спускаются четыре нароста и образуют лицо. Конечности поначалу представляют из себя бесформенные выпуклости, которые вырастают в руки и ноги.

Алан постоянно размышлял об эмбриологии. Его завораживал тот факт, что подобное развитие определяет нечто, что «никто еще даже не начал изучать». Со времен «Развития и формы» — классической работы 1917 года, с которой он познакомился до войны — не было сделано значительных открытий. После 1920-х стало возможно сослаться на Принцип Неопределенности и утверждать, что жизнь по своей природе является непознаваемой, подобно тому, как невозможно одновременно измерить скорость элементарной частицы и узнать ее место положения в квантовой механике. Подобно теме разума, этот вопрос окружал флёр религиозности и волшебства, что привлекало внимание Тьюринга и вызывало скепсис. Это было нетронутое поле. Работа С.Х. Уэддингтона по эмбриологии, опубликованная в 1940 году, содержала лишь описание экспериментов по выращиванию тканей, которые показывали, в каких обстоятельствах ткани были способны продолжить свое развитие.

Главная загадка состояла в том, как биологической материи удается формировать настолько сложные структуры, существенно превышающие размеры самих клеток. Откуда группе клеток «знать», что им следует образовать структуру на основе лучевой симметрии, чтобы в итоге создать морскую звезду? Как миллионы клеток обмениваются информацией о данной симметрии? Как кроне ели удается гармонично соблюдать последовательность Фибоначчи по мере роста растения на всем своем протяжении? Как материи удается принимать форму, или, как сказали бы греки, в чем секрет морфогенеза? Биологи прибегали к неоднозначным определениям, таким как «морфогенетическое поле» или туманным концепциям Жизненной Силы для того, чтобы объяснить тот факт, что в ткани эмбриона, похоже, заложен невидимый шаблон, который последовательно направляет его гармоничное развитие. Выдвигались предположения, что данные «поля» можно описать в терминах химии, однако теории так и не было создано. Тьюринг был убежден, что нет иного объяснения, кроме как направляющий esprit de corps. Он выдвигал необъяснимость формы эмбриона в качестве одного из аргументов против детерминизма. С другой стороны, Алан говорил Робину, что его идеи направлены на то, чтобы «победить аргументы сторонников Замысла».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майя Ахмедова - Другой Ледяной Король, или Игры не по правилам [Игра вслепую + Игра с огнём + Игра в прятки]](/books/1093036/majya-ahmedova-drugoj-ledyanoj-korol-ili-igry-ne-p.webp)