Кейстут Закорецкий - Разгром Виктора Суворова

- Название:Разгром Виктора Суворова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-4501

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кейстут Закорецкий - Разгром Виктора Суворова краткое содержание

Автор много лет считался одним из самых убежденных «резунистов», активно участвовал в сборниках «Правда Виктора Суворова», а Суворов, в свою очередь, написал хвалебное предисловие к предыдущей книге Закорецкого «Третья Мировая война Сталина»: «Это исследование, несомненно, заслуживает самого серьезного внимания как специалистов, так и широкой читающей публики…»

Однако, прочитав новую работу Виктора Суворова «Разгром», Кейстут Закорецкий, по его собственным словам, «был в шоке, просто не поверив, что такое может написать бывший танкист. Я сам служил в танковом полку Кантемировской дивизии, и чтобы согласиться с Владимиром Богдановичем, мне пришлось бы на этот свой опыт наплевать…»

Так родился данный проект – РАЗГРОМ ВИКТОРА СУВОРОВА, критический разбор одноименной книги, нелицеприятный спор ученика с учителем.

Разгром Виктора Суворова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но после быстрого отката к Смоленску в июне – июле 1941 г. возникла проблема вразумительного объяснения, что же произошло? Вразумительно объяснить не получалось. В «Краткой истории» (войны) (1965 г.) на бои с 22 июня до середины июля 1941-го отведено 6 страниц (с 61-й по 67-ю). Но так как противник продвигался со скоростью до 60 км в день, то получается, что советских войск там было как бы мало. То есть войну советский Генштаб как бы не ожидал и вовремя не направил к границе войск побольше. Плотность фронта побольше возникла уже на Днепре под Смоленском (севернее припятских болот) и под Киевом (южнее) с середины июля. А в полосе Северо-Западного фронта это уже окрестности Ленинграда. Вот с этих территорий и начинаются более подробные объяснения.

Но если заявить, что войск у границы было мало, то это надо как-то обосновать теоретически. Вот, видимо, и возникла идея свести произошедший результат с «опытом 1-й Мировой войны». А поверят или не поверят – другой вопрос. Виктор Суворов не поверил. Но вместо анализа катастрофы первых дней в приграничной зоне увлекся длинной критикой одного из объяснения маршала Жукова, что оно ложное. Но дело в том, что таких, мягко говоря, неправильных мест в мемуарах маршала хватает. И зацикливаться на одном из них – можно, конечно. Хотя при этом могут быть упущены другие подробности.

И вполне понятно, что нельзя требовать от человека полной откровенности, если он – лицо заинтересованное. Поэтому сложно добиться от него полной откровенности. И никакие сравнения не помогут, которыми Виктор Суворов иногда увлекается. В следующей главе (Глава 5, «Про персональную ответственность») он сравнил ситуацию с описанием предвоенного планирования в Генштабе по мемуарам Жукова с КБ Туполева, который бы списал неудачу с ЕГО самолетом на каких-то других конструкторов даже без фамилий («кто-то там»). И завершил Виктор Суворов главу 5 важной мыслью:

«… А в Генеральном штабе виноват кто-то расплывчатый, у которого нет ни имени, ни звания и ничего общего с Величайшим Полководцем всех времён и народов.

За отсутствие планов войны виноваты все.

Кроме главного планировщика» (стр. 77).

Но сам Жуков подписался под идеей, что Генштаб не был в СССР «мозгом армии». Таким «мозгом» был кто-то другой. Главным «играющим» в СССР был Иосиф Сталин, который с начала 1928 г. «погнал» свою программу. За прошедшее время до 1941 г. в ней участвовали тысячи командиров/начальников и миллионы исполнителей. В феврале 1941 г. к ним присоединился генерал армии Жуков. Но не в качестве «главного планировщика», а в качестве распорядителя выделяемых ему средств в направлениях, которые ему указывались. Конечно, это можно отнести к планированию. Но не к главному. На какой термин был заменен «мозг армии» в последующих переизданиях мемуаров Жукова в главе 4? Напоминаю: на «основной организующий центр Красной Армии». Было бы чем «организовывать» и в каком направлении. Но их Генштаб не выбирал. Их ему указывали. Потому Жуков не был «главным планировщиком».

Если приводить аналогию, можно вспомнить ситуацию с первым и последним плаванием известного корабля «Титаник», который в апреле 1912 г. ночью столкнулся с айсбергом и затонул. Кто виноват в трагедии? Главным в момент столкновения на корабле был капитан Смит. То, что в этой части океана в это время попадаются айсберги, он обязан был знать. И вариантов его действий могло быть несколько:

1. Остановиться на ночь и дождаться утра. Но при этом будет потеряно много часов и рекорд плавания из Европы в Америку не будет достигнут.

2. Уменьшить скорость, установить на носу мощные прожекторы и продолжать ход медленнее. Но срок плавания при этом тоже удлинится.

3. Скорость не уменьшать, но пустить впереди мили за две «контрольный» катер с той же скоростью, что и у «Титаника», который проверял бы чистоту воды на маршруте. Но такого катера не пустили. И прожекторов не включили.

4. Вообще пойти по другому маршруту южнее, где вероятность столкнуться с айсбергом гораздо меньше. Но так не пошли.

То есть, видимо, была какая-то надежда на что-то. И какие-то условия? На что, какие? Что в крайнем случае спасут герметичные двери трюмовых отсеков? Что сталь корпуса выдержит возможные удары?

И потом, капитан Смит не был главным по участию в стратегических планах кампании, которая построила корабль, экипировала его и назначила Смита его капитаном. То есть капитан Смит, скажем так, не был свободен в выборе решений. Он должен был учитывать некие аргументы «за» и «против». Но в конечном итоге решения были приняты такие, которые не исключили трагического хода развития событий. И он произошел.

Поэтому называть капитана Смита «главным», кто ошибся, не совсем верно. В конце концов в момент столкновения его даже не было на мостике. Там был его старший помощник мистер Мэрдок, который тоже должен был как-то оценивать ситуацию и принимать решения. Но в сложившейся ситуации времени у него было очень мало. Практически секунды. И долго выбирать разные варианты он не мог.

В конечном итоге лайнер затонул.

То есть при анализе трагедии «Титаника» полезно учитывать ход самого строительства лайнера (кто строил, по каким планам, сколько времени, кто заказчик) и какие были инструкции на маршрут.

В случае с катастрофой Западного фронта в июне 1941 г. генерал Жуков тоже не был свободен в принятии решений. И уделять много внимания неясностей в его мемуарах можно, но, наверное, не надо при этом забывать и других «главных» «играющих».

Глава 6(Р). Социализм в одной стране?

В этой главе Виктор Суворов в какой-то степени попытался оценить роль высших политических руководителей СССР во внешней политике. В качестве как бы ответа критикам, которые заявляют, что СССР готовился исключительно к обороне, никакой «Мировой революции» не планировал и никакого Освободительного похода в Европу не готовил. С распространением социализма в ширь и в глубину. Якобы на самом деле товарищ Сталин предал идеи мировой революции и сосредоточился только на строительстве социализма в одной стране.

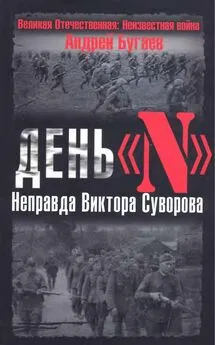

Вот Виктор Суворов и уточняет в очередной раз (в дополнение идей книг «День-М» и «Последней республики»), что идею мировой революции товарищ Сталин вовсе не предал. А реализовывал именно ее. Но более тщательно и чтобы она выглядела вполне «естественно», а не как простое немотивированное нападение. Глава написана хорошо, единственное замечание – маловато конкретных цитат из документов. И есть неточности в написании. Например, в уточненном Уставе Коминтерна, принятого летом 1928 г., написано:

«1. Основные положения

Интервал:

Закладка: