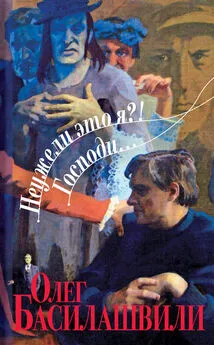

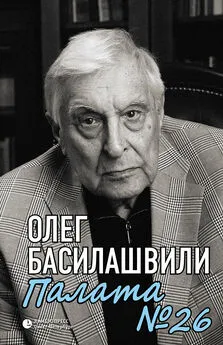

Олег Басилашвили - Неужели это я?! Господи...

- Название:Неужели это я?! Господи...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-53704-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Басилашвили - Неужели это я?! Господи... краткое содержание

Его популярность невероятна. Несколько поколений театральных и кинозрителей считают Басилашвили одним из лучших артистов России.

В книге воспоминаний Олег Валерианович рассказывает о своих корнях, о работе в театре и кино, общественной деятельности, о личной жизни. Рассказывает изящно, талантливо, с юмором.

Неужели это я?! Господи... - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наша троица жила дружно. Казалось, так будет всегда…

Лидером в нашей гримерной, несомненно, был Юрский. Он был лидером всей театральной жизни Ленинграда. Его роли – Чацкого, старика в «Я, бабушка Илико и Илларион» Думбадзе, профессора Полежаева в «Беспокойной старости» Рахманова (отнюдь не сладостного апологета советской власти, каким сыграл его в кино Черкасов), Виктора Франка в «Цене» Миллера, Джузеппе Дживолла в «Карьере Артуро Уи», Тузенбаха в «Трех сестрах» – выделялись на общем театральном фоне не только ярким талантом и мастерством. Было в них нечто, что ставило Сергея в один ряд с людьми, которых я называю «общественными ориентирами» – некий второй или третий план, порождаемый твердой, бунтующей гражданской позицией. Это вызывало восхищение одних и зависть и недоброжелательство других, очень многих.

Конечно, тот актерский клуб, в который превратилась наша гримерка, обязан своим рождением именно Сергею. Славные люди приходили сюда: Павел Панков – неторопливый, мудрый; Борис Лескин – острый, саркастичный; Миша Данилов – человек с энциклопедическим кругозором, гоголеман (томик прижизненного издания Гоголя был у него всегда с собой, в специально пришитом кармашке); Вадик Медведев – красивый, добрый, – да всех и не перечислить. Каждый вносил свою ноту в компанию, и было счастливо, хорошо.

Сережа одним из первых среди нас начал сниматься в кино на «Мосфильме», привозил из Москвы песни дотоле неизвестного нам Окуджавы. Научился играть на гитаре и пел, пел… Читал стихи, и свои тоже. В Доме актера был, если не ошибаюсь, его первый исполнительский опыт – он читал «Случай в Пассаже» Достоевского. А я, каюсь, не придав значения этому событию, пошел в буфет и просидел все время Сережиного выступления за графинчиком, чем, конечно, обидел Сергея, и до сих пор мне очень стыдно…

На мой взгляд, нет сейчас мастера, подобного Юрскому, который мог бы с таким блеском играть моноспектакли, подобные Сережиной «Сорочинской ярмарке» и другим. Это не просто «художественное чтение», но каждый раз яркое действо, рожденное талантом не только актера, но и умного, четкого режиссера Юрского…

Мы сочиняли пародии на оскомину набившие фальшивые «Последние известия» на радио.

Интонация укоряющая:

– Союзу советских художников требуются советские художники!

Обеспокоенная:

– Заводу «Электропульт» срочно требуются электропульты!

Интонация ликующе-объективная:

– Под Ленинградом открылся новый однодневный концлагерь. Уже в первые дни его посетили рабочие, колхозники, много интеллигенции…

С радостной улыбкой:

– Открылась первая очередь дерьмопровода Москва – Ленинград. Первый секретарь обкома партии товарищ Романов перерезал алую ленту, и первые тонны московского дерьма хлынули на широкие проспекты нашего прекрасного города…

Захаживали к нам и старики-мастера Полицеймако, Копелян…

Это моему экспромту Ефим Захарович, заглатывая ус, беззвучно до слез смеялся:

Проказница Мартышка, Осел, Козел и косолапый Мишка

Затеяли сыграть квартет.

Их вызвали в Центральный Комитет…

Толя Гаричев вдохновенно писал на картоне гуашью великолепные портреты наших артистов. Должен, положа руку на сердце, сказать: ни одному из известных мне художников не удавалось так точно схватить характеры и внешний облик Шарко, Лаврова, Юрского, мой…

Я читал стихи, и Сергей первый посоветовал мне выступать с чтением на эстраде. Значительно позднее я воспользовался его советом, и это стало второй любимой моей профессией.

Так что – видите? – этакий салон искусств, а не гримерная, этакое «Стойло Пегаса»…

Наиболее ярок был, конечно, Сережа, и, повторяю, это не давало покоя многим неярким товарищам.

– И чего ради он выпендривается?! – осуждающе говаривали они.

К сожалению, мимо меня проходило многое из того, что трогало Сергея и питало его душу. Бродский, Шемякин и многие из этого круга были знакомцами Сергея, они взаимно обогащали друг друга, а я лишал себя всего этого, прежде всего из-за зацикленности на своих личных проблемах, на себе самом… Был, видимо, ленив и нелюбопытен.

Сережа с энтузиазмом воспринял и воплотил на сцене то новое, что пришло к нам с появлением в БДТ польского режиссера Эрвина Аксера. Эрвин, ставя пьесу Брехта, требовал актерского существования в новой, подчеркнуто яркой стилистике, требовал «отчуждения» брехтовского, и наиболее ярким апологетом этого нового метода стал Юрский. Многие считали это «отходом от славных традиций русского театра», «предательством основ». Насколько легче сидеть сложа руки и пользоваться уже наработанным, чем пытаться идти дальше, искать новые пути… А те, кто не успокаивается, ищет – как они раздражают, мешают жить, ненужно бередят совесть.

Так что же заставляло толпы поклонников после спектакля ломиться в нашу гримерную, прежде всего к Юрскому, жаждать поставить свой автограф на потолке? Что притягивало актеров нашего БДТ в нашу гримерную? Что объединяло всех?

Убежден: объединяло, притягивало в первую очередь ощущение внутренней свободы, исходящей от Сергея; свободы, позволяющей ему быть критичным, независимым, не испытывать ужаса перед различными «табу», искать, ошибаться, находить. Ему тесен актерский плацдарм – он идет в режиссуру, ставит «Фиесту» Хемингуэя сначала в театре, потом на ТВ, ставит «Мольера» Булгакова на сцене БДТ, свой самый знаменитый спектакль «Фантазии Фарятьева» на малой сцене.

Вызывало это и восхищение, и, к несчастью, зависть и глухую вражду. Недаром товарищ Романов, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, дал негласное распоряжение запретить показывать Юрского по телевидению, транслировать его по радио в Ленинграде. Его, видимо, как и очень многих, раздражала эта внутренняя свобода, позволявшая Юрскому быть самим собой, не считаясь с общепринятыми правилами, – работать, опираясь в первую очередь на ощущение собственной правоты.

Такие люди опасны. А что, если все начнут руководствоваться только этим ощущением? Как управлять ими? Вычеркнуть Юрского из жизни – и конец. «Есть человек – есть проблема, нет человека – и проблемы нет». Известная, популярная фраза. И сейчас она незримо парит на фронтонах некоторых учреждений.

Когда я, пользуясь любым удобным случаем, спрашивал у «власть имущих»: что произошло? В чем вина Сергея? – следовал ответ с ухмылкой и подмигиванием: «А вы у него спросите!..»

У руководства Ленинградского ТВ были крупные неприятности, когда в «Новостях», в телерепортаже с какой-то фотовыставки среди прочих портретов мелькнул нос (только нос!) Сергея… Полетели головы!

Товстоногов ходил черный, словно концертный рояль. Он обожал Юрского. Ревновал его как режиссера, но боготворил как актера, мечтал ставить с ним «Дон Кихота» Булгакова, многое другое…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: