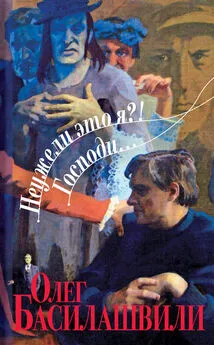

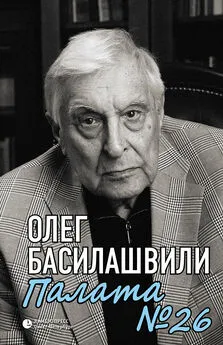

Олег Басилашвили - Неужели это я?! Господи...

- Название:Неужели это я?! Господи...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-53704-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Басилашвили - Неужели это я?! Господи... краткое содержание

Его популярность невероятна. Несколько поколений театральных и кинозрителей считают Басилашвили одним из лучших артистов России.

В книге воспоминаний Олег Валерианович рассказывает о своих корнях, о работе в театре и кино, общественной деятельности, о личной жизни. Рассказывает изящно, талантливо, с юмором.

Неужели это я?! Господи... - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Это исполняет оркестр Большого театра, – пояснил Шауро.

Пластинка отзвучала. Шауро аккуратно, держа двумя пальчиками, уже ставит вторую:

– А это Большой симфонический оркестр… Иная уже оркестровка…

Все референты стоят. Шауро прогуливается по ковру. А мы, как истуканы, сидим, словно пригвожденные. Сидеть как-то неудобно, когда все стоят, вроде мы их не уважаем, а встать – уж совсем глупо…

Музыка Александрова звучит в третий, четвертый и пятый раз. Пугает начальный аккорд: тр-р-р-рам! Я в ужасе смотрю на шкаф: да там пластинок не меньше сотни. Мама родная… Что же делается!

Опять пальчики. И опять тр-р-р-рам!

– А вот хор поет с оркестром. Новые слова Михалкова.

А, Михалков, значит, и там, и здесь… Тр-р-р-рам! Боже!..

Гога молча сопит. Курить нельзя – здесь ЦК!

Отзвучала очередная пластинка. Товарищ Шауро вдруг спрашивает:

– А как сделать, чтобы все знали новые слова гимна?

Посыпались предложения – напечатать на листовках. Расклеивать в метро, в трамваях и т. д.

И тут наш артист Борис Рыжухин, ортодокс до мозга костей, в патриотическом порыве вдруг произносит:

– А у меня предложение. Ведь сейчас гимн исполняется по радио только два раза в сутки. Правда?

– Правда, – отвечает Шауро.

– Каждый час пусть играют. И поют. После новостей. Тогда все выучат. Волей-неволей.

Повисла пауза.

Гога яростно сопит. Что сказал Шауро, я уже не помню – что-то вроде: «Ну что ж, надо подумать…» И опять приседает к столу:

– А теперь вот о чем. (Референты кинулись к своим стульям и сели, слава богу.) Что не устраивает вас в политике КПСС в области культуры? Подумайте, вопрос непростой, не уходите от ответа. Буду спрашивать каждого персонально! Не старайтесь «отмазаться».

Вот и влипли. И вдруг Гога – хрипло, громко:

– Позвольте мне?!

– Прошу вас…

– Мало молодых режиссеров! Кто в этом виноват? Вы!! – и пальцем указательным на Шауро и на стены в портретах классиков марксизма-ленинизма. – Вы!! Ваш страх перед молодыми, ваш страх перед всем новым, непривычным, понимаэте!! Почему вы из института направляете молодого режиссера в подмастерья в академический театр? Почему вы не даете ему свободно создать свою труппу, свой круг единомышленников?!! Почему он не может создавать свой театр в подвале, на чердаке, да где угодно, на улице, в конце концов? Чем больше таких театров, тем больше конкуренция, а значит, тем больше ярких индивидуальностей! А вы губите его талант, заставляя его работать на главного режиссера! Да ни один главный не потерпит рядом с собой яркую и талантливую личность! Он подавит его индивидуальность! Подомнет его под себя! Что и происходит! Не губите молодых! Дайте им свободу!

Выхватывает сигарету. Зажигалка выбрасывает громадный факел огня! У-у-фф-пфф… – он удовлетворенно засопел…

Это происходило в здании ЦК в семидесятые годы, когда любое свободное слово преследовалось.

Вспомним судьбы художников с «бульдозерной выставки», двух питерских живописцев, сожженных в собственных мастерских, разгон эстрадной студии МГУ во главе с Розовским, судьбы Эфроса, Любимова, Сахарова, авторов альманаха «Метрополь»… Вспомним гениального Бродского и позорный суд над ним! Солженицына… Ростроповича…

А тут, в ЦК, прямо в лицо заведующему отделом культуры: дайте свободу!..

Когда мы уходили, Шауро задержал меня в дверях и шепнул: «А вас мы любим!» Я глупо ответил: «И я вас тоже!»

Но мне стало обидно. Чем я хуже тех, кого не любит товарищ Шауро?!

Мы спустились в буфет ЦК. И купили «дефицит»: черную икру в двухсотграммовых банках, конфеты «Птичье молоко», Гога – блоки «Мальборо», все за копейки, и вышли на свежий воздух, к бульвару у Ильинских ворот, туда, где давным-давно забрали нас с Витькой Альбацем в 46-е отделение милиции за то, что мы срезали ветки кустарников для лука и стрел…

А слова гимна михалковского так никто толком и не знает. До сих пор. Ни старого, ни нового. Знают только тот, сталинский, под звуки которого гнали зэков на лесоповал. А этих никто не знает. А встают – все. Как те референты.

Мама

Моя мама, Ирина Сергеевна Ильинская, появилась на свет в 1908 году. В Москве, на Солянке, в семье архитектора Сергея Михайловича Ильинского и его жены Ольги Николаевны, в девичестве Тольской.

Училась в школе уже в послереволюционные годы. Это, по ее словам, была школа-коммуна, нечто вроде «республики ШКИД»…

«…За кашей для класса ездили на Мясницкую. Там была «фабрика-кухня». Впрягались в сани, а на них – громадная бадья с кашей. Везем как-то вдвоем с подругой санки с бадьей, полной каши, а наХитровке беспризорники окружили. Подняли крышку и ну плевать в кашу и харкать… Что делать?! Ну, мы с подругой помешали кашу большой ложкой, привезли в школу, ничего не сказали. Ничего, ели с большим аппетитом…» – рассказывала мама.

Учителей она вспоминала с большим уважением и любовью. Это были русские интеллигенты, привившие своим ученикам подлинный демократизм и уважение к окружающим. Мама до последних дней сохраняла связь со многими своими одноклассницами и хранила светлую память о любимых учителях.

В университетские годы мама встретила моего отца – Валериана Ношревановича. И в результате появился я.

Чувство вины перед мамой не покидает меня. А в последние годы оно становится все более и более ощутимо.

Что я знал о маминой работе? Мало.

Помню, еще до войны она появилась у нас на даче в Пушкине вся в слезах – в вагонной давке в электричке у нее бритвой срезали портфель. Помню этот портфель из кожи «под крокодила», темно-зеленый, с двумя блестящими замками. В портфеле находилась диссертация, над которой мама корпела не один год. Выйдя из вагона, она обнаружила, что держит в руках только ручку от портфеля.

И каково же было счастье, когда милиция Ярославской железной дороги вернула ей рукопись! Вагонные воры за ненадобностью не выбросили диссертацию, а положили ее в специальный ящик «Для найденных документов». Благородные тогда были воры!

Я мало интересовался мамиными делами: был занят своими – театром, кино. А мамина филология казалась мне сухой и скучноватой наукой, и маму это, конечно, огорчало.

Я храню письма, адресованные маме.

Вот письмо студентки из Тбилиси:

…Дует сырой ветер, моросит дождь у нас в Тбилиси, и так живо вспомнилась осень, Ваши первые лекции. Они навсегда останутся у меня в памяти как самое интересное из того, что мне довелось услышать в первый год моего пребывания в университете. В ушах у меня звучит Ваш голос, просто и интересно рассказывающий то, что легко можно бы сделать запутанным и скучным… Спасибо Вам. Седа Григорян.

А это письмо известного специалиста по творчеству A.C. Пушкина Татьяны Григорьевны Цявловской:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: