Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]

- Название:Три дочери Льва Толстого [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2019

- ISBN:978-5-389-17398-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres] краткое содержание

Три дочери Льва Толстого [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После лекции поехали за город, туда, где обосновалась община. И вечером Александра Львовна выслушала рассказ о ней: «Теперь всех членов общества около тысячи. Здесь, на этом клочке в три с половиной десятины, живут около ста пятидесяти человек. Жизнь их полна лишений, они не пьют, не курят, все вегетарианцы, едят самый дешевый, черный, необрушенный рис [1437]».

Многое стало яснее Александре Львовне после ответов председателя общины на вопросы, переведенные ее помощником:

«– Какие же права у вашего общества? – спросил Курода-сан.

– У нас нет прав, – со сдержанной торжественностью ответил председатель, – у нас только обязанности.

Меня интересовало, считают ли они себя христианами.

– Мы не называем себя ни христианами, ни буддистами, ни таосистами. Из всех религий мы берем то, что ближе нам по духу, что имеет смысл, что помогает жить.

– Как мой отец, – сказала я. И указала ему, что в своих книгах „Круг чтения“ и „Путь жизни“ отец пытался собрать воедино сущность всех учений мира [1438].

– Вот почему ваш отец так близок нам.

– Но чем вы живете? – интересовался Курода-сан. – Как могут 150 человек жить с трех с половиной десятин земли?

Председатель усмехнулся:

– Мы часто читаем сказку об Иване-дураке [1439]. Трем листья, сыпется золото, но оно нам не нужно. Мы всегда сыты, всегда довольны, и все у нас есть. Нам подарили эту землю, построили нам эти дома, мастерские.

– Вам приходится работать на стороне?

– Да, приходится, но с тех, которые нас не понимают, мы не берем платы, нам дают деньги только те, которые понимают нас и сочувствуют нам.

– Ну, вот завтра мне нужен работник?

– Мы пришлем его вам.

– И вы пошлете работника кому угодно?

– Да, если нас попросят об этом. Чаще всего мы чистим уборные, потому что никто не любит это делать» [1440].

На следующий день после утренней молитвы на рабочих местах председатель остановил внимание Толстой на одних тружениках:

«– Это аристократы, – сказал председатель, указывая на группу людей, кирками разрыхляющих землю. – Они пришли к нам работать, чтобы узнать, как люди живут в бедности и труде, никто не знает их имен, кроме меня. Вон человек, – и председатель указал на тонкого, красивого японца в грубом рабочем кимоно, с белой повязкой на голове, – один из самых богатых людей в Японии. Он все роздал и пришел к нам. А вот тот, пониже, с лопатой, кончил два факультета…

Мне ужасно хотелось подойти к ним, поговорить. Но я не могла говорить без переводчика, да и слишком было нас много.

По дороге обратно мы зашли в красивый японский дом. Председатель повел нас наверх, в чистую, пустую, залитую солнцем, прозрачную комнату. Один лишь ярко-красный мак в глиняной вазе украшал ее. Председатель раздвинул дверцы в стене, и мы увидали что-то вроде алтаря, в глубине алтаря – портрет моего отца, а над ним круг.

– Это наш герб, – сказал председатель. – Это означает всё, то есть бесконечность, или ничто – ноль. Комната эта для всякого, кто желает сосредоточиться на самом себе, кто хочет думать о Свете, то есть Боге, любить доброту» [1441].

Увиденное подталкивало Александру Толстую к размышлениям, 24 июля 1930 года она писала:

«Что такое философия моего отца? Это есть толкование христианского учения, затемненного веками таинствами, обрядами и проч. Кажется, собственной философии у отца никогда и не было. Изучив все религии, он во всех нашел одни и те же основы и принял их.

Вот, например, „Круг чтения“. 〈…〉 Это попытка соединить воедино все религии.

Истина – назови ее религией, философской, житейской мудростью – всегда проста, она не требует учености, но вместе с тем, чтобы ее найти, нужно пройти громадный жизненный путь, как мой отец, промучиться столько, сколько он мучился, изучить все религии мира…» [1442]

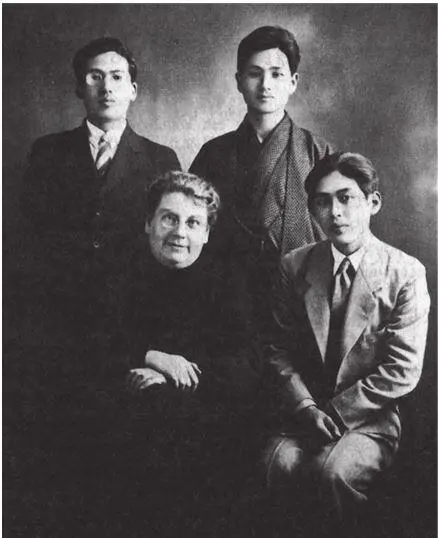

А. Л. Толстая среди японских студентов

В Японии Александра Львовна впервые занялась лекционной деятельностью. Давалась она ей с большим трудом, 2 апреля 1930 года Александра писала своей сестре Татьяне: «Лекции читать я ненавижу, это для меня самое большое мучение. Я прочла их около 15, но больших, платных, четыре. Прошли они довольно хорошо, хотя приспособиться к японцам очень трудно, они всё воспринимают по-своему, вся психология, всё у них другое, чем у нас. Много интересного. В религии много своеобразного – полная свобода, и борются между собой три религии – буддизм, шинтоизм и христианство. Но молодежь уже увлекается атеизмом, марксизмом и т. п. пагубными идеями» [1443]. Набирали силу революционные настроения: «Здесь увлечены революцией, и в Японии признаком хорошего тона считается сочувствие большевикам!» [1444] – писала А. Л. Толстая. Она с сожалением отметила, что японская молодежь «как-то наивно верит в русскую революцию и старается подражать ей…» [1445].

Наблюдая за происходящим в японском обществе, Александра Толстая мысленно обращалась к прошлому и настоящему своей родины:

«Почему я так люблю огороды, крестьянские избы, дворы, пахнущие соломой, навозом, амбары, спокойных загорелых людей, с утра до ночи работающих?

Может быть, отец заразил меня своей любовью к деревне? Именно любовью, а не рассуждениями о том, что крестьянский труд самый необходимый, честный, что крестьянин всех нас кормит.

Это я осознала уже гораздо позднее, в молодости эти рассуждения на меня не действовали. А любовь его к мужику, крестьянину и простой жизни была такова, что не могла не повлиять на меня. И хотя японское сельское хозяйство, крестьяне, дома, как и всё в Японии, – не похоже ни на что виденное мною прежде, все-таки, глядя на широкие, скуластые, загорелые лица женщин, сажающих рис, на пахаря в широкой соломенной шляпе, я чувствовала то же, что чувствовала всегда к швейцарскому, французскому, американскому фермеру, русскому, японскому крестьянину, – уважение к настоящей, бесспорной, безыскусственной сущности его. Спокойная серьезность, терпение, чувство собственного достоинства, закаленность, его здоровая красота – выражают эту его сущность, точно крестьяне, сливаясь с землей, с природой, с солнцем, впитывают в себя часть их чудесной мощи.

И странное дело. И здесь, как, должно быть, и на всем земном шаре, именно эти люди, необходимость труда которых совершенно очевидна для всех, самые обездоленные, обиженные. Я никогда не видала, чтобы так работали, как японцы, с раннего утра до позднего вечера! И как работают!» [1446]

Однако никто, как полагала Александра Львовна, не задумывается над этим бедственным положением, которое к тому же ухудшается. Социалисты, считала она, не знают крестьянской жизни, они убеждены, что отдают свою жизнь во имя народа, но сами остаются всего лишь отвлеченными теоретиками. Так было в России, то же самое дочь Толстого увидела и на Востоке: «Японские социалисты-революционеры будут организовывать стачки, юнионы (союзы), скажут вам все про условия труда рабочих: заработная плата, жилищные условия, часы и условия работы и проч., – но спросите их про заработок крестьянина, про цену на рис, табак, коконы. Они не знают, а если и знают, то только теоретически, жизнь крестьян бесконечно чужда и далека им» [1447]. Социалистическая революция в России и установившаяся советская власть не опирались, по мысли Александры Львовны, на почву народной жизни, и эта беспочвенность во времена сталинской коллективизации обернулась террором, который по всей стране обрушился на крестьянские семьи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]](/books/1143859/nadezhda-mihnovec-tri-docheri-lva-tolstogo-litres.webp)

![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/1147786/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi.webp)