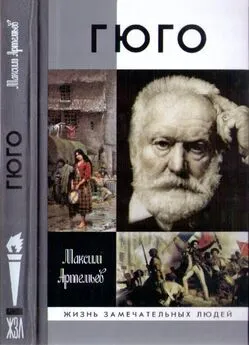

Максим Артемьев - Гюго

- Название:Гюго

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04120-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Артемьев - Гюго краткое содержание

Гюго - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Прочь, о, прочь! сомненья роковые,

Как прийти могли вы на уста?

Верю, есть ещё сердца живые,

Для кого поэзия свята.

Но гремел, когда они родились,

Тот же гром, ручьями кровь лила;

Эти души кроткие смутились

И, как птицы в бурю, притаились

В ожиданье света и тепла.

Окончание стихотворения перекликается с концовкой «Ночи в Брюсселе» Гюго — «Непроницаемая тишина воцарилась, полная ненависти, / Посреди этого мрачного насилия; / И я слышу — вдалеке поёт соловей».

Второе стихотворение, родившееся у Некрасова, это —

Смолкли честные, доблестно павшие,

Смолкли их голоса одинокие,

За несчастный народ вопиявшие,

Но разнузданы страсти жестокие.

Вихорь злобы и бешенства носится

Над тобою, страна безответная.

Всё живое, всё доброе косится.

Слышно только, о ночь безрассветная,

Среди мрака, тобою разлитого,

Как враги, торжествуя, скликаются,

Как на труп великана убитого

Кровожадные птицы слетаются,

Ядовитые гады сползаются!

Оба стиха достаточно точно передают дух и настроение сборника Гюго, его образность. Казалось бы — трудно найти поэтов, более различающихся между собой, чем Гюго и Некрасов, но при сопоставлении их гражданских стихотворений неожиданно видны очевидные совпадения. У обоих стихи не превращаются в чистую риторику благодаря меткой детали и чёткой афористичности.

С 10 августа 1872 года по 30 июля 1873-го, почти год, он вместе с Жюльеттой Друэ провёл на Гернси, приходя в себя от бурных двух лет после возвращения из изгнания. На острове он работал над своим последним романом, а также писал стихи. После этого он возвращался на Гернси на неделю с 20 по 27 апреля в 1875 году и на четыре месяца в 1878-м — с 5 июля по 9 ноября.

Несмотря на свой преклонный возраст, Гюго не сидел безвыездно в Париже, а посещал курорты. Так, в 1879, 1880 и 1882 годах он приезжал погостить в приморский курорт Вёль в Нормандии, где имел дом Поль Мерис. Стоит заметить, что в те годы Вёль стал излюбленным местечком для колонии русских художников во Франции. Здесь живали Алексей Боголюбов, Илья Репин, Василий Поленов, Константин Савицкий, Алексей Харламов, Карл Гун.

В 1883 году, в августе — октябре, Гюго находился в Швейцарии в местечке Вильнев на берегу Женевского озера, у самой восточной его части, а после переехал в бальнеологический курорт Бекс там же поблизости. В 1884 году, за восемь месяцев до смерти, он вновь приехал в Швейцарию на горячие воды Рагаца, места, располагавшегося в горах Восточной Швейцарии у самой границы с Лихтенштейном и Австрией. Так что с морем и горами поэт соприкасался почти до самого конца жизни.

Плодом пребывания на Гернси в 1872—1873 годах стал последний роман Гюго «Девяносто третий год», опубликованный в 1874-м у своего нового издателя Мишеля Леви. Он давно планировал написать этот роман и анонсировал его при выходе «Человека, который смеётся». Став очевидцем Франко-прусской войны и Коммуны, Гюго как бы сам перенёсся в описываемые времена. По свидетельству Гонкура-старшего, после свержения Наполеона III и в начале осады Парижа люди вспоминали про 93-й год, мол, вот что нас ждёт в ближайшем будущем. Так в итоге и вышло.

Сами очевидцы и современники революции ничего существенного о ней не написали — ни одного романа, поэмы или трагедии, переживших свою эпоху, создано не было. Даже Шатобриан коснулся её напрямую лишь в мемуарах, изданных посмертно. Это удивительный парадокс — центральное событие французской истории не имело (да и не имеет) своего адекватного отражения в литературе. В итоге «Девяносто третий год» (в оригинале — просто «Девяносто третий») Виктора Гюго и «Боги жаждут» Анатоля Франса (своего рода перепев Гюго) являются во французской литературе теми историческими романами о революции, которые хоть как-то задержались в ней. К ним можно прибавить произведения Бальзака «Шуаны» и «Эпизод эпохи террора», но они всё-таки второстепенны в его творчестве.

1793 год имеет символическое значение во французской истории — это год перехода власти к радикалам-якобинцам, начало систематического террора. Он стал

символом революционной беспощадности. Например, Флобер пишет: «Папаша Кольмиш — старик, о котором ходили слухи, что он участвовал в зверствах 93-го года», — и французскому читателю всё понятно.

Для Гюго революция — центральное событие истории родной страны. И событие, безусловно, положительное. Её жестокости для него перевешиваются её достижениями. Герои «Девяносто третьего» предстают как искренние и трагические фигуры, к какому бы лагерю они ни принадлежали. Говен, Лантенак, Симурден — все они состязаются в благородстве и самопожертвовании, хотя и показывают себя в целом беспощадными к врагам своего дела. Гюго хотелось видеть в революции возвышенную драму, в которой нет места мелким и грязным чувствам (как это было в действительности). Поэтичность и красноречие писателя искупают его сентиментальность и прекраснодушие.

Роман ждал несомненный читательский успех — он был опубликован в конце февраля 1874-го, а уже к июню книга закончилась на складах. Только в первые 12 часов продаж было раскуплено восемь тысяч экземпляров! Гюстав Флобер писал Роже де Женетт: «“Девяносто третий год” папаши Гюго мне кажется выше его последних романов; мне очень нравится половина первого тома, поход через лес, высадка маркиза, Варфоломеевская резня, а также все пейзажи; но что за пряничные человечки у него вместо людей! Все они разговаривают, словно актёры. Этому гению не хватает дара создавать человеческие существа. Обладай он этим даром, Гюго превзошёл бы Шекспира». Верный Поль Мерис через семь лет переделал «Девяносто третий год» в театральную пьесу. А в 1920 году роман был экранизирован уже упоминавшимся Андре Антуаном.

У Гюго, как у настоящего поэта, всё превращалось в поэзию. И его обретённый статус деда Жоржа и Жанны, которых он безумно любил и баловал, обогатил французскую литературу сборником «Искусство быть дедом», вышедшим в 1877-м. Эти стихи хоть и о детях, но в большинстве своём совсем не детские. Их автор — старик, размышляющий и наблюдающий за своими внуками.

Впервые во французской поэзии детство и его радости, так же как наслаждение общением со внуками были воспеты с такой силой и конкретностью. Гюго идёт с Жанной и Жоржем в зоосад — возникает целый цикл блестящих стихотворений, от кратких, но точных зарисовок до философских размышлений о таинствах природы (раздел «Поэма Сада растений»). Вот отрывок из разговора двоих детей, подслушанный поэтом:

« Пятилетний:

Вот львы, а это волки.

Шестилетний:

Они очень злые, эти звери.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: