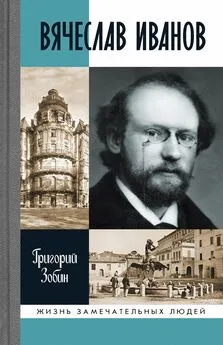

Григорий Зобин - Вячеслав Иванов

- Название:Вячеслав Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04647-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Зобин - Вячеслав Иванов краткое содержание

Вячеслав Иванов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Позднее один из самых непримиримых противников Ницше в европейской культуре, Г. К. Честертон, говорил о нем, что тот, кто вовремя не размягчит своего сердца, кончит размягчением мозга. Честертон имел в виду ту мучительную болезнь, от которой Ницше умер, – результат сифилиса. Пройдет несколько десятилетий – и нацисты, освобождая немецкий народ от «химеры по имени совесть», привлекут Ницше к себе в союзники, препарировав его идеи для своих целей. Хотя справедливости ради надо сказать, что сам Ницше, человек лично благородный и добрый, от таких «единомышленников» решительно бы отказался. Во всяком случае, юдофобов он глубоко презирал и считал их «недочеловеками». Но, как известно, Иван Карамазов размышляет и говорит, а Смердяков, услышав, идет и убивает. Персонажи, подобные манновскому Дидериху Гесслингу из романа «Верноподданный», коих в Германии было немало, удовольствовались примитивными и адаптированными специально для их понимания выжимками из Ницше на уровне «трех К» в мужском и женском вариантах или же плетки в руках мужчины, входящего в спальню к женщине. Для обывателей, жаждущих власти над миром, очень кстати пришлось и неприятие евангельской вести, уравнявшей в драгоценности касту господ с обитателями трущоб и углов. Недаром же Гитлер называл апостола Павла агентом международного еврейского заговора и считал, что его проповедь привела к разрушению Римской империи.

Но, помимо этого, влияние Ницше на всю европейскую, в том числе и русскую культуру рубежа XIX–XX столетий, было огромным. Достаточно вспомнить хотя бы пьесу Горького «На дне» – знаменитый монолог Сатина о человеке. То, что Сатин во многом был рупором самого автора, сумел догадаться один из глубочайших знатоков литературы – И. Ф. Анненский. Он же разглядел еще тогда страшную горьковскую религию человекобожества. В своей статье «Драма на дне» Анненский писал: «Слушаю я Горького-Сатина и говорю себе: да, все это и в самом деле великолепно звучит. Идея одного человека, вместившего в себя всех, человека-бога (не фетиша ли?) очень красива. Но отчего же, скажите, сейчас из этих самых волн перегара, из клеток надорванных грудей полетит и взовьется куда-то выше, на сверхчеловеческий простор дикая острожная песня? Ох, гляди, Сатин-Горький, не страшно ли уж будет человеку-то, а главное, не безмерно ли скучно ему будет сознавать, что он – все, и что все для него и только для него?» [46] Анненский И. Избранное. М., 1987. С. 279.

Слова Анненского оказались провидческими.

Пройдет время – и монолог о гордо звучащем человеке обернется другим изречением писателя: «Если враг не сдается – его уничтожают».

Тот же человекобожеский апофеоз слышится и в стихах Брюсова:

Молодой моряк вселенной,

Мира древний дровосек,

Неуклонный, неизменный,

Будь прославлен, человек!

<���…>

Царь несытый и упрямый

Четырех подлунных царств,

Не стыдясь, ты роешь ямы,

Множишь тысячи коварств,

Но, отважный, со стихией

После бьешься, с грудью грудь,

Чтоб еще над новой выей

Петлю рабства захлестнуть.

<���…>

И насельники вселенной,

Те, чей путь ты пересек,

Повторят привет священный:

Будь прославлен, Человек! [47] Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 518, 519.

Ницшеанские усы стали своеобразным знаком новой эпохи. Они топорщились не только у Горького и Брюсова, но и на рябом лице «гения всех времен и народов».

А поколение символистов, поголовно увлеченное Ницше, вычитало из него совсем не то, что позже – немецкие наци, но отнюдь не что-то доброе и здравое. Упоение возможностями, лежащими «по ту сторону добра и зла», смешение «божественного» и стихийного в этом новооткрытом ницшеанском «дионисийстве» было основано на сущностной лжи и лицедействе. Человек не способен на самом деле стать языческим богом или зверем. Он может только вообразить себя «стихией», «вжиться в роль», сделавшись при этом просто-напросто плохим человеком. После веков христианской культуры нельзя превратиться в настоящего жреца древнего языческого культа, скифа или викинга-берсерка. Можно только более или менее удачно стилизоваться, не без риска потерять самого себя.

Вячеслав Иванов прочитал Ницше, когда русский символизм был еще в колыбели, а его будущий друг Дмитрий Мережковский готовил свою знаменитую лекцию, давшую старт этому новому направлению в России. От русской литературной жизни Вячеслав Иванов, живший в Германии и занимавшийся римской историей и греческой словесностью, был далек. Он читал Ницше глазами не символиста, а интеллигента 1880—1890-х годов и филолога-классика, взяв у него только то, что ему самому было нужно и близко. Иванов сразу отмел ницшеанский культ силы и имморализм, но воспринял «сверхчеловеческое» как начало, связанное не с тем или иным индивидуумом, а как вселенское, хоровое и религиозно осмысленное. Это было другой крайностью и носило в себе более тонкий яд, который надолго отравил мечту поэта о преображающем мир всеобщем действе. Будущая «соборная» утопия Вячеслава Иванова парадоксальным образом сочетала в себе два несовместимых, казалось бы, состояния: келейное одиночество и всенародный оргийный экстаз. Именно так, полагал он, должен осуществиться шиллеровский призыв из гимна «К радости» – «Обнимитесь, миллионы!». Вслед за Ницше Вячеслав Иванов сделал ставку на хмельное, «ночное», стихийно-темное в человеке. Этот дионисийский экстаз с его неоформленностью и укорененностью в «древнем хаосе», который с таким ужасом прозревал Тютчев, пришелся очень впору русской душе. Нередко он давал о себе знать и в истории. В книге «Миросозерцание Достоевского» Бердяев вспоминал слова одного поляка, ставшего свидетелем революции: «Дионизос прошел по русской земле». Еще с античных времен дионисийство, отмыкавшее все темные бездны и источники человеческой природы, виделось противоположностью культу Аполлона – бога гармонии и красоты. Как писал Ницше: «С <���…> двумя божествами искусств, Аполлоном и Дионисом, связано наше знание о той огромной противоположности в происхождении и целях, которую мы встречаем в греческом мире между искусством пластических образов – аполлоническим – и непластическим искусством музыки – искусством Диониса; эти два столь различных стремления действуют рядом одно с другим, чаще всего в открытом раздоре между собой и взаимно побуждая друг друга ко все новым и более мощным порождениям, дабы в них увековечить борьбу названных противоположностей…» [48] Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2005. С. 43.

Противостояние двух этих начал знакомо нам и по стихотворению Пушкина «В начале жизни школу помню я…», где речь идет о статуях царскосельского сада. Поэту оно было ведомо еще с юных лет отнюдь не понаслышке, а по непростой борьбе со словесной стихией и по столкновению гармонии и хаоса в собственном внутреннем мире:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: