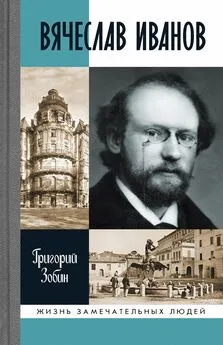

Григорий Зобин - Вячеслав Иванов

- Название:Вячеслав Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04647-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Зобин - Вячеслав Иванов краткое содержание

Вячеслав Иванов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В античную эпоху «эпиграмма», в отличие от более поздних времен, означала стихотворную надпись на здании, статуе или сосуде, прославляющую богов или героев. Затем это слово стало обозначать обращение к кому-либо, нравоучение, восхваление или порицание. Но у Вячеслава Иванова оно словно бы возвращается к своему изначальному жанровому значению настенной надписи. «Парижские эпиграммы», как позднее охарактеризовал их Блок, «острые, краткие, стильные», были связаны с размышлениями над главным лозунгом французской революции – «Liberte, Egalite, Fraternite» («Свобода, Равенство, Братство») и отличались поистине латинской лапидарностью и емкостью и одновременно антиномичностью. Вячеслав Иванов с глубоким уважением относился к культуре Франции и ее свободолюбию.

Здесь гремят тройным аккордом

Прав великих имена…

О, счастливая страна!

Что носил я в сердце гордом,

Носит каждая стена [33] Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

.

Но вместе с тем, когда за два года до этого отмечалось столетие французской революции, к чему была приурочена Всемирная выставка в Париже, Вячеслав в письме Алексею Дмитриевскому писал, что Франция празднует «юбилей секиры», и сравнивал Эйфелеву башню – знак прогресса и самопревозношения человеческой цивилизации – с башней Вавилонской. К тому времени от прежнего юношеского материализма Вячеслава Иванова давным-давно не осталось и следа. Обращаясь к брату жены и своему старому другу, он утверждал, что великие произведения искусства всегда имеют религиозное значение и соучаствуют в Божественном замысле и творчестве. К письму прилагалось стихотворное послание «Ars Mystica», написанное шестистопным ямбом – александрийским стихом, в котором Вячеслав Иванов провидел все беды грядущего столетия – и войны, и революции, – главная причина которых заключалась в одном – люди забыли Бога. В этом же стихотворении говорилось и о пророческом назначении поэта:

В те дни, как племена, готовя смерть и брани,

Стоят, ополчены, в необозримом стане,

И точат нищие на богача топор,

И всяк – соперник всем, и делит всех раздор,

Когда, как торгаши, тому хотим лишь верить,

Что можем мерою ходячею измерить, —

Христово царствие теперь ли призывать?

Но волен жрец искусств: ему дано воззвать, —

Да прозвучит в ушах и родственно и ново —

Вселенской Общины спасительное слово [34] Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1974. Т. 2. С. 18, 19.

.

Слова «Свобода, Равенство и Братство» для русского были всегда столь же священны, сколь и для француза. Но существовало и известное различие в их восприятии. Еще Пушкин в стихах «Из Пиндемонти» осмысливал свободу не столько как внешнюю, социально-политическую, но прежде всего как личностную, внутреннюю, глубинную. Пушкинскому завету последовала русская поэзия. Воспринял его и Вячеслав Иванов. В «Парижских эпиграммах» он размышлял о том главном, изначальном, сущностном, в чем на самом деле коренятся и обретают свой подлинный смысл драгоценные понятия Свободы, Равенства и Братства, без чего они вырождаются в пустые, ничего не значащие декларации и становятся насмешкой над самими собой.

«Братство, Равенство, Свобода» —

Эти пугала царей —

Стерегут права народа

У Христовых алтарей…

Ты ведь царь, о, Назарей! [35] Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 76.

Любопытно, что впоследствии первый стихотворный сборник Вячеслава Иванова, куда вошел его парижский цикл, эта эпиграмма под названием «Qui pro quo» («Путаница») не была пропущена цензурой. Поэт заменил ее другой – «Скиф пляшет», где говорится о том, что составляет основу различия между французской и русской культурой:

Стены Вольности и Прав

Диким скифам не по нраву.

Guillotin учил вас праву…

Хаос – волен! Хаос – прав!

Нам, нестройным, – своеволье!

Нам – кочевье! Нам – простор!

Нам – безмежье! Нам – раздолье!

Грани – вам, и граней спор.

В нас заложена алчба

Вам неведомой свободы.

Ваши веки – только годы,

Где заносят непогоды

Безымянные гроба [36] Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 627.

.

Позже Франсуа Мориак определял идеальный роман как сочетание французского порядка с русской глубиной и безмерностью.

Той же разнице в «цивилизационном коде» европейских народов была посвящена и другая «парижская эпиграмма» – «Suum cuique» («Каждому свое»):

Имя Братства и Свободы

Чтут начертано народы:

Галл – на храмах и дворцах,

Бритт – в законах, мы – в сердцах [37] Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

.

Споры о путях России и Запада начались с мучительных вопросов Чаадаева и длились к тому времени уже более полувека. И что говорить – многолетняя привычка к деспотизму, хроническое опоздание реформ, отсутствие ясно прописанных, закрепленных и защищенных законом прав личности, основополагающих свобод, общественных институтов, давно сложившихся во Франции и Великобритании, разрешали это сравнение отнюдь не в пользу России.

Но было в ее жизни и другое. Обостренное чувство неблагополучия, того, что мир находится в недолжном, падшем состоянии, лежит во зле, будило мысль и совесть, не оставляло возможности удовлетвориться чем-то усредненно-промежуточным, заставляло идти до последней глубины, искать высшей правды – правды Града Небесного. Без этого не было бы ни отчаянного побега пушкинского «Странника», ни «божески-всемирной» жажды Тютчева, ни вселенской любви Владимира Соловьева, ни вулканически-глубинных прорывов Достоевского. Без этого, в конечном счете, «Свобода, Равенство и Братство» оборачивались адом и смертью – то, что Вячеслав Иванов разглядел в облике современной ему европейской цивилизации и с нескрываемой иронией изобразил в двух парижских эпиграммах. Одна из них называлась «Jura mortuorum» («Права мертвых»):

Boт – кладбище, и у входа:

«Братство, Равенство, Свобода…»

Здесь учился Данте сам

Силе дверных эпиграмм! [38] Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

Другая – «Jura vivorum» («Права живых»):

«Братство, Равенство, Свобода» —

Гордо блещут с арки входа.

«Что за мрачные дома?»

«Наша, сударь, здесь – тюрьма…» [39] Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

Размышлять о различиях и многообразии европейских культур, о их великих взлетах, кризисах и тупиках Вячеславу Иванову предстояло еще очень много. И более того – мог ли он догадываться тогда, что ему самому выпадет стать одним из главных участников такой эпохи невиданного расцвета и подъема, которая обернется столь же грандиозным обрушением, особенно в России!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: