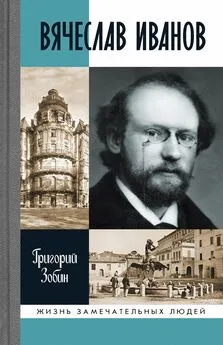

Григорий Зобин - Вячеслав Иванов

- Название:Вячеслав Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04647-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Зобин - Вячеслав Иванов краткое содержание

Вячеслав Иванов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впрочем, при всей схожести между христианством и социализмом было и одно коренное различие, которое с абсолютной точностью подметил Вл. Соловьев, сказав однажды, что для осуществления в мире Царства добра и правды христиане отдают свое, а социалисты хотят отобрать чужое…

Упомянутый же Федотовым Семен Яковлевич Надсон был старше Вячеслава Иванова всего лишь на три года. Но в юности такая разница порой становится эпохальной. Когда Вячеслав учился в старших классах гимназии, двадцатилетний поручик Семен Надсон уже входил в литературу. Тогда же началась и его дружба с Дмитрием Мережковским, ровесником и будущим постоянным собеседником Вячеслава Иванова в Серебряном веке. Обычно Надсона было принято относить к поэтам второго ряда, но без него невозможно представить себе целую эпоху, которая вслед за ним рифмовала «идеал» с «Ваалом» (первый должен был восторжествовать, второй – погибнуть). Надсон умер от чахотки, болезни, не случайно уносившей в те годы столь многих, связанной с каким-то тайным внутренним надрывом. Ему не минуло и четверти века. Сослагательного наклонения история не терпит, но можно предположить, что, доживи Надсон до 1890-х годов, он, подобно Мережковскому, стал бы одним из первых русских символистов. Мотивы гражданской жертвенности в его поэзии всегда были религиозно окрашены. Недаром он, не находя евангельского идеала в окружающей его жизни и в официальном православии, обратился в поэме «Христианка» ко временам мучеников катакомбной Церкви. Вряд ли кто-нибудь мог тогда и помыслить, что в следующем столетии эпоха мученичества и исповедничества наступит в России, когда гонения на Церковь превзойдут все прежние, а миру будут явлены новые великие примеры стойкости и страданий за веру…

От гимназического атеизма Вячеслава Иванова очень скоро не осталось и следа. И впоследствии и в юношеские, и в зрелые годы его духовный поиск, сколь бы сложен он ни был, всегда проходил в русле религиозном. Что же до революционных настроений, то они трансформировались в чаяния свободы, всенародного и всечеловеческого «соборного» единства, где скрепляющая роль принадлежит искусству, в неприятие самодержавия (при этом Вячеслав Иванов был противником его насильственного свержения), шовинизма, черносотенства, «политических притязаний национального своекорыстия». Но вместе с тем Вячеслав Иванов вслед за славянофилами и Достоевским верил в особое призвание России, ее избранничество и религиозно-мистическую основу русского народного духа. Впоследствии и свою поэзию, и свои историко-филологические исследования он будет воспринимать как служение всенародному делу.

В русском символизме ему откроется возможность возвестить миру «Вселенской Общины спасительное слово».

Еще в начале 1880-х годов Вячеслав Иванов написал стихотворение «Ясность». Оно было настолько зрелым, что два десятилетия спустя поэт включил его в свою вторую книгу стихов «Прозрачность». Посвятил он это стихотворение гимназическому другу Владимиру Калабину, человеку, сумевшему разгадать его одним из первых. В шестом классе Вячеслав получил от Калабина такую записку: «Я Вас угадал. Вас никто не знает. Вы поэт». В «Автобиографическом письме» Ив а нов вспоминал о товарище своей юности: «Читая мне без устали и на распев стихи Пушкина и Лермонтова и указывая на “жесткие” строки в моих собственных произведениях, он разбудил и развил во мне мои первоначальные, детские лирические восторги» [26] Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 14.

.

Со стихотворения «Ясность» и начался отсчет поэзии Вячеслава Иванова:

Ясно сегодня на сердце, на свете!

Песням природы, в согласном привете

Внемлю я чуткой душой:

Внемлю раздумью и шепоту бора,

Речи безмолвной небесного взора,

Плеску реки голубой.

Смолкли, уснули, тревожны, угрюмы,

Старые Сфинксы – вечные думы;

Движутся хоры пленительных грез;

Нет своей радости, нет своих слез.

Радости чуждой, чуждой печали

Сердце послушно. Ясны,

Взорам доверчивым въяве предстали

Воображенья волшебные дали,

Сердце манящие сны [27] Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1971. Т. 1. С. 761.

.

Мотив этого стихотворения – переживание того, что любимый поэт Вячеслава Иванова, Тютчев, назвал «божески-всемирной» жизнью природы, чувство собственной сопричастности ей – пройдет через всю жизнь и отзовется в поздних стихах из «Римского дневника».

В последних классах гимназии Вячеслав крепко подружился с Алексеем Дмитриевским. Молодых людей объединила любовь к древнегреческой словесности. Вместе они переводили Софоклова «Эдипа-царя», причем не пятистопным ямбом, которым обычно пользовались переводчики, чтобы передать на русском античный размер, а настоящими ямбическими триметрами. Уже тогда в Вячеславе Иванове был виден будущий экспериментатор с древнегреческими метрами в российском стихосложении.

Окончив Первую московскую гимназию, Вячеслав Иванов и Алексей Дмитриевский вместе поступили в Московский университет. И здесь Вячеслав Иванов вполне мог бы повторить за другим замечательным знатоком классической античности в Серебряном веке, Иннокентием Анненским, его фразу: «В университете со стихами – как отрезало». После ранних стихотворных опытов почти на двадцать лет Вячеслав Иванов как поэт смолкает. Эти годы он посвятит даже не античной филологии, как Анненский, а исторической науке. Поэтическое же становление Вячеслава Иванова, одного из главных действующих лиц эпохи русского символизма, произошло необычайно поздно. Как он сам признавался: «До 1903 года я не был литератором».

В университете Вячеслав посещал лекции только лучших профессоров. Он с восторгом слушал В. О. Ключевского. П. Г. Виноградов давал ему книги из своей библиотеки. Талантливого и трудолюбивого студента сразу же заметили. Уже на первом курсе он получил премию за работу по древним языкам.

Продолжалась дружба Вячеслава с Алексеем Дмитриевским. Теперь Алексей занимался уже не переводами Софокла, а историей русского крестьянства. Жизненные воззрения обоих юношей были столь же чисты, возвышенны и идеальны, как прежде, но будущее свое они видели по-разному. Алексей хотел прожить с пользой для других, скромным и незаметным тружеником. Его влекло тихое жертвенное повседневное служение общему делу. Вячеслав же, напротив, жаждал яркой, творческой жизни, полной великих свершений, пусть даже и трагической. В доме Дмитриевских он бывал постоянно. Алексей, как и Вячеслав, лишился отца в раннем детстве, и его семья состояла из матери и сестры Дарьи, ученицы консерватории. В свободное от совместных занятий время друзья любили слушать, как Дарья играет им Бетховена и Шуберта. Весной, когда семейство выезжало на дачу, Вячеслав часто навещал Дмитриевских, и они с Дарьей подолгу гуляли, любуясь прекрасными видами полей, лугов и лесов, озаренных светом заходящего солнца в вечерней тишине, беседуя о музыке и поэзии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: