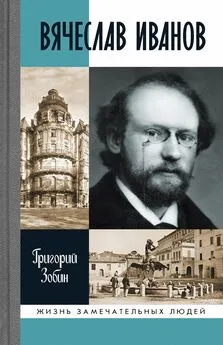

Григорий Зобин - Вячеслав Иванов

- Название:Вячеслав Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04647-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Зобин - Вячеслав Иванов краткое содержание

Вячеслав Иванов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Второе стихотворение – «Наш век»:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует…

Он к свету рвется из ночной тени

И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,

Невыносимое он днесь выносит…

И сознает свою погибель он,

И жаждет веры – но о ней не просит… [59] Тютчев Ф. Стихотворения. Л., 1936. С. 205.

Для того чтобы глубже понять и воссоздать такое состояние человеческого духа, новое искусство, полагал Мережковский, непременно должно быть символическим. Но символ в поэзии рубежа XIX–XX столетий действует иначе, нежели в древнеегипетском или в античном искусстве. Об этом он писал так: «Символы должны естественно и невольно выливаться из глубины действительности. Если же автор искусственно их придумывает, чтобы выразить какую-нибудь идею, они превращаются в мертвые аллегории…

У Ибсена и Флобера, рядом с течением выраженных словами мыслей, вы невольно чувствуете другое, более глубокое течение…

В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя» [60] Поэтические течения в русской литературе конца XIX – начала ХХ века. М., 1988. С. 50.

.

Помимо этого, Мережковский считал символами вечные архетипы мировой культуры – Дон Кихота, Гамлета, Фауста. Тремя же главными элементами нового искусства он называл мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности.

Статья Мережковского стала первым манифестом русского символизма. Направление это было общеевропейским и в России возникло прежде всего благодаря прививке новой французской поэзии. Впрочем, гораздо большее значение, чем «прививка», имел для рождения русского символизма «ствол» – та богатейшая традиция романтической поэзии, что началась еще Жуковским с его устремленностью к «невыразимому» и продолжилась Пушкиным, Баратынским, Тютчевым, поздним Фетом, отчасти А. К. Толстым, Майковым и Полонским. Символизм органически вырастал из этого магистрального направления русской поэзии XIX столетия. Больше того, некоторых «забытых» поэтов, прежде всего Баратынского и Тютчева, он прочел заново и открыл для читателя. Но главным, что символисты унаследовали от русской философской лирики «золотого века», было стремление выразить на языке поэзии реалии и тайны мира духовного, отношение к земным понятиям и вещам как к знакам для разговора о невидимом. По сравнению с предтечами у них лишь безмерно усложнилось восприятие слова – оно сделалось многозначнее, богаче своими смысловыми оттенками. Увеличились звуковые и ассоциативно-образные возможности стиха. Это новое чувство слова имело у символистов свои глубокие жизненные и мировоззренческие основания. Оно родилось из многократно усложнившегося самоощущения человеческого «я».

Русская поэзия XIX века знала великие прозрения о человеке, будь то трагедия отношений личности и Промысла у Баратынского или же эволюция понимания «я» у Тютчева – от растворения в безликой бездне в духе натурфилософии до утверждения его неповторимости и сущностной бесценности через опыт страдания. Но с наибольшей глубиной человеческий дух во всей своей осколочности и конвульсивной жажде высшей правды и красоты раскрывался тогда, как это ни странно, не в поэзии, а в прозе – у Достоевского. Он ближе всех подошел к тому видению личности, которое возобладало в Серебряном веке. Если прежде человеческое «я» воспринималось трагически, но как нечто целостное, то Новое время увидело его уже иначе. И. Ф. Анненский так писал об этом в «Книге отражений»: «Мелькает я , которое хотело бы стать целым миром, раствориться, разлиться в нем, я – замученное сознанием своего безысходного одиночества, неизбежного конца и бесцельного существования; я в кошмаре возвратов, под грузом наследственности, я – среди природы, где, немо и незримо упрекая его, живут такие же я, я среди природы, мистически ему близкой и кем-то больно и бесцельно сплетенной с его существованием. Для передачи этого я нужен более беглый язык намеков, недосказов, символов; тут нельзя ни понять всего, о чем догадываешься, ни объяснить всего, что прозреваешь или что болезненно в себе ощущаешь, но для чего в языке не найдешь и слово. Здесь нужна музыкальная потенция слова, нужна музыка уже не в качестве метронома, а для возбуждения в читателе творческого настроения, которое должно помочь ему опытом личных воспоминаний, интенсивность проснувшейся тоски, неожиданностью упреков восполнить недосказанность пьесы и дать ей хотя и более узко-интимное и субъективное, но и более действенное значение. Музыка символов поднимает чуткость читателя: она делает его как бы вторым, отраженным поэтом» [61] Анненский И. Избранное. М., 1987. С. 306.

.

Тот же мотив, связанный с тайным внутренним надрывом и раздробленностью человеческого я , слышался и в поэзии Анненского – в стихотворении «Ego»:

Я – слабый сын больного поколенья

И не пойду искать альпийских роз,

Ни ропот волн, ни рокот ранних гроз

Мне не дадут отрадного волненья.

Но милы мне на розовом стекле

Алмазные и плачущие горы,

Букеты роз увядших на столе

И пламени вечернего узоры [62] Анненский И. Избранное. М., 1987. С. 150.

.

С Анненским словно перекликался Федор Сологуб:

Я также сын больного века,

Душою слаб и телом хил,

Но странно – веру в человека

Я простодушно сохранил [63] Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1934. С. 82.

.

Но что-то очень похожее звучало в русской поэзии еще задолго до вхождения в нее символистов – в 1855 году, когда старший из поэтов Серебряного века, Иннокентий Анненский, только появился на свет.

Бедняк! и из чего попрал

Ты долг священный человека?

Какую подать с жизни взял

Ты – сын больной больного века?..

Когда бы знали жизнь мою,

Мою любовь, мои волненья…

Угрюм и полон озлобленья,

У двери гроба я стою [64] Н. Некрасов. Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 82.

.

Узнаете? «Поэт и гражданин» Некрасова. С «демократической» традицией (хотя поэзия Некрасова намного глубже любых схем ее социального толкования – он прежде всего огромный художник) символизм был генетически связан в не меньшей степени, чем с «чистой лирикой». Поэты Серебряного века были «детьми народников» и в прямом, и в переносном смысле. Все они, почти без исключения, признавались в любви к Некрасову. Даже Вячеслав Иванов, у которого, в отличие от Сологуба, Блока, Волошина или Гумилева, Некрасов не входил в число любимых поэтов, не обошел его стороной. В 1919 году, отвечая на вопросы знаменитой анкеты К. И. Чуковского о Некрасове, Вяч. Иванов писал: «“Власа” люблю и ценю особенно и с детства, – следовательно, не за Достоевским, – “Ой, полна, полна коробушка…” – удивительная песня! …Какой-то довольно ранний сборник его стихов попал мне в руки, когда я был лет 10–11. Я испытал живое ощущение ненастного унылого дня, когда моросит дождь; защемило сердце… Некрасов был по-своему “проклятым” поэтом, поэтом во всяком случае, но таким, у которого отнята благодать» [65] Некрасов вчера и сегодня: Путеводитель по выставке в ЦГПБ им. Н. А. Некрасова. М., 1988. С. 36, 37.

.

Интервал:

Закладка: