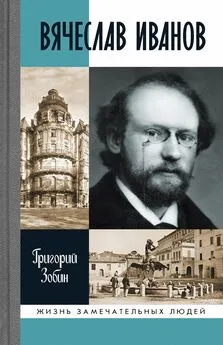

Григорий Зобин - Вячеслав Иванов

- Название:Вячеслав Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04647-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Зобин - Вячеслав Иванов краткое содержание

Вячеслав Иванов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вяч. Иванов не случайно так называл Некрасова. Он сравнивал его с французскими «проклятыми» поэтами – Бодлером, Верленом, Рембо – родоначальниками символизма. И в самом деле, их сближала городская тема. Картины некрасовского Петербурга отзывались парижскими пейзажами Бодлера.

А вскоре новое направление русской литературы вслед за петербургским манифестом Мережковского заявило о себе и в Москве. В 1894–1895 годах один за другим вышли три сборника под названием «Русские символисты», подготовленные к печати молодым поэтом Валерием Брюсовым. Составляли их по большей части стихи самого Брюсова (некоторые из них он публиковал под различными псевдонимами) и нескольких стихотворцев из его окружения. Критика встретила эти новые сборники в штыки. Большинство отзывов были ругательными. У московской публики первые опыты символистов также одобрения не вызвали. Впрочем, и десять лет спустя отношение к ним не изменилось. В очерке «Пленный дух», посвященном памяти Андрея Белого, Цветаева вспоминала, как судила о новом уже поколении символистов ее тетка: «– Последние времена пришли! – кипела она и пенилась на моего тихонько отсаживавшегося отца. – Вот еще какой-то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию. Мало им Горького – Максима, Белый – Андрей понадобился! А то еще какой-то Александр Блок (что за фамилия такая? Из жидов, должно быть!) сочинил “Прекрасную Даму”, уж одно название чего стоит, стыда нет! Раньше тоже про дам писали, только не печатали, а в стол прятали, – разве что в приятельской компании. А всего хуже, что из приличной семьи, профессорский сын, Николая Дмитриевича Бугаева сын…

– Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость! – кротко отвечал мой отец. – А о чем лекции?

– О символизме, изволите ли видеть! То-то символизм какой-то выдумали, что символа веры не знают!..

И не мы одни были такая семья. Так встречало молодой символизм, за редчайшими исключениями, старое поколение Москвы» [66] Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994. Т. 4. С. 222.

.

Но отнюдь не только московские тетушки не приняли нового направления русской поэзии, которому предстояло на долгое время стать в ней ведущим. Одним из тех, кто с едким и убийственным сарказмом высказывался о брюсовских сборниках, был великий мыслитель и поэт Владимир Соловьев. Причудливая, нарочитая метафорика ранних символистов (у больших поэтов она была данью неофитству, у эпигонов же эта болезнь приобрела хронический характер) вызывала у Соловьева раздражение и насмешку. На выход сборников «Русские символисты» он откликнулся статьей, которая называлась «Еще о символистах». Но намного более острыми и ироничными, чем сама статья, стали две стихотворные пародии, вошедшие в нее. Об обстоятельствах их создания позже вспоминал в своих мемуарах друживший с В. С. Соловьевым А. Ф. Кони: «В половине девяностых годов он (В. С. Соловьев. – Г. З. ) стал говорить об увлечениях некоторых из тогдашних поэтов-символистов… Его сердила и вместе смешила составлявшая будто бы сущность символизма погоня за вычурностью языка и за сочинением новых темных словечек и немыслимых сочетаний.

“Право, – сказал он, – не так трудно сочинять – именно сочинять – такие стихи. <���…> Я, чтобы развлечься от усиленного труда, представил себя символистом и придумал следующие стихи”» [67] Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 194.

.

Прежде чем прочитать Кони свои пародии, Соловьев процитировал брюсовский перевод из Метерлинка:

И под кнутом вспоминанья

Я вижу призраки охот,

Полузабытый след ведет

Собак секретного желанья [68] Соловьев Вл. Литературная критика. М., 1990. С. 153.

.

На примере этого четверостишия можно было увидеть один из главных принципов поэтики раннего символизма – сопряжение максимально далеких друг от друга лексико-семантических рядов и планов бытия. Его-то Соловьев, доведя до абсурда, и использовал в своих пародиях. Первая из них была основана на сочетании несочетаемого:

Горизонты вертикальные

В шоколадных небесах,

Как мечты полузеркальные

В лавровишневых лесах.

Призрак льдины огнедышащей

В ярком сумраке погас,

И стоит меня не слышащий

Гиацинтовый Пегас.

Мандрагоры имманентные

Зашуршали в камышах,

А шершаво-декадентные

Вирши в вянущих ушах [69] Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 194.

.

Вторая облекала в орнаментальную «цицероновскую» риторику заурядную обывательскую ситуацию, словно предвещая «монологи» Васисуалия Лоханкина:

На небесах горят паникадила,

А снизу – тьма.

Ходила ты к нему иль не ходила?

Скажи сама!

Но не дразни гиену подозренья,

Мышей тоски!

Не то смотри, как леопарды мщенья

Острят клыки!

И не зови сову благоразумья

Ты в эту ночь!

Ослы терпенья и слоны раздумья

Бежали прочь.

Своей судьбы роди́ла крокодила

Ты здесь сама.

Пусть в небесах горят паникадила, —

В могиле – тьма [70] Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 194, 195.

.

Но именно Владимиру Соловьеву, от души похохотавшему над первыми шагами русских символистов, предстояло уже после смерти стать знаменем для «младших» поэтов этого направления. Его учение о Софии – Божественной Премудрости, Вечной Женственности и Мировой Душе – определило их поэтику и взгляд на предназначение искусства. Все это произойдет почти через десять лет.

Но лишь Вячеславу Иванову суждено было пережить преображающий опыт личного общения с великим христианином, мыслителем и поэтом. Опыт, после которого прежним оставаться было уже невозможно. И встреча их, сначала заочная, а затем и лицом к лицу, вскоре состоялась.

Дарья Михайловна, которая вопреки воле матери никогда не прекращала с бывшим супругом дружеской переписки, без ведома Вячеслава показала его стихи Владимиру Соловьеву. Тот увидел в них главное, что сам назвал «безусловной самобытностью». Он послал Иванову телеграмму, в которой высоко отзывался о его поэзии и предложил опубликовать некоторые из стихов. Вячеслав согласился. Вскоре, в 1898 и 1899 годах, в журналах «Космополис» и «Вестник Европы» Владимир Соловьев напечатал по нескольку стихотворений Вяч. Иванова. Среди них была и «Тризна Диониса», в которой слышались и тютчевские отголоски, и наследие классической филологии, и уроки Ницше, и живое переживание опыта любви через дионисийскую мистерию. Неповторимые черты и голос «мэнады» было трудно спутать с чьими-то другими.

Зимой, порою тризн вакхальных,

Когда Мэнад безумный хор

Смятеньем воплей погребальных

Тревожит сон пустынных гор, —

На высотах, где Мельпомены

Давно умолкнул страшный глас

И меж развалин древней сцены

Алтарь вакхический угас, —

Интервал:

Закладка: