Сергей Белкин - Игра как жизнь. Часть 2

- Название:Игра как жизнь. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005510389

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Белкин - Игра как жизнь. Часть 2 краткое содержание

Игра как жизнь. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кострома. Сусанинская и Воскресенская площади. 1910-е гг.

Вспомним предшествующие годы Николая, опираясь на его автобиографию, хранящуюся в семейном архиве и полностью приведенную в главе, посвященной 1937 году, в котором она была написана.

В 1919 году в нашей волости открылись курсы ликвидации неграмотности взрослых, где я и ликвидировал свою неграмотность. В 1920 году был командирован на 1½ месяца в г. Галич на курсы красных учителей. После окончания курсов зиму 20 и 21 годов был в своей волости красным учителем. Лето 21 года усиленно готовился к поступлению в Рабфак. Осенью 1921 года был командирован ВИКом (Волостным исполнительным комитетом – С.Б.) в Костромской Рабфак, где был принят на первый курс, а через два месяца перешел на второй курс. Рабфак кончил в 2 года и в 23 году по окончании Рабфака поступил на 1-й курс Агрофака Ивано-Вознесенского политехнического института.

Галич. Вид на вал третьей крепости. 1925 г.

Стремительность, с которой все произошло, не может не удивлять. 17-летний парень – возраст, в котором все оканчивают среднюю школу – «ликвидировал неграмотность», то есть научился читать и писать. Через полтора месяца подготовки становится «красным учителем», то есть уже обучает грамоте других. Что такое «ликвидация неграмотности» и что такое «красный учитель»? Дело в том, что в России людей, не умевших читать и писать, было не просто много, а ужасающе много: более 70%! Советская власть приняла решение ликвидировать безграмотность и сделать это как можно быстрее. В декабре 1919 года выходит декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР», создаются специализированные органы управления этим грандиозным процессом, при Наркомате просвещения учреждается Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Разворачивается работа по все огромной стране, несмотря на идущую Гражданскую войну. Но учителей в требуемом количестве не было. Одно из чрезвычайных решений состояло в том, чтобы ускоренным способом готовить тех, кто может обучать грамоте – буквам, чтению и письму. Так и возникли курсы «красных учителей», которые обычно проходили за три месяца, но Николай прошел их вдвое быстрее. Ещё вчера сам неграмотный, он становится учителем для тех, кто только приступает к учебе. И одновременно продолжает самообразовываться, готовится к поступлению в рабфак. Слово «рабфак» произносилось в семье часто, но я ещё долго толком не знал – что это такое. И только когда начал письменно складывать эту семейную сагу (происходило это волнами – и в 80-е и в 90-е годы ХХ века), я решил в этом поглубже разобраться, для чего направился в библиотеку (Интернет только где-то зарождался). Хорошо помню как в библиотеке имени Ленина в Москве меня допускают к стеллажам, на которых стоят тома замечательного издания: «Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства». Беру в руки, перелистываю…

Делаю выписки.

Декрет Совета Народных Комиссаров

О ликвидации безграмотности среди населения Р. С. Ф.С.Р.

…В целях предоставления всему населению Республики возможности сознательного участия в политической жизни страны Совет Народных Комиссаров постановляет:

Все население республики в возрасте от 8 до 50 лет не умеющее читать, или писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке, по желанию.

26 декабря 1919 г.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)

Управ. Делами СНК Вл. Бонч-Бруевич».

Так появилось слово «ликбез», – существующее и поныне. На глаза попадется интересное Постановление НКП (Наркомата просвещения) от 31/18 мая 1918 года:

Об отмене отметок.

Применение балльной системы для оценки познаний и поведения учащихся отменяется во всех без исключения случаях школьной практики.

Народный комиссар просвещения А. Луначарский

Если не знать, что сам Луначарский был человеком весьма образованным, можно подумать, что к власти в стране пришли двоечники и первым делом отменили отметки.

Добираюсь и до постановления НКП «Об организации рабочих факультетов»:

В целях предоставления рабочим и крестьянам возможности фактически и широко использовать свое право поступления в высшее учебное заведение, и, принимая во внимание, что препятствием к такому использованию служит недостаточная подготовленность пролетарских масс к занятиям в стенах высшей школы, особенно по предметам точного знания (математика, физика, химия и др.) коллегия отдела высшей школы постановляет открыть при университетах Республики подготовительные курсы, как автономные учебно-вспомогательные учреждения, имеющие целью подготовить в кратчайший срок рабочих и крестьян в высшей школе. Присвоив им звание «Рабочих факультетов».

11 сентября 1919 года. Зав. отделом В. У. З. Мих. Покровский.

Замечательные решения и документы! И по форме, и по сути, и – главное – по своим последствиям: цели, причем цели благородные, были достигнуты.

Выпишу фрагмент из еще одного документа:

Декрет Совета Народных Комиссаров.

Положение о Высших Учебных Заведениях.

…Студентами Высших Учебных Заведений могут быть граждане обоего пола, достигшие 16-ти лет и удовлетворяющие правилам приема.

Лица, занятые в Высших Учебных Заведениях научной работой какого бы то ни было рода, носят название научных работников.

Подписали:

За Председателя СНК А. Цюрупа

За Управ. Делами СНК В. Смольянинов

Секретарь Л. Фотиева.

3 июля 1922 года».

Значимость этих решений очень велика: они во многом весьма существенном определили жизнь нашей семьи и ее идеалы на протяжении десятилетий. Их роль не только велика, но и позитивна: этим было обеспечено развитие – культурное, профессиональное – моих родителей и, впоследствии, меня, моих братьев, да и всех граждан в стране. Не могу не отнестись к этим решениям власти с искренним уважением.

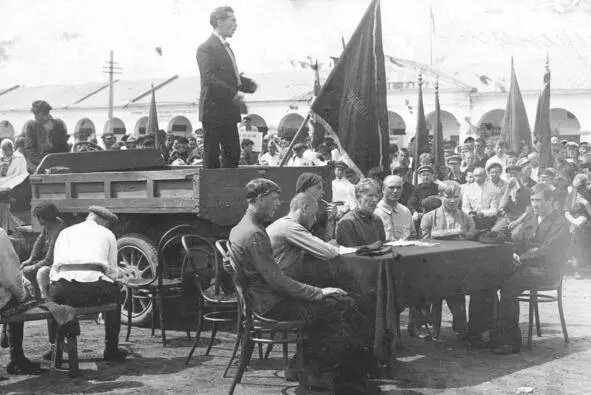

Кострома. Митинг рабочей молодежи. 1923 г.

В начале 1920-х гг. в Костроме и губернии вооруженных столкновений продолжающейся в других регионах Гражданской войны уже не было. Но политическая и культурная жизнь бурлила. Об этом интересно написал Б. Костров в статье «Литературная жизнь Костромы в послеоктябрьское десятилетие (1917—1929 гг.)» (См. альманах «Костромская земля», Кострома, вып. II, 1992, с. 57—70). В частности, он пишет о том, что в Костроме происходили жаркие схватки между «нигилистами» пролеткультовской ориентации и сторонниками усвоения «старой культуры», проявлялось это, например, в критике репертуара местного драматического театра, о чем писали местные газеты «Северный рабочий» и «Красный мир». Интересно, что «основу театрального репертуара в течение 1920-х гг. составляли пьесы Островского, Чехова, Л. Толстого, А. Толстого, Гоголя, Лермонтова, Грибоедова, Л. Андреева, Блока, Мережковского, Ибсена, Гамсуна, Б. Шоу и других драматургов-мастеров». Удивительно, но в 1922 году в Костроме была поставлена опера (!) «Русалка» Даргомыжского! Издавался орган губполитпросвета «Еженедельник искусства», писавший о том, что «в Костроме налицо высокий интерес молодежи к занятиям в художественных кружках и школах, большое количество зрителей на выставках работ местных художников». Споры о «новой эстетике» не миновали Кострому: «Если нас спросят, что лучше – Рафаэль или кубизм, то мы скажем, что Рафаэль в условиях сегодняшнего дня невозможен, и уже по одному этому кубизм лучше. Другого живого искусства, кроме «левого», сейчас нет»? – заявляли местные авангардисты. В Кострому приезжали многие известные политики и деятели культуры: А. Луначарский, Д. Бедный, С. Скиталец, Ф. Соллогуб, И. Бабель и др. Так что Кострома и губерния если и оставались провинцией, то вполне живой, развивающейся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: