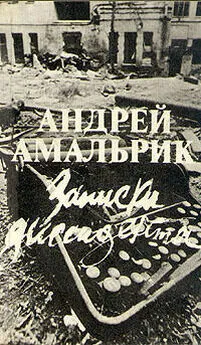

Андрей Амальрик - Записки диссидента

- Название:Записки диссидента

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Амальрик - Записки диссидента краткое содержание

«Записки диссидента» вышли в издательстве «Ардис» уже после гибели автора в автокатастрофе осенью 1980 года. В книге — описание борьбы яркой, неординарной личности за свое человеческое достоинство, право по-своему видеть мир и жить в нем.

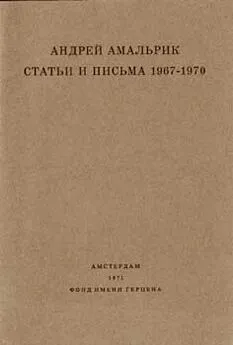

Книги писателя и историка Андрея Амальрика широко известны на Западе. Это сборник пьес, «Нежеланное путешествие в Сибирь», историко-публицистическое эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», сборник критических статей и выступлений «СССР и Запад в одной лодке» и др.

Записки диссидента - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда человек вступает на этот путь молодым, он еще цельная натура и может чувствовать себя счастливым, но с годами — внешне даже преуспевающий и уверенный в себе — он превращается в духовную развалину, конечно, если у него есть бессмертная душа. У многих партийных и гебистских функционеров души нет — а следовательно, ни явных, ни тайных душевных мук.

Глава 3. МОНОЛОГ С ЗАЖАТЫМ РТОМ

— А это наш домашний самиздат! — показал мне книжечку со стихами и рисунками своего семилетнего сына один коллекционер. Как ни странно, я впервые услышал это слово, между тем я уже передал два экземпляра «Нежеланного путешествия в Сибирь» за границу, а один — своим друзьям в Москве. Я заканчивал книжку летом 1967 года, в деревне на Оке, за домом начинался спуск к воде, а под окном гулял гусак, настолько злой и решительный, что бросался на меня. Заходил к нам местный пастух, который говорил, что не нужна была революция, раз бывшие господа пробрались в партию и опять стали начальством. Был женат он на еврейке и очень этим гордился. В один прекрасный день я увидел у дома гражданина следственного вида, такие лица можно узнать в толпе, и в тот же день, воротясь с прогулки, я не смог обнаружить листки с планом моей книги. Все было цело — плана, с которым сверялся еще утром, не было.

Не дам голову на отсечение, но не исключено, что КГБ узнал о моей книге.

Известны случаи, когда КГБ знает, что пишется или печатается какая-то, с его точки зрения, криминальная книга; у Веры Лашковой, машинистки Гинзбурга и Галанскова, двое агентов, зайдя под каким-то предлогом, похитили несколько листов, но дали довести дело до конца, чтобы иметь «законченное преступление». КГБ нуждается иметь у себя в «загашнике», как там говорят, несколько «дел» на тот случай, если партийному руководству понадобится «идеологический процесс». Такой процесс — над Галансковым и Гинзбургом — уже готовился, так что я мог быть отложен «на потом». С другой стороны, когда заведомо не хотели, чтобы чья-то книга стала известна, то делали обыск и без шума изымали рукопись, как это было с романом Василия Гроссмана. Но во многих случаях КГБ узнавал о той или иной рукописи уже постфактум. Если же КГБ знает или догадывается о чем-то — но пока не мешает, значит ли это, что вообще ничего не надо делать, чтобы не давать никакой работы КГБ? Значит ли это, что отсутствие всякой оппозиции приводит к прекращению активности политической полиции?

Если стать на точку зрения, что да, приводит, то я все же предпочел бы, чтобы мне зажимала рот полиция, чем я сам себе. Потребность своим творчеством менять окружающий мир — еще более глубока, чем потребность к нему приспосабливаться. Если человек откажется сделать оценку того, что его окружает, и высказать ее — он начнет разрушать сам себя раньше всякой полиции. Но в действительности отсутствие реальной оппозиции отнюдь не приводит к прекращению активности политической полиции — наоборот, она становится более активной, потому что ей приходится придумывать оппозицию, и чем более смывается критерий оппозиционности, тем шире на захват работает машина уничтожения, хороший пример — сталинский террор. Но как только появляется оппозиция реальная — террор начинает сужать свои рамки, и чем далее эта оппозиция идет вперед, тем более она обезопасивает свои тылы.

Те, кто говорит об «экстремистах в окружении Сахарова», благодаря этим «экстремистам» сами могут быть в безопасности, не будь перед ними этого заслона — их посадили бы за невинные пожелания, обращенные к властям.

Конечно, всегда возникает вопрос, до каких пределов доходить оппозиции, чтобы не стать источником нового зла. Сейчас под «экстремистами», мешающими постепенной либерализации, имеются в виду люди, требующие амнистии для политзаключенных, свободы слова, собраний, ассоциаций и демонстраций, устраивающие демонстрации с участием пяти или пятидесяти человек и обращающиеся к Генеральному секретарю ООН или парламенту США.

Это довольно невинный вид «экстремизма», но можно допустить, что через несколько лет мы столкнемся с настоящим экстремизмом, как поджоги, взрывы и убийства, примеры этого уже есть. Исторический опыт показывает, что чем упорнее не хотят допустить никаких изменений правящие круги, тем более крайние формы принимает борьба против них, власти в значительной степени сами формируют стиль оппозиции. И если говорить о том, кто виноват в послереволюционных ужасах, через которые прошла и все еще идет Россия, я склонен обвинять в первую очередь Николая II, а уже во вторую — Ленина.

Называю эти имена в собирательном смысле — как выражение того, что они олицетворяли.

Вопрос о пределах борьбы с деспотизмом имеет и моральный, и политический аспекты. Стало общим местом приводить в качестве негативного примера убийство Александра II народовольцами 1 марта 1881 года: это было не только убийство царя, проведшего либеральные реформы, но и произошло накануне ожидаемого перехода к почти конституционной форме правления. Вступивший на престол Александр III, напротив, перешел к политике реакции.

Безусловно, убийство заслуживает морального осуждения — Александра II так же, как и Николая II, которое в высоком смысле слова было историческим возмездием. Но вопрос о политических последствиях 1 марта кажется мне спорным. Во-первых, едва ли сами реформы Александра II были бы возможны без давления снизу и поражения России в Крымской войне. Если бы не угроза левого экстремизма — не интеллигентского еще, но новой пугачевщины, — правые никогда бы этих реформ не допустили. Во-вторых, начатый процесс реформ требовал развития, с пониманием того, что левый экстремизм ему будет сопутствовать, но по мере органического развития реформ сходить на нет.

Вместо этого реформы были остановлены самим Александром II — и тем самым левый экстремизм, желание добиться всего сразу получили дорогу. Наконец, так ли уж точно Александр II подписал бы лорис-меликовскую «конституцию», а Александр III точно не подписал бы? Весы колебались и в конце одного царствования, и в начале второго. Победили реакционеры, а не реформаторы, но не потому, что Александр III отвечал на убийство отца, а потому, что левые экстремисты исчерпали себя убийством и, не имея никакого плана реформ, перестали быть силой. В 1905 году террор имел обратные результаты: он способствовал тому, что Николай II дал «конституцию», хотя едва ли он на убийства своих министров смотрел более положительно, чем Александр III на убийство отца.

Продолжая предложенную мне Гинзбургом перед его арестом роль, я стал как бы связным между его матерью и иностранными корреспондентами, которые следили за его и Галанскова делом как за продолжением дела Даниэля и Синявского. Вернувшись из приокской деревни, я часто заходил к Людмиле Ильиничне Гинзбург; небольшого роста, несколько даже горбатая, была она очень оживлена всегда, в молодости, вероятно, напоминала белочку, а в старости американскую писательницу Лиллиан Хелман, которую Жданов ставил в пример Ахматовой; кажется, сам Гинзбург дал ей прозвище «старушка», хотя и была она не настолько стара, и не только все ее за глаза так называли, но и сама она говорила о себе: «старушку позвали в гости» — с одобрением, «старушку не позвали в гости» — с неодобрением. Две ее комнаты — одна большая, увешанная картинами, другая маленькая, заставленная книгами, — стали как бы клубом возникающего тогда Движения. Несколько раз я встречал там молодого человека, рослого, но рыхлого, с комсомольским отпечатком на добродушном лице. Людмила Ильинична уже говорила мне — значительно, — что у нее бывает внук покойного наркома иностранных дел Максима Литвинова, и я с удивлением узнал, что это и есть внук, впрочем, он действительно походил внешне на деда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: