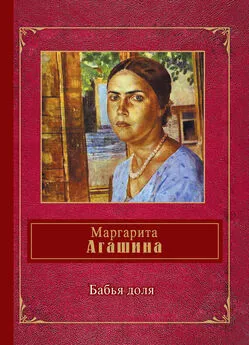

Маргарита Агашина - Сочинения. Книга 2. Проза. Страницы дневников

- Название:Сочинения. Книга 2. Проза. Страницы дневников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9233-0809-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маргарита Агашина - Сочинения. Книга 2. Проза. Страницы дневников краткое содержание

– Назначаю вам свидание: 9 мая, в десять часов утра, у берёзки! Я буду ждать.

Как они обрадовались! Зашумели, захлопали – так и залетали белые рукава халатиков, розовые юные руки – так весело, так искренне и дружно!..»

Сочинения. Книга 2. Проза. Страницы дневников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но только мы выехали на большую дорогу, в ту самую низину, – налетела гроза. Через несколько минут добрая, светлая, красивая, а главное, сухая дорога исчезла. Под машиной бурлили мутные ручьи, грязь разбухала на глазах и пузырилась, росла, как на дрожжах. Мы засели.

Конечно, не только мы. Целый хвост мокрых машин вытянулся вдоль бурлящего потока – грузовые, легковые, молоковозы, самосвал, автобус «Донские дали» и ярко-красный «запорожец», пассажиры которого ехали, видимо, к морю: в заднее стекло видны были ласты, маска, трубка; на верхнем багажнике, укрытые клеёнкой, мокли сачки, удочки, раскладушки и пузатые рюкзаки. Из машины грустно поглядывали на дождь папа, мама и трое ребят в одинаковых белых шапочках, на каждой – волк с сигаретой и «Ну, погоди!» написано.

Конечно, им, курортникам, можно было «погодить»: днём раньше, днём позже в море нырнёшь, – какая разница! Но нам надо было добраться ещё до бригады механизаторов, поговорить с людьми, написать материал, передать его в редакцию по телефону, до которого ещё тоже доехать надо! – и успеть в совхозный дом культуры на встречу с читателями.

Нам ждать было некогда. Мы сбросили в машине обувь и не вышли, а нырнули на дорогу. Сразу все промокли, но сразу же повеселели и стали толкать свою «Волгу» по великим лужам и по великим ямам. Мы хотели хоть как-то, но двигаться вперёд, чтобы выбраться из этой проклятой низины к подножью высокого песчаного холма. Холм был почти рядом, и на нём, в волнах мокрого хлеба, виднелся высокий белый обелиск со звездой.

Мы не жалели сил, но «Волга» наша двигалась медленно и в основном боком, её заносило то вправо, то влево. И мы, мокрые, в грязи по колено, вместе с «Волгой» съезжали то в правый, то в левый кювет и уже не толкали, а держались за неё, чтобы самим не шлёпнуться в грязь. Курортное семейство, глядя на нас, по-моему, нахохоталось на весь отпуск.

Сильная гроза не бывает долгой. Ливень затих, как и начался, незаметно. Засверкало отходчивое летнее солнце, прилетел ветерок. Было так хорошо и так тихо, словно и не грохотала только что гроза, не барабанил по спинам дождище; словно во всей степи не было ни машин, ни людей, ни птиц.

Вот тогда далеко за холмом, за тем высоким обелиском и послышалась песня, девичья, звонкая. Мы ещё и слова не успели разобрать, как на холме показался грузовик, а в нём – девчата. Стоят, за кабину, за борта, друг за дружку держатся и поют на всю степь. Грузовик шёл быстро, «на цепях». Такой машине любая грязь по колено. И когда поравнялся он с нами, мы увидели: все девчонки в ромашковых венках, и грузовик тоже нарядный – в цветах и колосьях, через весь борт у него – красное полотнище, а на нём одно слово: ТАНЯ! Огромными буквами.

Вот вам и страда, и каждый погожий час на счету, и каждая машина на вес золота! А у Тани, колхозной дочки, свадьба! И выделил ей колхоз машину, чтобы в этот дорогой день проехала она всю родную степь и всё на всю жизнь запомнила: и это бескрайнее хлебное море, и тот солдатский обелиск, и эту колхозную доброту, по которой выходило, что и у хлеборобов, и у солдат нет ничего дороже, чем Танино счастье.

Потом мы положили к обелиску охапки цветов и колосьев, мокрых от дождя. И я подумала о том, как тридцать лет назад выходил из окружения молодой солдат с красным знаменем под гимнастёркой. Он шёл целый месяц, шёл ночами, пригибаясь к застывшей осенней земле, опасаясь заходить в занятые врагом сёла. Он не умер от голода только потому, что на родных, измученных войной полях находил чудом уцелевшие хлебные колосья.

Вот почему колоски, подаренные мне в тот вечер в совхозном клубе, стоят теперь у нас, в Доме литераторов, не в хрустальной вазе, а в глиняном кувшине – памятном подарке поэта и солдата.

А стихи про Танину свадьбу напечатали потом в областной газете. И дней через десять получила я от Тани письмо: «Как жалко, что в стихах не сказано, что на другом борту было написано „Серёжа”».

Арбуз

…Арбуз лежал передо мной,

и сочен, и багров,

как щедрый августовский зной

Быковых Хуторов.

Арбуз лежал, живым огнём —

огнём земли горя.

И тихо таяли на нём

снежинки декабря.

– Почему стихотворение «Арбуз» посвящается Михаилу Луконину?

– Кто, по-вашему, Главный Поэт Волгограда?

Так и было написано с заглавной буквы: Главный Поэт. Как Главный Конструктор.

Вопросы эти в ребячьем списке стояли далеко друг от друга, но я их объединила. Потому что ответ на оба вопроса – это разговор об одном человеке, Михаиле Кузьмиче Луконине.

Он был, есть и навсегда останется Главным Поэтом нашего города.

Не потому, что он был самым талантливым и самым известным из нас. Хотя и это правда. А потому, что ни у одного из наших поэтов не было такой рабочей, солдатской, мужественной, такой чисто сталинградской судьбы. У Луконина она была.

Он вырос в Заволжье, на Быковых Хуторах. Работал на нашем тракторном заводе. Потом уехал в Москву, в Литературный институт, и переманил туда своего друга, тоже тракторозаводца, поэта Николая Отраду. Когда началась война с белофиннами, оба они – и Отрада, и Луконин – ушли добровольцами в лыжный батальон. В одном из боёв Отрада погиб. А Луконин вернулся. И пошёл потом, опять добровольцем, на Великую Отечественную войну, прошёл её всю – от начала до конца, от Москвы до Берлина. И опять выжил: хранила его судьба, его солдатское счастье.

В 42-м году в горящем Сталинграде погибла рукопись его первой, так и не вышедшей, книги.

Его поэма «Рабочий день», получившая Государственную премию, написана была о людях Сталинградского тракторного.

Луконин потом жил в Москве, был секретарём Союза писателей СССР, объездил полмира. Но сердце его всегда было здесь, на тракторном, на Быковых Хуторах, и счастлив он был тоже только на Волге…

Он любил всё волгоградское. Любил и всегда всё замечал – от великого до мелочей.

– Посвяти мне «Арбуз», – сказал Луконин, когда я при нём прочитала эти стихи.

Арбузы в декабре, о которых я в стихах написала, увидела я в ту зиму, когда Луконин был в поездке, если не ошибаюсь, в Лаосе. Или в Камбодже. Во всяком случае, очень далеко от заснеженного сталинградского базара. И к Луконину эти декабрьские арбузы вроде бы отношения не имели. Но в стихах были слова «Быковы Хутора», была – пусть хоть единым словом! – его, луконинская, «арбузная столица», и он не мог промолчать, не принять близко к сердцу, не мог не сказать:

– Посвяти мне «Арбуз».

Конечно, понимал он и то, что имя Луконина возле моих стихов и доброе слово Луконина о них мне дорого и приятно. Любил он вот так, мимоходом, делать приятное людям.

Теперь, когда Луконина нет с нами, каждый из нас, его товарищей и друзей, старается вспомнить всё, что он знает о Луконине. Вспомнить и рассказать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: