Евгений Шуремов - Бизнес-Софт 90-х: как это было?

- Название:Бизнес-Софт 90-х: как это было?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449341372

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Шуремов - Бизнес-Софт 90-х: как это было? краткое содержание

Бизнес-Софт 90-х: как это было? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как всё начиналось

В 1983 году я закончил факультет экономической кибернетики Московского экономико-статистического института (МЭСИ). Тогда очень хотелось заниматься экономико-математическим моделированием. И я совершенно не мог представить, что когда-то буду заниматься автоматизацией управления и напишу об этом сотни статей и немало книг. Но по распределению я и мой друг – Олег Данченок – попали в организацию с длиннющим названием: «Проблемная научно-исследовательская лаборатория математического обеспечения автоматизированных систем управления МЭСИ». В сокращении ПНИЛ МО АСУ МЭСИ. Разумеется, никаким экономико-математическим моделированием там не занимались…

В первый же месяц мы отправились в совхоз, «на картошку». И только после отбывания месяца сельхозработ нас с другом «подселили» в комнату, которую уже занимали два других сотрудника. Одного звали Борис Нуралиев, а другого – Юрий Трусов. Люди как люди. Но существенно больше других сотрудников лаборатории увлечённых выполняемой ими работой проектировщиков и программистов. Носили на «машину» рюкзаки с магнитными лентами и перфокартами, огромные ЕС-овские диски, раскладывали на столах километровые листинги PL/1-программ… При этом Борис частенько на нас с Олегом цыкал, если мы слишком увлекались беседами на нерабочие темы. А Юра Трусов всегда молчаливо сидел за разглядыванием листингов.

Над соседней комнатой Борис власти не имел, и там царила полнейшая вакханалия, возглавляемая Димой Чистовым. Там без остановки беседовали на любые «светские» темы, вспоминая про работу только к моменту написания отчётов начальству.

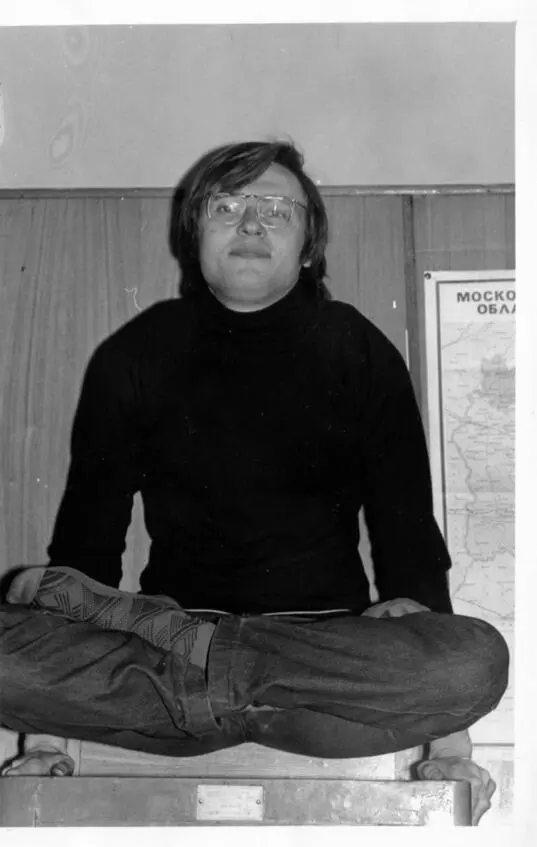

ПНИЛ МО АСУ МЭСИ. Девиз молодого специалиста: «Если они считают, что они нам платят, то пусть считают, что мы работаем». Фотография Бориса Пожилова.

Никто тогда и подумать не мог, что впоследствии Борис Нуралиев станет основателем огромной 1С: Империи, а Дима Чистов – автором десятков книг, хорошо известных сотням тысяч пользователей продуктов компании 1С.

По окончании «срока отбытия» молодыми специалистами, Дима в 1984, а я в 1986 году перешли на работу на кафедру «Автоматизированные системы обработки экономической информации» (АСОЭИ) Московского финансового института. Борис же остался в ПНИЛ МО АСУ МЭСИ из-за каких-то проблем с кандидатской диссертацией. И, казалось, пути разошлись.

Разумеется, поначалу мы с Димой Чистовым довольно долго оставались на самой бесправной должности ВУЗовских преподавателей – ассистентов. Преподавательских часов было очень много. А часто ещё и заставляли «заменять» доцентов. Платили крайне мало. Особо себя приложить было негде. Особых перспектив быстро защитить диссертации и «выйти в люди» тоже не было: по негласно заведённому порядку ты обычно должен был «отсидеть» в ассистентах 5—6 лет.

Но в конце 1986 года «перестройка и гласность» разрешили в стране зачатки капитализма: можно было создавать частные кооперативы, у которых имелись приличные права. Особенно в части обналичивания безнала.

И жизнь стала налаживаться…

Оказалось, что навыки программирования вполне востребованы. Сначала в 1988 году появились какие-то работы связанные с медициной: автоматизированные классификаторы нозологий и связанные с ними задачи. «Кооператоры» из числа сотрудников твоего же ВУЗа просто в конце месяца доставали из кармана несколько купюр крупного номинала и тебе вручали. При этом суммы были существенно больше зарплаты ассистента.

Но уже с 1989 года «кооператоры» стали обращаться с предложениями запрограммировать что-либо «бухучётное». Надо сказать, что бухучёта я тогда совсем не знал, поскольку в МЭСИ нас этому не учили. И вообще относился к бухучёту как к чему-то скучному и не имеющему отношения к «высокой» науке. Но первый раз, узнав размер возможных гонораров за выполнение работ по программированию каких-то бухучётных задач, тут же согласился.

Обычно стоимость договора составляла величину порядка 5000 советских рублей, из которых примерно 1500—2000 уходили посредникам – каким-то кооперативам или центрам НТТМ (центр научно-технического творчества молодёжи), а остальное – мне. Согласитесь, что при моей тогдашней зарплате ассистента ВУЗа в 125 руб. это были неплохие деньги и уже через некоторое время я с ухмылкой посматривал на наших доцентов с зарплатой 320 руб. и даже профессоров с зарплатой в 450 руб. Несколько таких договоров в год и начинало казаться, что «жизнь удалась». Другой вопрос, что на эти деньги в 1989—1991 уже трудно было что-то «достать». Зато ещё можно было слетать на Камчатку или в подобные интересные, но труднодоступные места. Или быстро «погасить» оставшиеся долги по кооперативной квартире по неизменным «старым» ценам.

Севшие в «лужу» фанаты туризма Здесь наблюдали закат коммунизма. 19—26 августа 1991 года. Поход в Налычёвскую долину.

Иногда приходилось создавать «творческие» бригады из близких друзей, чтобы они получали у НТТМ деньги за сделанную мной работу и потом мне отдавали. Просто НТТМ не мог выплатить несколько тысяч рублей одному частному лицу. А на бригаду из нескольких человек мог. Поэтому надо было эту сумму разделить на нескольких человек, чтобы суммы у каждого были не слишком большие. По крайней мере, не слишком нарушающие «облико морале» советского человека.

Тогда казалось, что 30%, которые забирает НТТМ, фактически за обналичку, это страшная обдираловка и паразитирование на исполнителях. Мне же надо было ещё и людей надёжных собрать, которые мои денежки не заныкают, а в сберкассе получат и мне налом отдадут. Накрыть им «поляну» и всё-таки чего-то дать «за труды». Боже мой! Сейчас, насмотревшись на «распилы» в науке, где у реальных исполнителей вполне «официально» забирают 70—80% и более, те НТТМы кажутся просто щедрыми благодетелями.

Впрочем, были и другие, более жёсткие варианты, когда на тебе элементарно зарабатывали посредники. Например, один крутой кооператор, который обычно платил мне за труды 2—3 тыс. руб, впоследствии рассказывал, что потом перепродавал мои поделки по 10—15 тыс. руб. При том нескольким покупателям… Я не понимаю как «это» покупали, но покупали же. То есть спрос на автоматизацию бухучёта уже тогда, на закате советской власти, был вполне реальный.

Цифры и детали могли быть разными, но в те времена так или примерно так работали многие. Но, понятно, что всё это ещё была кустарщина. Я как вспомню свои первые программы, писанные на Karat_M (советский вариант FoxBase) – полнейшая кустарщина, которая писалась, что называется «на коленке». Главное, чтобы хоть как-то работало, а в случае чего можно было и перелатать. Тем более, что на dBase-подобных системах всё можно было сделать довольно легко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: