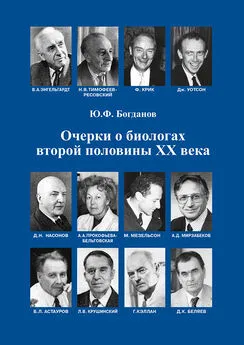

Юрий Богданов - Очерки о биологах второй половины ХХ века

- Название:Очерки о биологах второй половины ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87317-806-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Богданов - Очерки о биологах второй половины ХХ века краткое содержание

Очерки о биологах второй половины ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

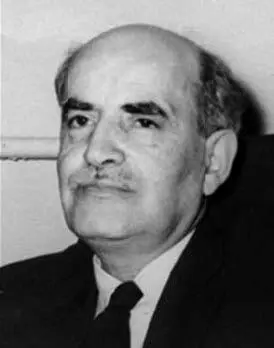

Сотрудники кафедры и вообще московские биологи делились на тех, кто любил его и кто недолюбливал или просто плохо относился к нему. Помимо университетской кафедры Х.С. (так «за глаза» и между собой называли его на кафедре), заведовал довольно большой лабораторией в Институте морфологии животных им. А. Н. Северцова. Его карьера в Академии наук сложилась в конце 30-х годов (а сам он родился в 1900 г.) и была отмечена тем, что он вместе с академиками А. Н. Бахом и Б. А. Келлером, профессором Н. И. Нуждиным, кандидатом наук Р. Л. Дозорцевой и еще несколькими биологами, не членами Академии, подписал печально известное письмо, опубликованное в газете «Правда» в 1939 г., под заголовком: «Лжеучёным нет места в Академии наук». Письмо было направлено против члена-корреспондента АН СССР Николая Константиновича Кольцова – главы большой школы экспериментальных биологов, эмбриологов и генетиков, учителя многих выдающихся отечественных учёных. В том же 1939 г. Х. С. Коштоянц был избран членом-корреспондентом АН СССР. Тогда он был сотрудником Института эволюциионой биологии, во главе которого стоял академик И. И. Шмальгаузен. Вскоре после этого Н. К. Кольцов скоропостижно скончался в 1940 г. Именно после письма Коштоянца и других в «Правде» интеллигентные биологи стали относиться к Х. С. Коштоянцу отрицательно.

Хачатур Сергеевич Коштоянц (1900– 1961), заведующий кафедрой сравнительной физиологии животных МГУ до 1961 г. (снимок 1950-х годов).

Кафедрой физиологии биологического факультета МГУ тогда заведовал профессор И. Л. Кан. Во время Великой Отечественной войны И. Л. Кан скончался, и когда в 1943 г. Университет вернулся в Москву из эвакуации, то заведующим кафедрой физиологии был избран (или назначен?) Х. С. Коштоянц. Но он оставил за собой и академическую лабораторию, которая после различных трансформаций академических институтов (связанных, в том числе, с лысенковщиной) оказалась в составе Института морфологии животных им. А. Н. Северцова (ИМЖ АН СССР).

Когда в конце 50-х гг. Х.С. баллотировался в действительные члены АН СССР и не был избран, он получил на дом анонимную телеграмму: «Лжеучёным нет места в Академии наук». Бумеранг вернулся… Большинство интеллигентных биологов расценило эту телеграмму как недостойную выходку, но это было наказанием… Надо отдать должное Х.С.: он сам рассказал об этой телеграмме на кафедре и в академической лаборатории и прямо сказал, что это – месть (или наказание) за его статью против Н. К. Кольцова. Конечно, об этой телеграмме узнала вся Академия наук. Близкие к нему сотрудники говорили, что Х.С. считал всё произошедшее заслуженным наказанием. Я узнал о его письме против Кольцова и о том, кем был Кольцов, когда был уже студентом пятого курса, т. е. постфактум в своей учёбе. А знание этой истории было важным для меня, ибо Х.С. был официальным руководителем моей дипломной работы. Он лично посылал меня на практики на Мурманскую и Севастопольскую биостанции (так они назывались в 1950-е годы, а потом стали академическими институтами). Он писал мне рекомендательное письмо директору Мурманской биостанции М. М. Камшилову, известному в московских кругах биологу. Можно было считать, что моя репутация студента зависела от его репутации учёного и общественного деятеля…

«Микрошефом» моей дипломной работы был ассистент профессора Коштоянца, В. С. Зикс, прекрасный экспериментатор, приятный и порядочный человек, но абсолютно не умевший учить.

Весной 1957 г. перед процедурой «распределения» на работу, которая в те годы была обязательной для выпускников вузов, я отправился в Ленинград знакомиться с директором Института цитологии АН СССР, членом-корреспондентом АН СССР Д. Н. Насоновым, с целью получения от него заявки на меня как кандидата в аспирантуру Института цитологии. Когда в Ленинграде узнали о том, что я – студент-дипломник Х. С. Коштоянца, эта информация неожиданно для меня оказалась не в мою пользу. Именно после этого я стал разузнавать, почему есть интеллигентные люди, не любящие Х. С. Коштоянца. Перед окончательными переговорами с Д. Н. Насоновым я вечером позвонил из Ленинграда в Москву домой к Х.С. (он знал о моей поездке и не возражал) и на всякий случай спросил его, есть ли у меня возможность остаться работать на кафедре после защиты дипломной работы. (предпринял этакую перестраховку). Х.С. немного помолчал и ответил: «Я могу Вас зачислить на должность старшего лаборанта, но при условии полного беспрекословного подчинения лично мне». «Восточные» черты характера ХС я хорошо знал, и этот ответ окончательно убедил меня, что я не должен оставаться работать у него и мне надо приложить все усилия, чтобы поступить в аспирантуру к Д. Н. Насонову. Однако «слова из песни не выбросишь», и я за многие знания, за привитую мне любовь к эволюционным проблемам, к миру беспозвоночных животных, особенно морских, признателен и даже благодарен Х. С. Коштоянцу.

В 50-е годы на кафедре оставалась большая и сильная группа преподавателей и научных работников, работавших ещё при проф. И. Л. Кане. Они олицетворяли «электрофизиологическое» направление в физиологии тех лет, а Х.С. принёс с собой интерес к нейро-медиаторам, сигнальным молекулам, участвовавшим в передаче импульса возбуждения в нервно-мышечных контактах – синапсах. Это было новейшее направление в физиологии и оно успешно развивалось в СССР (с «лёгкой руки» Х. С. Коштоянца и трудами его ученика Т. М. Турпаева и других в ИМЖ АН СССР и на кафедре в МГУ) и, конечно, за рубежом.

Одним из притягательных научных руководителей и педагогов на кафедре физиологии животных был профессор Михаил Егорович (Георгиевич) Удельнов. Он вёл основные разделы большого практикума на четвёртом курсе: физиологию кровообращения и физиологию пищеварения и читал спецкурсы на эти темы. Его лекции изобиловали материалом, который нельзя было прочесть в общедоступных учебниках, например, он рассказывал об интереснейших опытах профессора Бабкина, ученика И. П. Павлова, разошедшегося с учителем во взглядах, эмигрировавшего в Канаду и создавшего там свою школу, о которой у нас молчали, ибо И. П. Павлов был «канонизирован» в советской науке, а эмигрантов за людей не считали. Помимо работы на кафедре в МГУ, Михаил Егорович заведовал лабораторией в Институте терапии АМН СССР. Он был крупным специалистом в области физиологии сердца и в те 50-е годы боролся с примитивными принципами электрокардиографии, господствовавшими в медицине. Он был продолжателем электрофизиологического направления университетской кафедры. В итоге его взгляды на методы электрокардиографии, подкреплённые достижениями западной науки, одержали верх. Возможно, решающим оказалось то, что импортные электрокардиографы были сконструированы по тем принципам, которые отстаивал он (многоканальное отведение биотоков). Но были ещё проблемы теории электрокардиографии, и в этих вопросах он был несомненным лидером в отечественной науке, искусственно оторванной тогда от мировой. Эта изоляция советской науки мотивировалась борьбой с «космополитизмом».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: