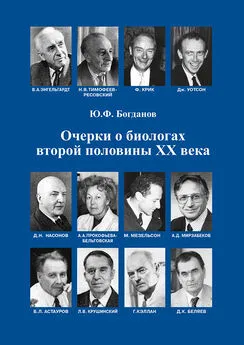

Юрий Богданов - Очерки о биологах второй половины ХХ века

- Название:Очерки о биологах второй половины ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87317-806-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Богданов - Очерки о биологах второй половины ХХ века краткое содержание

Очерки о биологах второй половины ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из тех, с кем я учился на кафедре в 1953–56 гг., следует упомянуть профессора Ю. Б. Мантейфеля, заведующего лабораторией в Институте проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, доктора биол. Н. Н. Кокину, заведовавшую лабораторией в Институте физиологии им. И. М. Сеченова АМН СССР-РАМН, доктора биологических наук Б. А. Шишова, ведущего научного сотрудника Института паразитологии им. К. И. Скрябина АН СССР-РАН, профессора, д.б.н. О. А. Гомазкова, заведующего лабораторией Гематологического научного центра РАМН.

Через год после моего выпуска закончили кафедру (в 1958 г.) М. А. Островский, ставший академиком РАН, Б. Ташмухамедов, уехавший работать в Ташкент и ставший членом АН УзССР; С. Чепурнов, ставший профессором этой кафедры, и радиокомментатор В. Познер, немедленно после окончания кафедры ушедший из науки. Трое из них делали дипломные работы у Х. С. Коштоянца, а С. Чепурнов – у М. В. Кирзона.

Кафедра сравнительной физиологии животных МГУ. 1955 или 1956 г. Снимок сделан по случаю посещения кафедры английским физиологом, профессором, членом Королевского общества, сэром Эдрианом (Adrian) с супругой и его коллегой-профессором. Слева направо в первом ряду: М. Г. Удельнов, мисс Эдриан, Х. С. Коштоянц, сэр Эдриан, его коллега-физиолог. Во втором ряду: студент В. Познер, И. М. Родионов, аспирант из Въетнама, аспирант Л. С. Розанова, Н. Ю. Смирнова, И. В. Чудакова, М. А. Посконова, Г. А. Малюкина, М. Штефан (стажёр из Румынии), аспирант А. И. Есаков. Третий ряд: неизвестный, Л. И. Чудаков, Дуленко (И.О. – неизвестно), В. С. Зикс.

Х. С. Коштоянц скончался внезапно и нелепо в апреле 1961 г. на 61-м году жизни. Историю его кончины я знаю с чужих слов. Его положили в больницу с сильными болями в области поясницы. Он, как говорили мне, решил, что у него – рак, не согласился на срочную операцию и умер от болевого шока, вызванного (опять же с чужих слов) жёлчным камнем в протоке жёлчного пузыря.

После Х. С. Коштоянца новый заведующий кафедрой проф. Б. А. Кудряшов долго сохранял общее «классическое» для физиологии направление кафедры. После него место заведующего занял академик И. П. Ашмарин, человек разнообразных интересов в биологии, и кафедра потеряла свою цельность. В XXI веке, уже при полностью обновившемся руководстве, кафедра изменилась до неузнаваемости. Как мне сообщила ветеран кафедры Н. Е. Бабская, историю кафедры времен 1950–70-х годов для мемориальной статьи, посвящённой 250-летию Московского университета, составлял в 2005 г. последний остававшийся на кафедре (а ныне – покойный) сотрудник Х. С. Коштоянца, инженер-электронщик, умный человек Леонид Иванович Чудаков. История исследований в области физиологии животных в Московском университете восходит к первой половине XIX в. Физиология животных и человека возникла и развивалась на медицинском факультете в том числе трудами академика И. М. Сеченова. После отделения медицинского факультета от университета в 1918 г. эта специальность (и кафедра) сохранилась в рамках Естественного отделения Физико-математического факультета, а с 1930 г. продолжила существовать (и развиваться) как кафедра созданного в том году Биологического факультета. Но биологов, способных написать об этой интересной истории и о кафедре периода 1930–70-х годов в 2005 г. не нашлось.

Страна накануне подъёма в науке

Вторая половина пятидесятых годов XX в. стала переломной для многих областей жизни в Советском Союзе. Наша страна, как и вся Европа, в основном восстановилась после ужасающей, разрушительной Мировой войны. Улучшились условия жизни, изменилась социально-политическая обстановка в СССР. В самостоятельную жизнь вступило новое поколение, поколение тех, кто родился в тридцатые годы, испытал в детстве горечь войны и стремился ко всему новому и жизнерадостному. Не стало диктатора Сталина и его главных опричников. Началось то время, которое вскоре, по названию повести И. Эренбурга, назвали «Оттепелью». Сначала появилась повесть Дудинцева «Не хлебом единым», потом – рассказы А. И. Солженицына, песни Б. Окуджавы, М. Анчарова, А. Галича, В. Высоцкого.

Оттепель отчётливее всего ощущалась в столице. Начались московские международные кинофестивали, международный конкурс им. П. И. Чайковского, на экранах кинотеатров появлялись зарубежные (как правило, хорошие) кинофильмы, в домах и на «неофициальных» площадках звучал джаз, а мода на рок-н-рол сменялась модой на твист. В 1957 г. В Москве состоялся Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Дозированный ручеёк иностранцев, посещавших Москву с культурными, научными, изредка – туристическими и личными (семейного характера) целями стал постоянным.

Началась оттепель и в науке. Почти сошла «на нет» борьба с «космополитизмом», провозглашенная в 1946 г. Потеплело и в многострадальной биологии, но только в Ленинграде и в Москве, да ещё в Новосибирске, где народилось чудо – Академгородок во главе со здравомыслящими академиками, переехавшими из Москвы и Ленинграда. Остальная провинция оставалась «в чёрном теле». Там продолжали господствовать лысенковцы. Впрочем, и московская наука оставалась разнородной: лысенковцы господствовали даже на Биологопочвенном факультете Московского университета. Ленинградский университет оказался более прогрессивным. В ЛГУ преподавание «классической» генетики возобновилось в 1957 г. В том же году в Ленинграде был открыт прогрессивный академический Институт цитологии АН СССР во главе С Д. Н. Насоновым, борцом против маразматической «теории» О. Б. Лепешинской о перманентном самозарождении жизни из… грязи.

Прогрессивные московские биологи как рыба об весенний лёд бились с ЦК КПСС, пытаясь ниспровергнуть могучего Т. Д. Лысенко. Известный с довоенных времен генетик В. П. Эфроимсон, освобождённый из ГУЛАГа, написал обширное письмо в ЦК КПСС, а затем ранее неизвестный биолог Ж. А. Медведев послал туда же ещё более объёмистый (не менее 300 стр.) опус о вреде, нанесённом стране лысенкоизмом. Физик, академик А. Д. Сахаров, пользуясь служебными каналами, разослал этот опус под грифом «секретно» по всей системе Средмаша-Главатома, т. е. тысячам физиков, химиков, биологов, геологов, инженеров и других специалистов и администраторов, работавших в «почтовых ящиках». В этих «письмах» Эфроимсона, Медведева, да ещё в отдельном письме в ЦК, получившим по числу подписей под ним название «Письма трёхсот», учёными, членами Академий наук и профессорами вузов перечислялись и растолковывались многочисленные доказательства вреда, нанесённого сельскому хозяйству, биологической науке и образованию постановлениями пресловутой сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Кому это растолковывалось? – Сотрудникам Отдела науки ЦК КПСС, которые максимально, что могли сделать – подать резюме этих писем «наверх», в секретариат ЦК, где их прочли бы другие аппаратчики и доложили бы (с каким оттенком?) секретарям ЦК, а те? А те «смотрели в рот» Первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущёву, который любил Т. Д. Лысенко, как «народного» академика, развивавшего понятные ему, Хрущёву, взгляды. И это продолжалось до осени 1964 г., когда Н. С. Хрущёв, наконец, сам надоел партийной элите и был снят с поста «Первого секретаря», …но ЦК КПСС учредил пост «Генерального секретаря»: «Приди, Княже, правити нами!»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: