Михаил Тюрин - О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба

- Название:О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448573767

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Тюрин - О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба краткое содержание

О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Без всякого сомнения, нормы довольствия для курсантов были вполне достаточными для того, чтобы не только компенсировать расходы энергии на большую физическую нагрузку, но и обеспечивать рост молодого организма. Я, например, к концу первого курса поправился аж на восемь килограммов. Такой же «прирост» получили и многие другие курсанты. И это в тех условиях, когда часть мясных и рыбных продуктов разворовывалась поварами и другими работниками, имеющими отношение к столовой. Будучи, уже на третьем курсе, дежурным по столовой соприкоснулся с этой реальной действительностью воочию. Но это я такой «бдительный», а сколько дежурных несут службу, не замечая всяких ухищрений расхитителей. Думаю, что немало.

Однако должен сознаться, что не единой столовой мы жили. В меру своих финансовых возможностей посещали и буфет, находившийся в клубе училища. Стандартным набором для нас была сайка или половина батона с бутылкой кефира или молока. В те годы продукты были натуральными, а потому вкусными и питательными. Но на посещение буфета каждый день нашего денежного довольствия не хватало. На первом курсе мы получали по 75 рублей в месяц, на втором – 100 рублей, на третьем – 150 рублей. Сержанты получали на 25 рублей больше. Из этих сумм приобретались туалетные принадлежности, сапожный крем, белый материал на подворотнички, канцелярские принадлежности и другие необходимые для жизни вещи. Походы в увольнение также требовали определённых расходов. У меня никаких поступлений больше не было, тем не менее, я умудрялся, хотя и редко, посылать любимой девушке Татьяне небольшие подарочки (книгу, косынку и т.п.). Правда, был у меня один раз доход в 50 рублей в качестве гонорара за заметку, написанную в областную газету. Эти деньги с друзьями оставил в буфете – была коллективная радость. Жаль, но только однажды.

На первом и втором курсах распорядком дня предусматривался так называемый «мёртвый час» – 40-минутный послеобеденный отдых в постели, что способствовало укреплению здоровья и обеспечению активного образа жизни. На третьем курсе такая «детская» поблажка была отменена.

Культурные мероприятия включали не только просмотр кинофильмов в воскресный день (единственный в те годы выходной, когда распорядком предусматривался подъём на час позже), но и целый ряд других мероприятий.

Непосредственные начальники, друзья и однокашники

Старшиной нашей роты был старшина сверхсрочной службы Анатолий Леонтьевич Цыба, поступивший в училище после четырёх лет службы в войсках. Требовательный, с поставленным командирским голосом, по произношению команд почти копировавший командира роты. Учиться ему было труднее, чем нам, только что окончившим школу. Но Толя упорно занимался, окончил училище, женился на училищной преподавательнице немецкого языка и снова пошёл служить в войска. Нормальный был мужик, зря не ругался. Потому и остался в памяти.

Кстати, было у нас в роте ещё несколько человек, прослуживших в войсках по одному, два года и решивших связать свою жизнь с кадровой службой в Вооружённых силах. Среди них запомнился младший сержант Башуров, небольшого роста, отличный лыжник, приятный в общении человек.

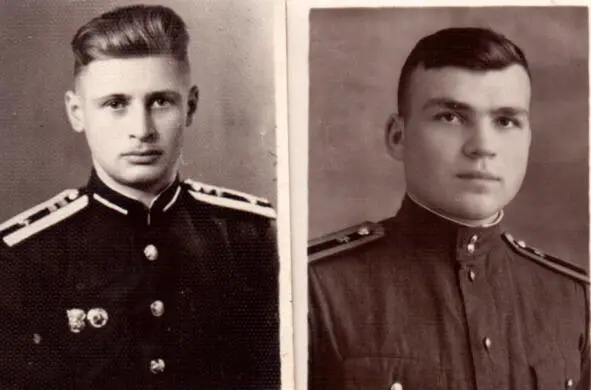

Командиром отделения у меня стал младший сержант Эдуард Кузнецов, а заместителем командира взвода – сержант Георгий Монченко. С Эдиком у нас с первых дней ещё палаточной жизни установились дружеские отношения, продолжавшиеся и после окончания училища вплоть до моего поступления в академию. Был он родом из Ленинграда, небольшого роста, плотного спортивного телосложения, подвижный, общительный, любивший шутку, развитый, как многие в те годы питерцы – так они себя называли. Отца у него тоже не было. Мать Ванда Карловна Бржезовская жила в Ленинграде, занимая одну комнатку в коммунальной квартире. Иногда в пылу дружеских споров называл Эдика «шляхтичем», на что он обижался, правда, ненадолго. Мать его часто баловала посылками с разными питерскими деликатесами и не было ни одного случая, чтобы вскрытие и «дегустация» содержимого посылки происходили без меня. В частности, и средством от потливости ног для уменьшения грибковых проявлений обеспечивала нас его мама. Всем, что у нас было, старались делиться по-честному между собой.

На снимке слева Э. Кузнецов, справа – В. Пашковский

На третьем курсе наш взвод перевели в 5-ю выпускную роту. Эдик был назначен заместителем командира взвода, я – командиром отделения, а Жора Монченко – старшиной роты. Жора был из Брянска (родители жили в частном доме недалеко от центра города), был женат, имел уже дочку. Жена его жила вместе со своими родителями тоже в частном доме в Брянске-2. Познакомился он со своей Машей в Брянском аэроклубе, где они совершили по несколько десятков прыжков с парашютом. Жора увлечённо занимался радиолюбительством и уже на третьем курсе соорудил двухдиапазонный радиоприёмник. Старший брат его Николай работал водителем в обкоме партии, на ЗИМе возил первого секретаря. Я бы Колю и не знал, если бы не один совсем нерядовой случай, когда он с разрешения своего важного начальника встретил нас на вокзале Брянск-2, приехавших в свой первый отпуск. В те годы на автомобилях первых лиц области не было ни «мигалок», ни «крякалок», как это принято в наше время. На крыше ЗИМа ближе к лобовому стеклу был маленький фонарик белого света и всё, больше ничего кроме номеров не было. И вот, усевшись вдвоём с Жорой на заднее сиденье, Коля повёз нас в дом родителей. Проезжая перекрёстки мы видели, как милиционеры брали «под козырёк», поднимали жезл, пропуская нашу машину. Нас это так забавляло, что мы хоть и «ржали» над собой и служивыми снаружи, но невольно приподнимали свои «важные» головы в военных фуражках, приближая их к окнам – кто там снаружи рассмотрит пассажиров внутри автомобиля. Важными мы себя может и не почувствовали, но трепет перед машиной с маячком и обкомовскими номерами увидели воочию. Вот как бывает.

1954 год. Первокурсники. В первом ряду слева направо: Л. Корбан, А. Башуров, М. Тюрин, во втором ряду: В. Гулаков, Э. Кузнецов

И теперь немного о «контингенте» будущих офицеров на примере нашей роты. Ребята приехали из многих областей Европейской части Советского Союза: из Волгограда В. Штоков и В. Перов, из Гусь-Хрустального – Ю. Бугров, из Брянской области – Г. Монченко, В. Пашковский, В. Зебницкий, В. Марченков, из Москвы – А. Дядюнов, Ю. Лизунов, из Рязанской области – П. Осенёв, И. Червяков, из Ленинграда – В. Гулаков, Э. Кузнецов, из солнечной Армении (из самого Еревана) – Л. Порошин. Но больше всего было ребят из белорусских деревень: Л. Корбан, Ф. Довнер, И. Шукан, А. Шренк и другие, многие из которых паровоз увидели впервые, когда ехали поступать в училище, а об электричестве понятия у них были примитивные, книжные. Конечно, я называю здесь только некоторые, наиболее запомнившиеся фамилии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: