Михаил Тюрин - О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба

- Название:О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448573767

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Тюрин - О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба краткое содержание

О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вопрос создания семьи был актуален ещё и потому, что молодые лейтенанты назначались в радиолокационные подразделения, располагавшиеся в 100—150 км от штабов батальонов, полков, бригад, а, следовательно, и от цивилизации. Жить в лесной или степной глуши без театров, клубов, телевизоров (они только начали появляться), даже без магазинов с предметами первой необходимости, да и к тому же в примитивных бытовых условиях, видя ежедневно одних и тех же 25—30 человек солдат и офицеров, смогла бы не всякая девушка, тем боле вкусившая «прелестей» городской жизни. А информацией о нашей предстоящей службе мы располагали достаточной.

Наше первое увольнение в город. Курс молодого бойца, продолжавшийся три месяца, пройден, и мы получили возможность посещать городские достопримечательности. Но смотреть было нечего – город ещё не восстановился после войны, что видно на снимке. Ну а мы, естественно радовались появившейся относительной свободе, что и демонстрируют наши питерцы Гулаков и Кузнецов, распахнув шинели. Я же (на снимке слева) и Лёня Корбан продолжаем соблюдать, как учили, форму одежды. Мы скромные сельские ребята – таких вольностей позволить себе пока не могли

«Мы люди искусства, а вы солдафоны, ничего не понимаете в прекрасном…», – так одному из наших курсантов заявили студентки Гомельского культпросветучилища. Эта уничижительная оценка нашего стремления вырасти культурными, образованными и порядочными людьми около года периодически всплывала в наших курсантских коллективах и вызывала крайне отрицательную реакцию к этим, так называемым «людям искусства». С ними нам явно было не по пути.

Тем не менее, нас не пугали предстоящие «тяготы и лишения». Я даже посещал одно время кружок бальных танцев. Правда, танцор из меня не получился, но все эти падекатры, падеспани, падеграсы и др. знакомые мне ещё по танцулькам в нашем селе, запомнил и, как видно, надолго.

В училище приветствовалось посещение курсантами областного театра, городских кинотеатров, всевозможных выставок (к сожалению, редких). В клубе училища иногда бывали гастролирующие по округе представители эстрадного жанра, всякие жонглёры-гипнотизёры. Правда, заметных личностей было мало. Питерские ребята однажды уговорили (на втором курсе) поехать на концерт их молодой знаменитости Эдиты Пьехи, так что хоть что-то осталось в памяти. А так была одна серость, не оставившая заметного следа.

Первый раз, надо же было тому случиться ещё на первом курсе, я оказался в театре на постановке балета «Лебединое озеро». Первый раз в жизни зрел действо, понятия о котором ни в теории, ни на практике не имел. Это приобщение к балету надолго оттолкнуло меня от этого вида искусства. Выступавшая Ленинградская труппа (не могу судить об их профессионализме) прыгала и бегала по сцене под аккомпанемент магнитофона или пластинки и меня это так укачало, что я легонько и всхрапнул. Спасибо друзьям, разбудили. Так что от первого в моей жизни посещения театра и балета остались в памяти больше удобные кресла с красной обивкой, чем порхающие маленькие лебеди.

Художественная самодеятельность (ротная, батальонная, училищная) всегда была желанной, так как среди исполнителей были курсанты, имевшие музыкальное, даже цирковое образование, хорошие вокальные данные, умевшие прекрасно держаться на сцене при изображении той или иной зарисовки. Училищные библиотеки художественной и технической литературы всегда были заполнены курсантами, конечно, большей часть в выходной день – воскресенье. Все, кто хотел получить помимо учебной программы дополнительные знания, находили к тому возможности. Я в том числе.

Немного об училище, учебном процессе и преподавателях

Гомельское радиотехническое училище воздушного наблюдения, оповещения и связи Войск Противовоздушной Обороны страны (ГРТУ ВНОС войск ПВО) готовило специалистов по радиолокационному оборудованию, радиотехнической разведке, радиоэлектронной борьбе, средствам связи и по некоторым радиотехническим вопросам специального назначения. В соответствии с утверждённой специализацией подготовки весь курсантский состав был сведен в четыре батальона по три роты в каждом (по годам обучения). Обеспечение учебного процесса и хозяйственной деятельности возлагалось на батальон обеспечения с соответствующей техникой и оснасткой, тыловые подразделения и службы.

Размещалось училище на западной окраине города, в районе, называемом Лещинец, сразу же за домами частного сектора. В 1958 году, будучи в отпуске, я посетил училище, которое уже готовилось к переезду в город Красноярск. Переезд состоялся в следующем году с преобразованием училища в высшее.

С южной стороны училище выходило на мощёное булыжником шоссе Гомель-Речица, нашу «любимую» трассу по десятикилометровым марш-броскам с полной выкладкой в любую погоду и практически в течение всего срока обучения.

Марш-бросок

На снимке запечатлён момент, когда наш взвод уже «вбежал» на территорию училища. В этом виде обучения я никогда не был первым – вот и здесь прочно обосновался в центре толпы. Строй, как правило, сохранялся лишь первые километры пути.

Машин на шоссе было очень мало, так что мы друг другу помешать не могли, но начертыхались вдоволь на частых выбоинах на всю оставшуюся жизнь – при нас шоссе ни разу не ремонтировалось. Марш-броски проводились, как правило, сразу же после подъёма, чтобы успеть к завтраку, чаще всего повзводно во главе с командиром взвода и реже – поротно во главе с командиром роты. Так что командиры ротного звена поддерживали постоянно свою физическую форму – при регулярных таких пробежках не располнеешь.

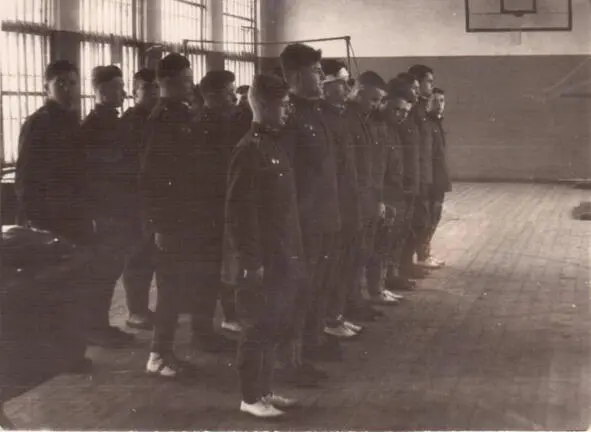

Наш взвод в спортивном зале училища. Я в первом ряду второй слева, первый – Э. Кузнецов

Через южный же КПП вела дорога на реку Сож, где училище располагало учебно-материальной базой для проведения занятий на воде, кроссовой подготовки и где была оборудована примитивная пристань для барж, гружёных дровами. На разгрузке барж мы тоже «крепли» физически, по крайней мере, так думали. Сооружённая в небольшом заливчике вышка позволяла совершать прыжки в воду с одно-, трёх- и пятиметровой высоты. Что касается меня, то с трёхметровой вышки прыгал только «солдатиком» и, честно говоря, прыгать вниз головой боялся. Да и не один я был такой «боягуз». А вот с метровой высоты прыгали в воду в одежде и полном снаряжении (скатка через плечо, карабин в руках). Эта «купель» памятна и до сих пор и невольно вспоминаются слова А. Т. Твардовского как «люди тёплые, живые все на дно, на дно, на дно…». Те, кто проходил это испытание, знают, что выплыть, будучи отягчённым одеждой и оружием, дано не каждому.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: