Юрий Зобнин - Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния

- Название:Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03072-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Зобнин - Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния краткое содержание

Творчество великого русского писателя и мыслителя Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865–1941) является яркой страницей в мировой культуре XX столетия. В советский период его книги были недоступны для отечественного читателя. «Возвращение» Мережковского на родину совпало с драматическими процессами новейшей российской истории, понять сущность которых помогают произведения писателя, обладавшего удивительным даром исторического провидения. Книга Ю. В. Зобнина восстанавливает историю этой необыкновенной жизни по многочисленным документальным и художественным свидетельствам, противопоставляя многочисленным мифам, возникшим вокруг фигуры писателя, историческую фактологию. В книге использованы архивные материалы, малоизвестные издания, а также периодика серебряного века и русского зарубежья.

Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

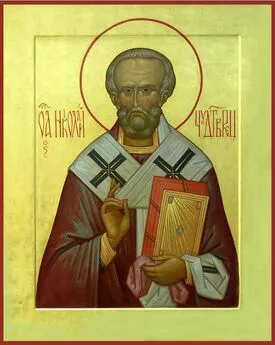

Место упокоения Дмитрия Сергеевича Мережковского и Зинаиды Николаевны Гиппиус на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Франция

Примечания

1

Данное стихотворение, как и стихи «На смерть Достоевского», взято из рукописного сборника Д. С. Мережковского «Юношеские стихотворения» (РО ИРЛИ).

2

Сюжет повести таков: человеку XIX столетия снится, будто он тонет, почти теряет сознание, но нахлынувшая волна выбрасывает его на берег у одного из островов Тихого океана из группы Таити. На этом острове обитают люди XXVII века, среди которых герой проводит два дня. Островитяне, хоть и сохранившие пол, мало похожи на современных людей, ибо делятся на три качественно разнородные группы: «покровителей», «друзей» и «рабов». Покровители единственные из «людей XXVII века» сохранили способность к волевой, сознательной деятельности и управляют всем общежитием. «Рабы» предназначены к физическому труду, причем этот труд осуществляется ими инстинктивно, без тягости, как пчелами и муравьями. Фабрик и заводов в этом «земном раю» мало, так как люди в тропическом климате нуждаются в немногом. Основной же массе населения «райского острова» – друзьям – остается наслаждаться «счастьем», проводя жизнь в бесконечных играх и наслаждениях. «Это куст, весь покрытый красивыми, пахучими цветами, с ярко раскрашенными бабочками, порхающими с цветка на цветок, с весело поющими птичками, вьющими свои гнезда в его ветвях, весь полный жизни и оживления, весь залитый лучами солнца», – пишет К. С. Мережковский, передавая впечатления героя от жизни среди «друзей». Старости и болезней они не знают: когда им исполняется 35–40 лет, «покровители» дают им особый напиток – «нектар», – погружающий их в сладкий сон, во время которого они умирают. Смерть их держится «покровителями» в секрете: на вопросы «друзей», куда делись их товарищи, следует ответ, что они уехали путешествовать. Смысл бытия «острова блаженных» поясняет герою один из «покровителей», Эзрар, указывая на исторически неизбежную трансформацию человечества: «…Мысль, счастье и труд – это три такие элемента, которые не соединимы в одном лице, несовместимы друг с другом, как несовместимы огонь, вода и воздух, и только тогда, когда каждый из них выделился в нечто обособленное и олицетворился, один – в покровителях, другой – в друзьях, третий – в рабах, стало возможным появление на земле и самого счастья в чистом его виде. Насильственно соединенные, они, как огонь, вода и воздух, могли произвести только хаос…»

3

Здесь и далее слова в цитатах выделены автором настоящей книги, кроме специально оговоренных случаев.

4

Эпифания (греч. являться, показываться) – ощутимое проявление некоей силы, прежде всего Божественной. – Прим. ред.

5

Здесь – юношеское стихотворение. – Прим. ред.

6

Н. К. Михайловский (1842–1904) происходил из мелкопоместных дворян Калужской губернии. Учился он в Костромской гимназии, завершив которую, поступил в Петербургский институт корпуса горных инженеров, однако в 1863 году вынужден был уйти из института до окончания курса, поскольку был замешан в «беспорядках». Во время обучения в институте он увлекся идеями Ч. Дарвина, Л. Бюхнера, Л. Фейербаха, Ш. Фурье и, оказавшись вне стен учебного заведения, решил дебютировать в столичной периодике в качестве либерального публициста, благо эпоха великих реформ Александра II давала широкие возможности для деятельности на поприще «общественного служения». Первые годы работы Михайловского-журналиста были весьма тяжелыми: несмотря на кстати полученное небольшое наследство, он был вынужден работать корректором в типографии, ведя жизнь «литературной богемы». Первые его статьи появились в начале 1860-х годов во второстепенных изданиях (журналы «Рассвет», «Русь», «Якорь», газета «Современное слово»), в 1865–1867 годах он сотрудничал в журнале «Книжный вестник», который закрылся из-за недостатка подписчиков. И только в 1868 году, став сотрудником «Отечественных записок», Михайловский становится, по его собственным словам, «настоящим журналистом». Однако столь долгая «школа журнальной жизни» сослужила Михайловскому хорошую службу: он выработал способность «работать» с различной читательской аудиторией, находя доступные и увлекательные формы повествования для очень сложных проблем современной политики, экономики, культуры. Можно сказать, что Михайловский одним из первых в отечественной словесности XIX века в совершенстве овладел жанром «эссе» (Мережковский – первый великий русский «эссеист» – многим обязан Михайловскому в работе над овладением «тайнами жанра»). Первые статьи Михайловского в «Отечественных записках» (и, в особенности, его программная статья 1869 года «Что такое прогресс?») имели шумный успех, и с 1872 года он уже ведет постоянные обзорные циклы (становится «колумнистом», говоря современным языком) в «Отечественных записках»: «Литературные и журнальные заметки» (1872–1874), «Из дневника и переписки Ивана Непомнящего» (1874–1875), «Записки профана» (1875–1877), «Письма о правде и неправде» (1877–1878). В 1877 году, тридцати пяти лет от роду, он становится одним из трех «соредакторов» «Отечественных записок», заменив на этом посту скончавшегося Некрасова (!). Михайловский показал себя, помимо прочего, и как чуткий литературовед, впервые заговоривший об особой «философии» русской литературы, содержащейся прежде всего в творчестве Л. Толстого (статья «Десница и шуйца гр. Толстого») и Достоевского (статья «Жестокий талант»). Трактат Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» – непосредственное «продолжение темы», заявленной Михайловским. Михайловский же первым начал борьбу против «эстетического нигилизма» в демократической критике, который насаждали Писарев и его последователи (отношение Писарева к Пушкину – «Сапоги выше Пушкина!» – Михайловский назвал вандализмом, столь же бессмысленным, как разрушение Вандомской колонны во время событий Парижской коммуны в 1871 году). «Эстетизм» Мережковского, проявившийся в «Вечных спутниках», был сформирован, как и у многих представителей его поколения, именно статьями Михайловского. Наконец, в статьях «Борьба за индивидуальность», «Герои и толпа» Михайловский выступал с утверждением индивидуалистических ценностей, предвосхитивших «русское ницшеанство» серебряного века, которому Мережковский отдал обильную дань в романах «первой трилогии».

Личные отношения Михайловского с писателями-«декадентами» 1890-х годов, лидеры которых считали себя его учениками, складывались непросто. Это было, в частности, обусловлено тем, что в последний период жизни Николай Константинович был гораздо более «политизирован» в своем творчестве, нежели во времена расцвета своего таланта, и, в качестве одного из общественно-политических лидеров отечественной интеллигенции, судил о всех явлениях культурной жизни страны с «партийной» позиции (хотя ни в какой «партии» сам формально не состоял). В царствование Александра III он дважды подвергался административной ссылке за антиправительственную деятельность. «Либеральное народничество» Михайловского непосредственно предвосхищало программные положения «социалистов-революционеров», хотя, как и в литературе, здесь Михайловский всегда отвергал радикализм своих «наследников». Известна его критика «русского марксизма». Против Михайловского направлена ранняя книга Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» (1894). До революции 1905 года Михайловский не дожил, уйдя из жизни с незапятнанной репутацией «честного русского либерала».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: