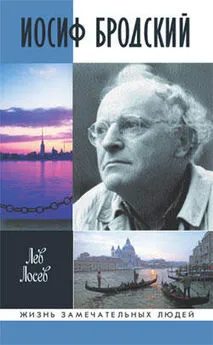

Лев Лосев - Иосиф Бродский

- Название:Иосиф Бродский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02951-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Лосев - Иосиф Бродский краткое содержание

Жизнь выдающегося поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского (1940–1996) полна драматических поворотов. На его долю выпали годы бедности и непризнания, ссылка, эмиграция и громкая всемирная слава. При этом он сам, «русский поэт и американский гражданин», всегда считал главным для себя творчество, стоящее вне государственных границ. Это неразрывное единство жизни и творчества отражено в биографии Бродского, написанной его давним знакомым, известным поэтом и филологом Львом Лосевым. Подробно освещая жизненный путь своего героя, автор уделяет не меньшее внимание анализу его произведений, влиянию на него других поэтов и литературных школ, его мировоззрению и политическим взглядам. В изложении Лосева, свободном от полемических перекосов и сплетен, Бродский предстает наследником великой русской поэзии, которому удалось «привить классическую розу к советскому дичку». Книга, выходящая в год десятилетия смерти Бродского, – прекрасный подарок поклонникам поэта и всем, кто интересуется русской словесностью XX века.

Иосиф Бродский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Труды и дни. С. 239.

3

Там же. С. 240.

4

Попытки научного описания феномена гениальности неоднократно имели место в психиатрии, психологии и генетике в течение последних двух столетий. Гениальность связывалась то с психической аномалией (Ломброзо, Нордау), то с физическими характеристиками (Кречмер), то с удачной комбинацией генов (Кольцов) и проч. (см. Kretschmer Е. The psychology of men of genius. N.Y.: Harcourt, 1931; Genius: The History of an Idea, ed. Penelope Murray. N.Y.: Blackwell, 1989; Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев: Выща школа, 1989; в русской научной мысли – Sirotkina I. Diagnosing Literary Genius: A Cultural History of Psychiatry in Russia, 1880–1930. Baltimore – London: Johns Hopkins University Press, 2002).

5

Цветаева М. И. Об искусстве. М.: Искусство, 1991. С. 85–86.

6

Там же. С. 74.

7

Аверинцев С. С. Опыт петербургской интеллигенции в советские годы – по личным впечатлениям // Новый мир. 2004. № 6. С. 122–123.

8

Patera 2002. Vol. 1. P. 4. Сведения о словаре Ахматовой также предоставлены Татьяной Патера.

9

См. Шерр 2002.

10

Строка из стихотворения «Памяти У. Б. Йетса». О том, какую роль сыграло это стихотворение в формировании мировоззрения Бродского, см. в главе V данной книги. Оден не раз повторял свое нигилистическое утверждение в статьях сороковых годов: «Искусство – продукт истории, ее следствие, а не причина. В отличие от других продуктов, например, технических изобретений, произведение искусства не возвращается в историю, чтобы активно на нее воздействовать. <...> Ошибочно мнение, что что-либо когда-либо происходило благодаря искусству». И снова, в неоконченном автобиографическом сочинении: «Толстой, который, поняв, что искусство ничего не делает (см. другие возможные переводы „makes nothing happen“ выше. – Л. Л.), бросил искусство, заслуживает куда большего уважения, чем какой-нибудь критик-марксист, изобретающий хитроумные резоны, чтобы великих художников прошлого приняли в Государственный Пантеон» (цит. по: Fuller J. W. Н. Auden: A Commentary. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998. P. 288). Фраза из стихотворения Одена «Poetry makes nothing happen» является возражением на утверждение Йетса, что его пьеса «Кэтлин ни Хулиэн» будто бы послужила толчком к революционному движению в Ирландии.

11

LTO. Р. 382.

12

Там же.

13

См. Интервью 2000 С. 660.

14

СИБ-2. Т. 5. С. 7. Перевод поправлен.

15

Подробнее всего эта точка зрения изложена в разговоре с Дэвидом Бетеа (Интервью 2000. С. 537–538). Высказывания Бродского на тему независимости искусства от условий существования близко напоминают то, что В. Б. Шкловский провозглашал в 1919 году в статье «"Улла, улла", марсиане!»: «Все авторы (с которыми Шкловский полемизирует. – Л. Л.) считают, что искусство есть одна из функций жизни. Получается так: положим, факты жизни будут рядом чисел, тогда явления в искусстве будут идти как логарифмы этих чисел. Но мы, футуристы, ведь вошли с новым знаменем: «Новая форма – рождает новое содержание». Ведь мы раскрепостили искусство от быта, который играет в творчестве лишь роль при заполнении форм и может быть даже изгнан совсем... Искусство всегда вольно от жизни и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города» (Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990. С. 78–79). Бродский был хорошо знаком и с манифестом Шкловского, и с гневной на него реакцией идеологического официоза. Он, однако, не принимал философии искусства, питавшей теории русского формализма. Спор со мной о формализме он подытожил кратко: «Искусство не прием».

16

Бродский пишет об этом в неопубликованном мемуарном отрывке: «Я несколько раз расспрашивал мать и отца об этом дне, но они ничего толком не сказали. Я знаю только, что родился где-то на Выборгской стороне, в клинике профессора Тура. Мать говорила, что ею занимался сам профессор. Этот „профессор Тур“ и его одобрительные отзывы обо мне не оставляли меня всю жизнь» (РНБ. Ед. хр. 63. Л. 181). А. Ф. Тур (1894–1974) – известнейший русский врач-педиатр.

17

Ул. Рылеева, д. 2/6, кв. 10, на третьем этаже (нумерация квартир была позднее изменена; РНБ. Ед. хр. 63. Л. 184). В другом месте Бродский говорит, что в дом Мурузи (Литейный, № 24/27, на углу Пестеля (Пантелеймоновской), кв. 28) семья переехала в 1952 г. (Интервью 2000. С. 413). В статье Д. Новикова «Об экономии мрамора. К литературной истории дома Мурузи» (Аврора. 1989. № 6) дана дата 1955 г. Более поздние даты, видимо, правильны, так как в 1954 и 1955 гг. Иосиф учился в школах Кировского района, поскольку у отца сохранялась прописка на углу Газа и Обводного, то есть, вероятно, еще до обмена комнат отца и матери на две комнаты вместе в доме Мурузи.

18

По брошюре А. Кобака, Л. Лурье «Дом Мурузи» (Л.: Товарищество «Свеча», 1990).

19

РНБ. Ед. хр. 63. Л. 190.

20

Бродский ошибочно полагал, что это трофеи Крымской войны (см. «Полторы комнаты». Гл. 34).

21

Бродский И. Полторы комнаты (перевод Д. Чекалова; СИБ-2. Т. V. С. 346).

22

Зеркальность у Бродского – это главное свойство океана и рек, отражающих Время («Набережная неисцелимых»). Петербург – зеркало Европы, а не «окно в Европу» («Путеводитель по переименованному городу»). Он также город-Нарцисс, заглядевшийся на свое отражение (там же и «Полдень в комнате», У). Зеркало – граница жизни и смерти: «в конце пути / зеркало, чтоб войти» («Торс», ЧP). Будущее (и прошлое): «В будущем, суть в амальгаме, суть / в отраженном вчера...» («Полдень в комнате», У). Зеркало – это я сам: «Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме...» («Колыбельная Трескового мыса», ЧP), «...твои черты, как безумное зеркало, повторяя...» («Ниоткуда с любовью надцатого мартобря...», ЧP), «Мы не умрем, когда час придет! / Но посредством ногтя / с амальгамы нас соскребет / какое-нибудь дитя» («Полдень в комнате», У). Есть и другие вариации этого мотива.

23

Из стихотворения Бенедикта Лившица «Дни творения» (1914).

24

СИБ-2. Т. V. С. 323.

25

Сведения по истории дома Мурузи приводятся в брошюре К. 3. Куферштейна, К. М. Борисова, О. Е. Рубинчик «Улица Пестеля. Пантелеймоновская» (Л.: Товарищество «Свеча», 1991).

26

СИБ-2. Т. V. С. 319.

27

«Петербургский роман». Гл. 27 (СИБ-2. Т. I. С. 65).

28

Там же.

29

Шульц 2000. С. 77.

30

В кн.: Гумилев Н. С. Собрание сочинений. Т. 4. Вашингтон: Издательство книжного магазина Victor Kamkin, Inc. С. XXXV – XXXVI.

31

СИБ-2. Т. VC. 318.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: