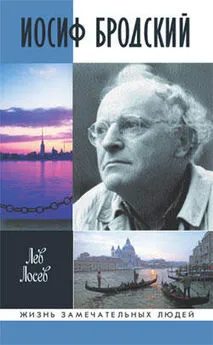

Лев Лосев - Иосиф Бродский

- Название:Иосиф Бродский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02951-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Лосев - Иосиф Бродский краткое содержание

Жизнь выдающегося поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского (1940–1996) полна драматических поворотов. На его долю выпали годы бедности и непризнания, ссылка, эмиграция и громкая всемирная слава. При этом он сам, «русский поэт и американский гражданин», всегда считал главным для себя творчество, стоящее вне государственных границ. Это неразрывное единство жизни и творчества отражено в биографии Бродского, написанной его давним знакомым, известным поэтом и филологом Львом Лосевым. Подробно освещая жизненный путь своего героя, автор уделяет не меньшее внимание анализу его произведений, влиянию на него других поэтов и литературных школ, его мировоззрению и политическим взглядам. В изложении Лосева, свободном от полемических перекосов и сплетен, Бродский предстает наследником великой русской поэзии, которому удалось «привить классическую розу к советскому дичку». Книга, выходящая в год десятилетия смерти Бродского, – прекрасный подарок поклонникам поэта и всем, кто интересуется русской словесностью XX века.

Иосиф Бродский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

32

РНБ. Ед. хр. 67. Л. 52.

33

СИБ-2. Т. V С. 344-345; СИБ-2. Т. VI. С. 322.

34

Насколько свободно она владела немецким, мы не знаем. В мемуарном очерке «Полторы комнаты» Бродский пишет о матери: «...всплескивает руками и восклицает: „Ach! Oh wunderbar!“ – по-немецки, на языке ее латвийского детства и нынешней службы переводчицей в лагере для военнопленных» (СИБ-2. Т. 5. С. 327). Из этого можно заключить, что немецкий был основным языком в семье матери. С другой стороны, в стихотворении-воспоминании о детстве «Благодарю великого Творца...», написанном в 1962 г., то есть когда образы родителей еще не подернулись ностальгической дымкой, Бродский не без мягкой иронии отзывался о материнском немецком: «За знание трехсот немецких слов / благодарю я собственную мать: / могла военнопленных понимать – / покуда я в избе орал „уа“, / в концлагере нашлось ей амплуа» (РНБ. Ед. хр. 59). Не исключено, что отсюда же полуидиш-полунемецкий волапюк в стихотворении «Два часа в резервуаре» (ОВП).

35

См. «Полторы комнаты». Гл. 26.

36

РНБ. Ед. хр. 63. Л. 192.

37

Там же. Л. 188.

38

Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М.: Московский рабочий, 1990. С. 90.

39

РНБ. Ед. хр. 63. Л. 187.

40

Там же. Лл. 188-189; см. также СИБ-2. Т. V. С. 17.

41

См. Интервью 2000 С. 179.

42

Там же. С. 180. Там же. С. 163: «(Отец) всегда считал меня бездельником, лоботрясом. Он был достаточно строг, каким и должен быть отец. Замечательный человек».

43

В переводе Н. Фельдман: «У меня нет совести. У меня есть только нервы»; Акутагава Рюноскэ. Новеллы. М.: Художественная литература, 1974. С. 539.

44

«Трофейное» (авторизованный перевод А. Сумеркина; СИБ-2. Т. VI. С. 12).

45

Из неоконченного стихотворения (1961?); РНБ. Ед. хр. 59. Л. 75.

46

Выставка трофейного немецкого оружия была открыта в том же помещении еще в 1943 г. и преобразована в музей в 1946 г. В 1949 г. в связи с репрессиями против ленинградского руководства и одновременной кампанией по уничтожению образа Ленинграда как «Северной столицы» музей был закрыт.

47

СИБ-2. Т. V С. 329.

48

«Меньше единицы» (перевод В. Голышева; СИБ-2. Т. V С. 8).

49

Например: «...до этого еврея настоящего империалиста в русской литературе не было!» (Бар-Селла 1982. С. 231).

50

СИБ-2. Т. V С. 329.

51

См. Волков 1998. С. 67. Интересны реминисценции из Сент-Экзюпери в стихотворении «Письмо генералу Z.» (КПЭ). Вероятно, форма стихотворения была подсказана Бродскому «Письмом генералу X.» Сент-Экзюпери. Проникнутое пафосом пацифизма и антитоталитаризма эссе «Письмо генералу X.» было написано в 1943 г. на военной базе в Северной Африке за два месяца до гибели и опубликовано посмертно. В России в шестидесятые годы оно имело хождение в самиздате в переводе М. К. Баранович; переводчиком Экзюпери был также знакомый Бродского писатель Рид Грачев (об истории русских «официальных» и самиздатских переводов Экзюпери см.: Кузьмин Д. Сент-Экзюпери в России // Книжное обозрение. 1993. № 44. С. 8–9). У Бродского «письмо генералу» иронически переосмысляется, оно написано в более иносказательном, символическом стиле. Особого внимания заслуживает сквозная топика карточной игры, начатая каламбуром – карты географические/игральные – в первой строке, она несет тему авантюризма, шулерства, расточительства. Возможным импульсом к возникновению в «Письме генералу Z.» мотива карт был рассказ вдовы Михаила Булгакова о встрече с Экзюпери на вечере у советника американского посольства в Москве 1 мая 1935 г.: «Француз – оказавшийся, кроме того, и летчиком – рассказывал про свои опасные полеты. Показывал необычайные фокусы с картами» (цит. по: Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М.: Книга, 1988. С. 567).

52

В обширной литературе по культурной семиотике Петербурга нередко говорится о театральности города. Ср.: «В 1920 году Мандельштам увидел Петербург как полу-Венецию, полу-театр» (Ахматова А. А. Сочинения. В 2 т.: Т. 2. М.: Художественная литература, 1986. С. 206) или «П(етербург) театрален. Город-сцена: центр, Невский проспект, набережные, стрелка Васильевского, Ростральные колонны – бутафорские маяки, никому не светившие. Петропавловская крепость, никого ни от кого не защищавшая...» (Тульчинский Г. Город-испытание. В кн.: Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры. Вып. 1. Метафизика Петербурга. СПб.: Эйдос, 1993. С. 153).

53

Исследователи творчества Кузмина пишут о его цикле «Александрийские песни»: «Античность в русском символизме и – шире – модернизме чрезвычайно широко использовалась не только как средство выявления аналогий с современностью (что тоже было очень распространено), но и как способ представить себе нынешнее время в качестве реального продолжения той мифологии, которая создана древними и, пройдя через века, трансформировалась в мифологию современности» (Богомолов Н. А., Мальмстад Дж. Э. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 105).

54

О петербургской эсхатологии наиболее подробно см.: Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст» русской литературы (Введение в тему). В кн.: Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 259-367.

55

«Константин Ватинов – совершенно феноменальный автор и настоящий, на мой взгляд, петербуржец. [...] Ткань произведений Вагинова – это такая старая, уже посыпавшаяся гардина, да? В текстах Вагинова меня особенно привлекает это ощущение как бы ненапряженного мускула. Это постоянно чувствуется и в его композиции, и в интонации» (Волков 1998. С. 289, 290).

56

СИБ-2. Т. 5. С. 47.

57

Исключения составляли специальные школы с преподаванием ряда предметов на иностранном языке, где преимущественно обучались дети номенклатурной элиты или людей со связями. Состоятельные родители могли платить за частные уроки языка или музыки.

58

СИБ-2. T.V. С. 19.

59

Интервью 2000. С. 123.

60

Школу полагалось посещать в районе проживания, но у отца сохранялась еще довоенная прописка в Кировском районе. Я благодарен В. В. Герасимову за подборку материалов о школьных годах Бродского (РНБ. Ед. хр. 2. Лл. 1-6).

61

Вагинов К. К. Козлиная песнь. М.: Современник, 1991. С. 112. Среди стихов Н. А. Заболоцкого, которыми он восхищался, Бродский особо выделял «Обводный канал» (1928) (см. Волков 1998. С. 288). Описанная Заболоцким «барахолка», рынок подержанных вещей, просуществовал на углу Лиговского проспекта и Обводного канала до середины пятидесятых годов. Хотя во времена Бродского гужевой траспорт уже был редок, в остальном картина напоминала описание Заболоцкого:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: