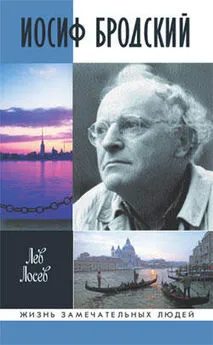

Лев Лосев - Иосиф Бродский

- Название:Иосиф Бродский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02951-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Лосев - Иосиф Бродский краткое содержание

Жизнь выдающегося поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского (1940–1996) полна драматических поворотов. На его долю выпали годы бедности и непризнания, ссылка, эмиграция и громкая всемирная слава. При этом он сам, «русский поэт и американский гражданин», всегда считал главным для себя творчество, стоящее вне государственных границ. Это неразрывное единство жизни и творчества отражено в биографии Бродского, написанной его давним знакомым, известным поэтом и филологом Львом Лосевым. Подробно освещая жизненный путь своего героя, автор уделяет не меньшее внимание анализу его произведений, влиянию на него других поэтов и литературных школ, его мировоззрению и политическим взглядам. В изложении Лосева, свободном от полемических перекосов и сплетен, Бродский предстает наследником великой русской поэзии, которому удалось «привить классическую розу к советскому дичку». Книга, выходящая в год десятилетия смерти Бродского, – прекрасный подарок поклонникам поэта и всем, кто интересуется русской словесностью XX века.

Иосиф Бродский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Горбунов и Горчаков» может служить развернутой иллюстрацией к учению Бахтина о диалогизме и в особенности о невозможности в художественном творчестве «безобъектного, одноголосого слова» [300], и период написания поэмы совпадает с началом бахтинского ренессанса в СССР. Однако вряд ли речь может идти о прямом влиянии. Я однажды спросил Бродского, читал ли он Бахтина, Бродский ответил: «Просматривал книгу о Достоевском, понравились цитаты» (из Достоевского). Прямого влияния Бахтина здесь нет, но витавшие в воздухе идеи диалогизма, в особенности о невозможности быть собой без живого общения с другими, в поэме отразились.

...чувствую, что я

тогда лишь есмь, когда есть собеседник! —

говорит Горчаков в восьмой главе [301].

Нельзя согласиться с мнением Карла Проффера, что «Горбунов и Горчаков» «представляет собой платоновский идеал диалога, диалог в самой своей сути, в добытийной чистоте... не прерываемые словесными отбросами поясняющих вставок, из этой дыры в космосе (как часто называют в поэме сумасшедший дом) два голоса говорят о вечном человеческом одиночестве и страдании» [302]. Платоновские диалоги условны. Они представляют собой главным образом монологи Сократа, а прочие участники лишь подают реплики, дающие Сократу возможность развивать свои рассуждения. Такие исключения, как миф о происхождении эроса, поведанный Аристофаном в «Пире», встречаются, но редко.

Наконец, читая поэму, нельзя не обратить внимания на то, что ее хронотоп связан с христианским календарем – это сумасшедший дом в период Великого поста (шутливые и серьезные упоминания поста и завершающего его праздника Пасхи регулярно появляются в тексте). Религиозный смысл Великого поста как «духовного странствия, цель которого – перенести нас из одного духовного состояния в другое» [303], заключен и в сюжете «Горбунова и Горчакова». Семь пар глав поэмы соответствуют семи неделям поста (ср. принципиально аналогичную композицию другого пасхального стихотворения, «Посвящается стулу» (У), где семь строф стихотворения соответствуют семи дням Страстной недели – от понедельника до воскресенья). Ключом ко всему тексту являются слова широкоизвестной (в частности, благодаря переложению Пушкина) великопостной молитвы святого Ефрема Сирина: «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». Обостряющаяся в покаянный великопостный период оппозиция плоти (предательской) и духа (ею предаваемого) обозначена и евангельскими аналогиями: Горбунов уподобляется обреченному на крестные муки Христу, а Горчаков – Иуде. В этом смысле диалогическая поэма Бродского напоминает средневековую мистерию. «Люблю и предаю тебя на муки», – заключительные слова Иуды – Горчакова в восьмой главе. В этом сакральном сюжете Предатель и Преданный связаны неразрывно: «Как странно Горбунову на кресте / рассчитывать внизу на Горчакова», – дивятся мучающие Горбунова доктора (глава девятая, строфа восьмая). В заключение следующей строфы голгофская аналогия усиливается. На предложение врачей: «Эй, Горбунов, желаете ли кофе?» (травестированная чаша с желчью и уксусом) – тот отвечает словами Христа: «Почто меня покинул!»

Еще один скрытый намек на аналогию со Спасителем заключен в названиях глав четвертой и девятой – «Горчаков и врачи» и «Горбунов и врачи» соответственно. Часто встречающийся в иконописи и западноевропейской религиозной живописи сюжет иллюстрирует стихи 46–47 главы 2 Евангелия от Луки: «Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его». В западной традиции мудрецы храма («учители» в русском тексте) именуются «докторами» [304]. Психиатры, допрашивающие Горбунова – Горчакова, напоминают гротескно-зловещих докторов, допрашивающих Христа на знаменитой картине Дюрера.

После 1964 года Бродский задумал «Горбунова и Горчакова» как попытку найти смысл в ужасающе абсурдном пережитом опыте [305]. Он открыл в нем религиозную парадигму. Психов, «наполеонов» и «чайников» в горбуновско-горчаковском дурдоме нет. Безумие в этом скорбном месте не патологическое состояние, а экзистенциальное несчастье – предательство близких, людская жестокость, собственная биологической уязвимость. Не устоять перед этим несчастьем – это и значит «лишиться разума», утратить себя как личность. Одиночество человека, сопротивляющегося несчастью, Бродский уподобляет одиночеству Христа на Голгофе. Есть в поэме и визионерский момент с параллелью из Ветхого Завета:

Постойте, вижу... человек... худой...

Вокруг – пустыня... Азия... взгляните:

Ползут пески татарскою ордой,

Пылает солнце... как его?.. в зените.

Он окружен враждебною средой...

Это написано не только по-русски, но и на символическом языке поэзии Бродского, где слова «пустыня», «Азия», «песок» значат больше, чем их словарные значения. Мы находим те же словообразы в «Исааке и Аврааме» и в стихотворении, давшем название книге, и в ряде других текстов.

Библейский Иосиф, о котором идет речь в этом отрывке, сумел выбраться из колодца, куда его сбросили братья, и добиться славы и почестей в чужой земле.

Отъезд из СССР

12 мая 1972 года Бродского вызвали в отдел виз и регистрации ленинградской милиции (ОВИР) [306].

«Я знал, что из ОВИРа гражданам просто так не звонят, и даже подумал, не оставил ли мне наследство какой-нибудь заграничный родственник. Я сказал, что освобожусь довольно поздно, часов в семь вечера, а они: пожалуйста, можно и в семь, будем ждать. Принял меня в ОВИРе полковник и любезно спросил, что у меня слышно. Все в порядке, отвечаю. Он говорит: вы получили приглашение в Израиль. Да, говорю, получил; не только в Израиль, но и в Италию, Англию, Чехословакию.

А почему бы вам не воспользоваться приглашением в Израиль, спрашивает полковник. Может, вы думали, что мы вас не пустим? Ну, думал, отвечаю, но не это главное. А что? – спрашивает полковник. Я не знаю, что стал бы там делать, отвечаю.

И тут тон разговора меняется. С любезного полицейского «вы» он переходит на «ты». Вот что я тебе скажу, Бродский. Ты сейчас заполнишь этот формуляр, напишешь заявление, а мы примем решение. А если я откажусь? – спрашиваю. Полковник на это: тогда для тебя наступят горячие денечки.

Я три раза сидел в тюрьме. Два раза в психушке... и всем, чему можно было научиться в этих университетах, овладел сполна. Хорошо, говорю. Где эти бумаги? <...> Это было в пятницу вечером. В понедельник снова звонок: прошу зайти и сдать паспорт. Потом началась торговля – когда выезд. Я не хотел ехать сразу же. А они на это: у тебя ведь нет уже паспорта» [307].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: