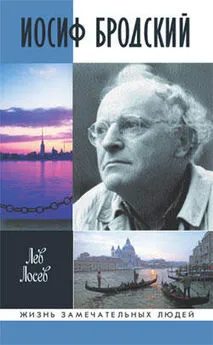

Лев Лосев - Иосиф Бродский

- Название:Иосиф Бродский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02951-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Лосев - Иосиф Бродский краткое содержание

Жизнь выдающегося поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского (1940–1996) полна драматических поворотов. На его долю выпали годы бедности и непризнания, ссылка, эмиграция и громкая всемирная слава. При этом он сам, «русский поэт и американский гражданин», всегда считал главным для себя творчество, стоящее вне государственных границ. Это неразрывное единство жизни и творчества отражено в биографии Бродского, написанной его давним знакомым, известным поэтом и филологом Львом Лосевым. Подробно освещая жизненный путь своего героя, автор уделяет не меньшее внимание анализу его произведений, влиянию на него других поэтов и литературных школ, его мировоззрению и политическим взглядам. В изложении Лосева, свободном от полемических перекосов и сплетен, Бродский предстает наследником великой русской поэзии, которому удалось «привить классическую розу к советскому дичку». Книга, выходящая в год десятилетия смерти Бродского, – прекрасный подарок поклонникам поэта и всем, кто интересуется русской словесностью XX века.

Иосиф Бродский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обычно процедура получения разрешения на выезд и оформления документов тянулась от трех-четырех месяцев до года и дольше. От звонка из ОВИРа до вылета Бродского в Вену прошло чуть более трех недель. Однако это была не специальная акция властей, направленная против Бродского, а мероприятие в рамках широкой программы действий.

Почти герметическая закупоренность Советского Союза стала давать трещины в конце шестидесятых годов. Некоторому количеству граждан начали разрешать отъезд из СССР для воссоединения с родственниками за границей. Приблизительно по одной тысяче евреев выехали из СССР в Израиль в 1968, 1969 и 1970 годах. Эта цифра подскочила до тринадцати тысяч в 1971 году и перевалила за тридцать две тысячи в 1972-м. Советский Союз вступал в пору тяжелого экономического кризиса, который и привел к его развалу два десятилетия спустя. В начале семидесятых годов у правительства Брежнева не было другого выхода, кроме облегчения гонки вооружений и улучшения экономических отношений с Западом. Советские стратегические ракеты и советские граждане, желающие эмигрировать, были фишками в этой геополитической игре. Резкий скачок в числе разрешений на выезд весной 1972 года объясняется просто – в Москве ожидали приезда президента США Ричарда Никсона [308]. Америка с ее сильным еврейским лобби всегда настаивала на облегчении условий эмиграции из Советского Союза, и вот Никсону выдавался аванс за будущие поставки зерна и политику «детанта».

У Бродского к этому времени имелся «вызов» – официально заверенное израильскими властями письмо от фиктивного родственника в Израиле с приглашением поселиться на земле предков. Многие советские граждане еврейского или полуеврейского происхождения обзавелись тогда с помощью знакомых иностранцев такими «вызовами» – на всякий случай. Бывало, «вызовы» приходили и безо всякой инициативы приглашаемого. Кажется, именно так было и с приглашением, полученным Бродским. Во всяком случае, воспользоваться этим приглашением он не собирался. В тот момент он все еще полагал, что обстоятельства переменятся и ему начнут позволять поездки за границу, как позволяли иногда не только писателям с особым официальным статусом – Аксенову, Вознесенскому, Евтушенко, – но даже и тем, кто, как ему казалось, не слишком отличался от него в глазах властей: ленинградскому поэту-авангардисту Виктору Соснора, например. В те времена даже официально эмигрировавший из СССР навсегда терял возможность вернуться, чтобы навестить близких. Пропаганда приравнивала эмигрантов к предателям. Бродский был слишком привязан – к родителям, сыну, друзьям, родному городу, слишком дорожил родной языковой средой, чтобы уезжать безвозвратно. У ленинградского КГБ были, однако, свои виды на старого клиента. Представился удобный случай избавиться от непредсказуемого поэта раз и навсегда. Бродскому не дали толком ни собраться, ни попрощаться. 4 июня 1972 года, через десять дней после своего 32-летия, Бродский вылетел из Ленинграда в Вену.

Глава VII

Нe-Философ

Мир глазами Бродского (вступление)

Стихи, собранные в «Остановке в пустыне» и «Конце прекрасной эпохи», представляют поэтическую модель мира, созданную зрелым Бродским. Что бы ни происходило с ним в последующие четверть века, его мировоззрение принципиально не менялось, он только становился все более совершенным поэтом – по меркам своей собственной поэтической системы – и язык, на котором он рассказывал о своей вселенной, становился все точнее и богаче нюансами. Зрелость проявляется в том, с какой отчетливостью он говорит на языке своей поэзии о мире, вере, человеке и обществе. Это относится даже к противоречиям в его взглядах на христианство и культуру, на Россию и Запад, на этику и эстетику – эти противоречия выражены точно и ярко.

Бродский был принципиальным антидоктринером, отвергал «системы» в философии и религии [309]. На просьбу журналиста: «Расскажите о вашей жизненной философии» отвечал: «Никакой жизненной философии нет. Есть лишь определенные убеждения» [310]. Можно, однако, говорить об определенных умонастроениях, преобладающих в его творчестве и высказываниях на темы религии, философии и политики [311]. Но прежде всего следует оговориться, что, хотя мы и признаем введенное формалистической критикой правило, которое запрещает априорно отождествлять автора с «лирическим героем» («я» текста), знакомство с не-литературными высказываниями Бродского и, даже в большей степени, с его поведением в жизни убеждает, что к этому поэту двадцатого века вполне применим романтический девиз Батюшкова: «Живи – как пишешь, пиши – как живешь». Между Бродским в жизни и Бродским в стихах принципиальной разницы нет.

Поэзия и политика

Бродский любил говорить, что у поэзии и политики общего только начальные буквы «п» и «о». Он действительно был аполитичным поэтом по сравнению с Евгением Евтушенко и другими мастерами эзоповского намека или такими поэтами предыдущего поколения, как Борис Слуцкий или Наум Коржавин. Аполитичность его проявлялась не в том, что он избегал острых политических сюжетов, а в том, что он отказывался рассматривать их иначе, нежели sub specie aeternitatis. Проявления добра и зла в общественной жизни – для него только частные случаи манихейского конфликта, заложенного в природу человека. Очень показательно в этом плане, как переосмысливает Бродский классический образ зла, заимствованный у Одена. Речь идет о знаменитом месте в стихотворении Одена «Щит Ахилла»:

A ragged urchin, aimless and alone,

Loitered about that vacancy; a bird

Flew up to safety from his well-aimed stone:

That girls are raped, that two boys knife a third

Were axioms to him, who'd never heard

Of any world where promises were kept

Or one could weep because another wept.

(Оборванный уличный мальчишка, один, бесцельно / Слонялся по этому пустырю; птица / Взлетела, спасаясь от его хорошо нацеленного камня. / Что девчонок насилуют, что два парня могут прирезать третьего / Было аксиомами для него, который никогда не слышал / Ни о каком таком мире, где сдерживаются обещания / И где человек мог бы заплакать, потому что другой заплакал.)

Бродский вспоминает этот пассаж Одена в стихотворении «Сидя в тени» (У), в экспозиции которого говорится:

Я смотрю на детей,

бегающих в саду.

Свирепость их резвых игр,

их безутешный плач

смутили б грядущий мир,

если бы он был зряч.

И одиннадцатью строфами ниже:

Жилистый сорванец,

уличный херувим,

впившийся в леденец,

из рогатки в саду,

целясь по воробью,

не думает – «попаду»,

но убежден – «убью».

Маленький оборванец у Одена совершает бессмысленно злой поступок, потому что родился и вырос в мире нищеты и порожденной ею жестокости. У Бродского то же делает не оборванец, а сорванец с леденцом за щекой, резвящийся в парке. Бродский говорил, что процитированную выше строфу Одена «следует высечь на вратах всех существующих государств и вообще на вратах всего нашего мира» [312], но, как мы видим, переосмыслил ее: зло в ребенке обусловлено не социально-экономическими факторами, а антропологическими.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: