Иван Баграмян - Так шли мы к победе

- Название:Так шли мы к победе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Баграмян - Так шли мы к победе краткое содержание

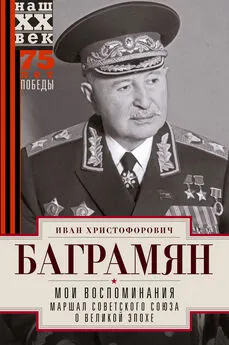

Воспоминания Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна являются прямым продолжением его первой мемуарной книги «Так начиналась война». В них автор анализирует ход боевых действий советских войск на различных участках, где ему довелось принимать участие в руководстве войсками, возглавляя крупные штабы, командовать армией, а затем фронтом. С большой душевной теплотой рассказывает И. X. Баграмян о ратных подвигах наших солдат, офицеров и генералов, о встречах с видными советскими военачальниками, делится с читателями своими раздумьями о таланте и творческой инициативе прославленных советских полководцев и крупных политработников. Автор аргументирование разоблачает буржуазных фальсификаторов истории, принижающих роль Советских Вооруженных Сил в разгроме гитлеровской армии, и вносит новый значительный вклад в нашу военно-мемуарную литературу. Книга, несомненно, вызовет большой интерес у читателей.

Так шли мы к победе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Ну, здравствуй еще раз, Иван Христофорович! Рад тебя видеть в добром здравии. Сколько же мы с тобой не виделись?

И мы стали припоминать, когда и где встречались в последний раз.

Мы знали друг друга с 1935 года, когда служили на Украине. В 1936 году одновременно поехали учиться в академию Генерального штаба, где я имел возможность поближе узнать Леонида Александровича. Он не отличался общительностью, но не отдалялся от товарищей по учебе, был доброжелателен к ним. В общие разговоры вступал редко, но когда высказывался, то слушали его внимательно, потому что мысли свои даже по самым сложным вопросам он умел излагать очень лаконично и ясно. Он был прекрасным артиллеристом, но и в знании общей тактики и оперативного искусства превосходил многих общевойсковых командиров, обучавшихся на нашем курсе. Поэтому я не удивился, когда во время войны узнал, что Л. А. Говоров командует общевойсковой армией, а затем возглавил войска Ленинградского фронта.

Мы с Леонидом Александровичем начали обсуждать сложившуюся обстановку и оценивать стоявшие перед войсками обоих фронтов задачи.

На следующий день Говоров назначил объединенное заседание Военных советов 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов. Были заслушаны доклады начальников штабов. В заключение выступил представитель Ставки. Анализируя обстановку, он сказал:

— Товарищ Сталин, направляя меня сюда, указал на необходимость держать противника в напряжении. Стоит нам ослабить нажим, как Гитлер снова начнет потихоньку вытаскивать из Курляндии одну дивизию за другой. Верховный Главнокомандующий предупредил, что, по имеющимся у него сведениям, Гитлер намеревается вывезти морем из Курляндии в Германию несколько дивизий. Этому мы должны воспрепятствовать. Следовательно, нам в ближайшее время надо нанести удар такой мощи, чтобы Гитлеру пришлось совсем отказаться от мысли ослаблять силы курляндской группировки…

Маршал Говоров сообщил о выделении из резерва Ставки в его распоряжение еще одной общевойсковой армии и о своем решении предпринять новое наступление, чтобы сорвать планируемый Гитлером вывоз дивизий.

Однако не успели мы развернуть подготовку к новому наступлению, как получили директиву Ставки объединить все армии в составе одного 2-го Прибалтийского фронта. В связи с этим необходимость координировать действия двух фронтов отпала, и Л. А. Говоров был назначен командующим войсками объединенного 2-го Прибалтийского фронта. Это решение, на наш взгляд, было весьма своевременным и полностью отвечало оперативно-стратегической обстановке в Прибалтике.

Мне было приказано к 8 февраля вместе с управлением фронта и 3-я воздушной армии убыть в Восточную Пруссию, где принять под свое командование другие армии.

Поручив генерал-полковнику В. И. Кузнецову передачу наших войск Л. А. Говорову и поставив задачу генералам В. В. Курасову и Н. Ф. Папивину на передислокацию штаба фронта и 3-й воздушной армии в Восточную Пруссию, я выехал к генералу армии И. Д. Черняховскому, от которого мне предстояло принять три армии с частями усиления.

Перед отъездом я зашел проститься к Говорову. Леонид Александрович, обложившись картами, схемами, различными справочными материалами, характеризующими оборону и боевой состав группы армий «Курляндия», был целиком поглощен предстоящим наступлением.

Услышав мой голос, он нехотя оторвался от дел и тяжело вздохнул:

— Ох и тяжелая это работа — из болота тащить бегемота…

Я понял, что, внимательно изучив обстановку, Леонид Александрович полностью оценил всю сложность предстоящего наступления. Более трех десятков полнокровных фашистских дивизий, собранных в кулак, будут отчаянно сопротивляться, потому что отступать им некуда. А поскольку гитлеровцы, как видно, питают надежду на эвакуацию морем, то сдаваться в плен к русским, о «зверствах» которых им ежедневно трубит геббельсовская пропаганда, торопиться не будут.

Прощаясь, я высказал Л. А. Говорову уверенность, что не выпустить фашистские армии из Курляндии он сумеет и с теми силами, которыми располагает. А это главное, поскольку будущее фашистов в Курляндии определилось четко неизбежная капитуляция. И это не так уж плохо для нас.

— Ну ладно, не утешай, — улыбнулся маршал, — я не кровожаден, просто сторожем этих обреченных фашистов не стану, они все время будут под ударами наших войск.

Мы тепло попрощались, пожелав друг другу успехов и выразив обоюдную убежденность в скором и окончательном сокрушении фашистской Германии.

Леонид Александрович, как известно, до конца войны руководил войсками, действовавшими против курляндской группировки и принял 9 мая безоговорочную капитуляцию немецко-фашистских войск.

…Когда я рассказываю об этих боевых событиях давно минувших лет, у меня невольно возникает вопрос: могли ли советские войска в сложившейся стратегической обстановке разгромить прижатые к морю 33 вполне боеспособные, технически хорошо оснащенные дивизии курляндской группировки противника?

Должен признаться, что я не раз задумывался над этим вопросом как во время войны, так и в послевоенные годы и в результате тщательного анализа обстановки того времени пришел к твердому убеждению, что подобная задача была связана для советских войск с преодолением ряда весьма серьезных трудностей.

В чем состояли эти трудности?

Во-первых, гитлеровскому командованию удалось отвести главные силы группы армий «Север» из района Риги в Курляндию и расположить их там компактно, в весьма плотной оперативной группировке, обеспечивавшей возможность успешного ведения упорных оборонительных боев в лесисто-болотистой местности со слабо развитой сетью шоссейных и грунтовых дорог.

Попутно мне хочется отметить, что гитлеровское командование, прежде чем совершить такой маневр, хорошо уяснило для себя, что дальнейшее пребывание войск, отрезанных в советской Прибалтике от Восточной Пруссии, в двух оперативных группировках — рижской и курляндской — могло в конце концов привести к неизбежному разгрому их по частям. Поэтому истинной целью предпринятого фашистами маневра было стремление спасти основные силы группы армий «Север» от неминуемого истребления. При этом единственным путем к такому спасению фашистские стратеги логично считали сосредоточение всех своих сил, действовавших ранее в пределах советской Прибалтики, в одном районе, а именно в Курляндии, где они могли найти самые благоприятные условия для организации весьма устойчивой обороны при сохранении за собой морских коммуникаций.

Во-вторых, для разгрома такого мощного объединения отборных сил вермахта, каким являлась, курляндская группировка, нужно было иметь крупные силы и солидные средства. А между тем именно в это время Ставка Верховного Главнокомандования была озабочена созданием мощных ударных группировок для подготовки генерального наступления на главном, западном направлении. Читатель помнит, что она изъяла в этих целях значительные силы из состава советских войск, действовавших в Прибалтике, вскоре после освобождения столицы Латвии, а затем вновь в конце 1944 года. [112] Имеется в виду расформирование 3-го Прибалтийского фронта и вывод части его сил в резерв Ставки, а также изъятие 3-й ударной армии из состава 2-го Прибалтийского фронта, 61-й, 2-й гвардейской и 5-й гвардейской танковой армий-из состава 1-го Прибалтийского фронта.

Интервал:

Закладка: