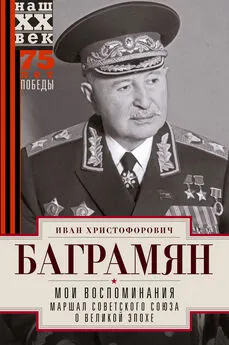

Иван Баграмян - Так шли мы к победе

- Название:Так шли мы к победе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Баграмян - Так шли мы к победе краткое содержание

Воспоминания Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна являются прямым продолжением его первой мемуарной книги «Так начиналась война». В них автор анализирует ход боевых действий советских войск на различных участках, где ему довелось принимать участие в руководстве войсками, возглавляя крупные штабы, командовать армией, а затем фронтом. С большой душевной теплотой рассказывает И. X. Баграмян о ратных подвигах наших солдат, офицеров и генералов, о встречах с видными советскими военачальниками, делится с читателями своими раздумьями о таланте и творческой инициативе прославленных советских полководцев и крупных политработников. Автор аргументирование разоблачает буржуазных фальсификаторов истории, принижающих роль Советских Вооруженных Сил в разгроме гитлеровской армии, и вносит новый значительный вклад в нашу военно-мемуарную литературу. Книга, несомненно, вызовет большой интерес у читателей.

Так шли мы к победе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В-третьих, операции советских войск с целью разгрома курляндской группировки противника проходили в условиях сильной осенней распутицы, а затем — не менее слякотной зимы, сильно затруднявших наступательные действия с применением танков, артиллерии и других видов боевой техники. Для продвижения вперед приходилось не только преодолевать мощную оборону и ожесточенное сопротивление вражеских войск, но и буквально бороться за каждый метр раскисшей лесисто-болотистой местности.

И наконец, как мы на фронте, так и в Москве, вопреки реальному положению, предполагали, что советские войска в Курляндии имели дело с группировкой войск, полностью изолированных от главных сил вермахта. [113] О том, что блокированные войска снабжались всем необходимым по морю, мы узнали из показаний плененного нами командования группы армий «Курляндия».

Это обстоятельство, как нам казалось тогда, должно было значительно облегчить задачу разгрома блокированных в Курляндии гитлеровских дивизий.

Однако следует отметить, что в отличие от армии Паулюса, которая в буквальном смысле оказалась в железном кольце, курляндская группировка, защищенная с трех сторон морем, имела возможность все свои силы компактно использовать для прочной обороны сухопутного участка фронта протяжением всего 200 километров, с чрезвычайно высокой оперативной плотностью — не более 6 километров, на одну дивизию. При такой насыщенности войск гитлеровское командование имело возможность создать глубоко эшелонированную, развитую в инженерном отношении оборону, располагавшую солидными вторыми (а на важнейших направлениях и третьими) эшелонами и крупными резервами, способными к проведению сильных контратак и нанесению мощных контрударов.

Балтийское море явилось тем «окном», через которое блокированные с суши войска до конца войны получали все необходимое для ведения боевых действий.

О масштабах подвоза морским транспортом материальных средств для курляндской группировки рассказывает Вернер Хаупт в своей книге, вышедшей в свет после войны. Вот что он пишет по этому поводу: «В октябре 587 кораблей перебросили в Курляндию 881 000 тонн грузов, в ноябре эти цифры повысились 764 корабля и 1 577 000 тонн, а в декабре у Курляндского побережья бросили якорь 575 кораблей с 1 112 000 тонн груза. [114] Нaupt W., op. cit., S. 86.

Стало быть, фашистские войска в Курляндии не испытывали, как армия Паулюса под Сталинградом, недостатка ни в боеприпасах, ни в горючем, ни в продовольствии. К сожалению, наш Балтийский флот не располагал тогда такими силами и средствами, чтобы достаточно эффективно блокировать курляндскую группировку с моря.

Попутно стоит сказать и о том, что, когда речь шла о сокрушении обороны врага в прибрежных районах, советское командование, как правило, прибегало к одновременным комбинированным ударам с суши и с моря с помощью крупных и хорошо подготовленных морских десантов. Так было, например, при освобождении Крыма и Новороссийска. В данном случае Ставка тоже вынашивала замысел морского десанта силою до стрелкового корпуса через Ирбенский пролив в тыл курляндской группировке, но из-за неподготовленности Балтийского флота к подобного рода операциям осуществить этот замысел не удалось.

В заключение мне хотелось бы привести некоторые существенные факты, которые стали нам известны после окончания Великой Отечественной войны.

…Перед Нюрнбергским процессом представитель Советского Союза во время допроса генерал-фельдмаршала Кейтеля спросил его: «На основании чего немецкое командование продолжало оставлять войска в Курляндии… не перебрасывая их на активные участки Восточного фронта?»

Ответ Кейтеля был следующим: «Вопрос о Курляндии… являлся предметом неоднократного рассмотрения и значительных разногласий в руководящих сферах.

Генерал-полковник Гудериан придерживался мнения, что необходимо постоянно вывозить войска из Курляндни — одну дивизию за другой. Командующий курляндской группой армий генерал-полковник Рендулич предлагал абсолютно фантастический план — прорваться в Восточную Пруссию.

Необходимо учитывать, — заявил ближайший помощник Гитлера, — что мы испытывали большие затруднения с морским транспортом. На перевозку дивизии из Либавы [115] Hыне Лиепая.

в Германию требовалось минимум 12 дней, а для полного оборота кораблей — три недели. По грубым расчетам, на вывод всей группы армий требовалось не менее полугода. К этому надо добавить воздействие со стороны противника, который, безусловно, усилил бы воздушные атаки, заметив массовый вывод войск. Поэтому фюрер решил продолжать вывоз техники, материальной части, конского состава и небольшого количества войск, оставляя главные силы для сковывания русских». [116] «Совершенно секретно! Только для командования!», с. 653.

Подытоживая все сказанное, мне хочется отчетливо подчеркнуть, что, несмотря на весьма многочисленные и в своем большинстве весьма продуманные меры, принятые гитлеровским командованием для спасения своей курляндской группировки, ее постигла горькая и бесславная участь. Она вынуждена была 9 мая 1945 года безоговорочно капитулировать. Сдались в плен почти 300 тысяч солдат и офицеров. Только генералов было пленено 48. Было захвачено в исправности 158 самолетов, около 500 танков и штурмовых орудий, почти 3,5 тысячи полевых орудий и минометов, свыше 18 тысяч автомашин, 675 транспортеров и тягачей, много другой техники и огромное количество различных материальных запасов.

Это свидетельствует о том, что командованию советских войск в Прибалтике удалось активными, самоотверженными и умелыми действиями своих соединений сковать мощную группировку и совершенно выключить из борьбы за рейх 33 щедро оснащенные, отборные дивизии вермахта, личный состав которых имел многолетний опыт борьбы на советско-германском фронте.

Таким образом, борьба Прибалтийских фронтов при ее верной и всесторонней оценке представляется подлинной эпопеей мужества и самоотверженности, имевшей своим следствием значительное облегчение войскам главного, западного направления решения исторической задачи — полного сокрушения немецко-фашистского разбойничьего государства.

Глава десятая. Операция «Земланд»

Утром 9 февраля 1945 года мы с группой генералов и офицеров под охраной подразделения автоматчиков пересекли границу Восточной Пруссии. Уже через несколько десятков километров у нас создалось впечатление, будто мы попали в обширное военное поселение. Все деревни и хутора выглядели как маленькие опорные пункты с мощными стенами из дикого камня и красного кирпича, поместья же прусских юнкеров были настоящими крепостями. Так обстраивались обычно конкистадоры-разбойники, захватившие чужую землю. А восточнопрусские помещики и были в действительности потомками настоящих разбойников, которых один из величайших сынов немецкого народа Карл Маркс метко окрестил «псами-рыцарями». Это они в XIII веке пришли на землю мирного литовского племени пруссов с мечом и крестом: одной рукой крестили, а другой — убивали. И вскоре от пруссов осталась память лишь в названии страны да некоторых населенных пунктов и рек. Как раковая опухоль, распространялся вширь германский Тевтонский рыцарский орден. Слишком поздно почувствовали смертельную опасность славянские и прибалтийские народы: вскоре орден стал настолько наглым и мощным, что прогнать его обратно за Одер стало уже невозможным. Не раз славянские и прибалтийские народы наносили «псам-рыцарям» смертельные, казалось бы, удары, как было, например, в великой Битве при Грюнвальде, но на место одних разбойников из Германии спешили другие. Если бы недальновидные польские короли могли только представить в начале XVII века, что объединение разбойничьего гнезда — бывшего Тевтонского ордена с таким же разбойничьим германским княжеством — Бранденбургом — породит королевскую Пруссию, будущего могильщика великой Речи Посполитой, то они не отнеслись бы столь спокойно к этому событию. Но в истории часто так случалось: жертва добровольно вскармливала своего будущего палача. Пруссия сначала по кусочку растаскивала Польшу, а во второй половине XVIII века решила проглотить ее целиком, но вынуждена была поделиться с другими хищниками. Ненасытный аппетит юнкеров-пруссаков толкал их от одной авантюры к другой. И они развязывали новые и новые войны, в которые втягивали большинство европейских государств. И каждый раз, когда пруссакам приходилось сталкиваться в войнах с русскими войсками, они терпели, как правило, на полях сражений полное поражение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: