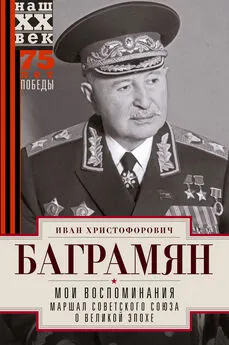

Иван Баграмян - Так шли мы к победе

- Название:Так шли мы к победе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Баграмян - Так шли мы к победе краткое содержание

Воспоминания Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна являются прямым продолжением его первой мемуарной книги «Так начиналась война». В них автор анализирует ход боевых действий советских войск на различных участках, где ему довелось принимать участие в руководстве войсками, возглавляя крупные штабы, командовать армией, а затем фронтом. С большой душевной теплотой рассказывает И. X. Баграмян о ратных подвигах наших солдат, офицеров и генералов, о встречах с видными советскими военачальниками, делится с читателями своими раздумьями о таланте и творческой инициативе прославленных советских полководцев и крупных политработников. Автор аргументирование разоблачает буржуазных фальсификаторов истории, принижающих роль Советских Вооруженных Сил в разгроме гитлеровской армии, и вносит новый значительный вклад в нашу военно-мемуарную литературу. Книга, несомненно, вызовет большой интерес у читателей.

Так шли мы к победе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Битва на Курской дуге была важнейшим звеном летне-осенней кампании 1943 года и оказала решающее влияние на ее ход и результаты. Уже в ходе ее контрнаступление советских войск переросло в общее стратегическое наступление. До середины августа начали наступательные действия восемь фронтов. Вскоре мощные удары Красной Армии сокрушили весь немецкий фронт от Великих Лук до Черного моря.

Авторитет Советского Союза как решающей силы в борьбе с фашизмом еще более возрос. Народы всего мира видели, что социалистическая держава и ее армия несут им освобождение от фашистского порабощения. Победа на Курской дуге имела и огромное международное значение. Она ускорила развитие кризиса фашистского блока и начало его распада, укрепила надежду народов оккупированных гитлеровцами стран на освобождение, активизировала их борьбу против поработителей. Антифашистская и антивоенная борьба активизировалась также в Германии и других странах гитлеровского блока.

Истоки исторической победы, одержанной советским народом в самой напряженной и ожесточенной битве Великой Отечественной войны, — в превосходстве советского общественного и государственного строя, в мощи и жизнеспособности социалистической экономики, в самоотверженном труде советского народа, в титанической деятельности Коммунистической партии, в беззаветном героизме и воинском мастерстве Советских Вооруженных Сил.

Мы победили на древних орловских, курских, белгородских и харьковских просторах потому, что вместе с армией на защиту Родины поднялся весь советский народ. Социалистическая экономика, советский политический строй, марксистско-ленинская идеология продемонстрировали свое неоспоримое превосходство над экономикой, политикой и идеологией фашистской Германии.

Мы победили потому, что воины нашей доблестной Красной Армии были беззаветно преданы социалистической Родине, потому что армия располагала первоклассным вооружением. В ее рядах к тому времени выросли замечательные полководцы, опытыые командиры, политические и штабные работники, способные с большим искусством организовать разгром вражеских войск. Мы победили потому, что на Курской дуге плечом к плечу сражались представители всех народов нашей многонациональной Родины, сумевшие нанести по врагу такой сокрушительный и решающий удар, от которого он уже не смог прийти в себя. Курская битва еще раз показала всему миру, что страна, руководимая партией коммунистов, непобедима.

Глава пятая. Командую фронтом

К началу октября 1943 года обстановка на советско-германском фронте сложилась в целом благоприятно для Красной Армии. Войска Калининского и Западного фронтов достигли подступов к Витебску, Орше и Могилеву. Центральный, Воронежский и Степной фронты вышли к среднему течению Днепра и повсеместно форсировали его, имея задачу продолжать освобождение Украины и юга Белоруссии. К этому же времени войска нашего Брянского фронта, разгромив крупную группировку врага, продвинулись на 250 километров, выйдя к верхнему течению Днепра к северу от Гомеля.

1 октября поступила директива Ставки о расформировании Брянского фронта и создании Прибалтийского. Руководство его осталось прежним, а войска, за небольшим исключением, вливались новые. Нашей же армии предстояла передислокация. Она включалась в состав Прибалтийского фронта, который развертывался южнее Великих Лук, имея справа Северо-Западный, а слева Калининский фронты. Это организационное мероприятие осуществлялось Ставкой для того, чтобы силами названных фронтов во взаимодействии с Волховским и Ленинградским нанести поражение вражеской группе армий «Север» и очистить часть Белоруссии, Псковщину, Эстонию и Латвию.

Передислокация 11-й гвардейской в новый район прошла организованно, и к середине октября она расположилась восточное железнодорожной линии Великие Луки — Невель.

Когда все вопросы, связанные с переброской войск, были решены, наступил и мой черед ехать туда. Отправились мы в дорогу с несколькими офицерами штаба на автомашинах.

Путь наш лежал через Карачев, Орел, Тулу и Москву. Стоит ли говорить, как сильно мне хотелось побывать в столице — и по делам, и чтобы повидаться с семьей.

Чем ближе подъезжали мы к Москве, тем сильнее охватывало нас волнение. Невольно вспоминались огромные испытания и лишения, выпавшие на долю москвичей, их мужество и самоотверженность в дни битвы за родной город. Но вот мы миновали Октябрьскую площадь, проехали по Большой Якиманке, ныне улице Димитрова, и оказались у многоэтажного, внушительной архитектуры дома на набережной Москвы-реки. Здесь жила моя семья. Встреча с женой, дочерью и свояченицей доставила мне огромную радость. Не обошлось, конечно, у женщин это долгожданное свидание без слез.

За два дня пребывания в Москве мне удалось кое-что получить из вооружения, средств связи и автотранспорта для армии. Очень теплой и дружеской была моя встреча с руководителями Свердловского района — нашими неизменными шефами. Хорошо помню, что я был приглашен на вечер, где представители трудящихся района подводили итоги предоктябрьского социалистического соревнования. Меня попросили рассказать о Курской битве и вручить переходящее Красное знамя Военного совета нашей армии заводу — победителю в социалистическом соревновании. Вечер этот прошел очень тепло и интересно.

Ранним утром после нелегкого прощания с семьей я вновь пустился в путь. Дорога от Москвы до Великих Лук была трудной. До Торжка мы ехали по Ленинградскому шоссе, а затем свернули на запад и пробирались по дорогам, проложенным в заболоченных лесах. Лишь на следующий день мы добрались до деревни Крупошево, недалеко от которой, на берегу озера Псово, расположился штаб армии. Генералы Иванов и Куликов ознакомили меня с итогами перегруппировки армии и расположением ее соединений.

На следующий день мы с членом Военного совета побывали на КП фронта, где генералы М. М. Попов и Л. 3. Мехлис, выслушав мой доклад о группировке и состоянии войск армии, подробно ознакомили нас с обстановкой в полосе действий фронта. Маркиан Михайлович, в частности, сообщил, что в состав нового фронта, который с 1 по 20 октября назывался Прибалтийским, а потом стал именоваться 2-м Прибалтийским, кроме нашей армии вошли 22, 20, 6-я гвардейская, 3-я ударная, а вскоре войдет и 10-я гвардейская. [77] 22-я и 20-я армии входили ранее в Северо-Западный фронт, 3-я ударная-в Калининский, остальные были выдвинуты Ставкой с других направлений.

Действовали эти войска в полосе от озера Ильмень до Невеля. Фронту противостояли войска 16-й армии противника. Особое беспокойство у командующего вызывало положение 3-й ударной армии генерала К. Н. Галицкого и левого крыла 6-й гвардейской армии генерала И. М. Чистякова, занимавших оборону в северной части так называемого Невельского мешка.

Интервал:

Закладка: