София Старкина - Велимир Хлебников

- Название:Велимир Хлебников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-02963-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

София Старкина - Велимир Хлебников краткое содержание

Поэт Велимир Хлебников (1885–1922), «вечный узник созвучия», «председатель земного шара», «будетлянин» (от слова «будет»), как он себя называл, действительно оказался человеком будущего. Его творческие поиски во многом определили развитие не только русской, но и мировой культуры ХХ века, а найденные им «законы чисел», «законы времени», другие открытия оказались провидческими. Его короткая жизнь окружена легендами, за которыми скрываются факты еще более фантастические, нежели сами легенды. София Старкина, исследователь русского авангарда, специалист по творчеству В. Хлебникова, впервые предприняла попытку целостного жизнеописания поэта. Помимо строго документированной хроники жизни Хлебникова и анализа основных произведений, биография включает многочисленные воспоминания современников поэта, его письма и дневники.

Велимир Хлебников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Ростове Хлебникова пригласил пожить к себе молодой поэт Илья Березарк. У него Хлебников прожил около недели. В это время актеры местной театральной мастерской решили поставить пьесу Хлебникова «Ошибка смерти». Это было исключительно существенное для автора событие. Притом что драматургия занимала важное место в его творчестве, до сих пор он не видел ни одного своего произведения воплощенным на сцене. До этого было несколько попыток: пьеса «Снежимочка» должна была идти в театре «Будетлянин», но там дело не пошло дальше объявления об этом, в 1917 году в Петрограде был подписан договор как раз на постановку «Ошибки смерти», но и там спектакль не состоялся. В Харькове Андриевский тоже пробовал поставить «Ошибку смерти», но деятели Всеукраинского главполитпросвета не утвердили план постановки этой пьесы, поскольку сочли творчество футуристов чуждым пролетариату.

Теперь же Хлебников присутствует на репетициях, делает замечания. Особенно интересует его сценический образ Барышни-смерти. Эта пьеса была чрезвычайно важна для Хлебникова. В ней он одновременно полемизирует с символистами и возрождает традиции буффонады, подобно тому, как это делает Блок в «Балаганчике».

Сюжет драмы таков: в харчевне веселых мертвецов, где всем заправляет Барышня-смерть, появляется тринадцатый гость. Новый гость тоже требует себе стакан, но лишнего стакана нет. Тогда он просит у Барышни-смерти ее череп, чтобы сделать себе чашу. Та соглашается с условием, что он отдаст. Посетитель, конечно, обманывает ее. Она выпивает собственный напиток смерти и умирает. Все двенадцать мертвецов оживают. В соответствии с традицией балагана, театра-буфф, в конце Барышня-смерть встает и говорит: «Я все доиграла, я могу присоединиться к вам. Здравствуйте, господа!»

Кроме пьесы Хлебникова Ростовская театральная мастерская поставила «Гондлу» Николая Гумилёва и пьесу Алексея Ремизова «Иуда — принц искариотский». В основном играли там актеры-любители. Илья Березарк вспоминает: «Сценка Хлебникова „Ошибка смерти“ превратилась в своеобразный „гиньоль“. В кафе между столиками ходила барышня Смерть в соответствующем условном одеянии, в руке она держала мамбольер — большой хлыст, которым укрощают лошадей. За столиками среди зрителей сидели двенадцать ее гостей в причудливых полумасках… В день спектакля подвал поэтов был украшен большим портретом Хлебникова (автором его был талантливый художник М. Кац). Следует отметить, что роль одного из гостей в этом спектакле играл молодой актер театральной мастерской — Евгений Львович Шварц». [118] Березарк И. Встречи с Хлебниковым // Звезда. 1965. № 12.

Хлебников исчезает из Ростова так же внезапно, как появился. В конце сентября он успевает посетить еще один съезд. На этот раз он присутствует в Армавире на Первой конференции пролеткультов кавказско-донецких организаций. Хотя ни на Съезде народов Востока, ни на Конференции пролеткультов Хлебников не делал никаких докладов, он был внимательным и благодарным слушателем. Все, что происходило в стране, его живо интересовало, многое из того, о чем говорили делегаты съездов, он давно уже предвидел в своих статьях и стихах.

Хлебников был легок на подъем и совершенно непритязателен в быту, поэтому он запросто мог выйти на любой станции и остаться на несколько дней, а то и больше, в незнакомом месте. Так случилось и этой осенью, когда он ехал из Армавира обратно в Баку. По дороге Хлебников заехал в Дагестан, где был только однажды в юности и где у него не было никаких знакомых. В ауле около Дербента, среди горцев, он провел две недели. Хлебникова задержала удивительная природа этого края. Впечатления от Дагестана отразились в стихотворении «Цыгане звезд»:

Цыгане звезд

Раскинули свой стан,

Где белых башен стадо.

Они упали в Дагестан,

И принял гордый Дагестан

Железно-белых башен табор,

Остроконечные шатры.

И духи древнего огня

Хлопочут хлопотливо,

Точно слуги.

Но Хлебников забыл, что теперь настали совсем другие времена и без ведома государства уже нельзя было ступить ни шагу. Документов на проезд в Дагестан у него не было, и его арестовала ЧК. Впрочем, вскоре поэта выпустили и он уехал дальше в Баку. Об этом приключении Хлебников рассказывает в своем поэтическом дневнике.

Ручей с холодною водой,

Где я скакал, как бешеный мулла,

Где хорошо.

ЧК за 40 верст меня позвала на допрос.

Ослы попадались навстречу.

Всадник к себе завернул.

Мы проскакали верст пять.

«Кушай», — всадник чурек отломил золотистый,

Мокрый сыр и кисть голубую вина протянул на ходу…

(«Ручей с холодною водой…»)

Далее Хлебников рассказывает, как через день «Чека допрос окончила ненужный» и он уехал или, скорее, вынужден был уехать в Баку. И вот Хлебников прощается с Дагестаном, который он успел узнать и полюбить за эти две недели:

Овраги, где я лазил, мешки русла пустого,

где прятались святилища растений,

И груша старая в саду, на ней цветок богов —

омела раскинула свой город,

Могучее дерево мучая древней крови другой,

цветами краснея,

Прощайте все!

Прощайте, вечера, когда ночные боги, седые пастухи,

в деревни золотые вели свои стада.

Бежали буйволы, и запах молока вздымался деревом на небо

И к тучам шел.

Прощайте, черно-синие глаза у буйволиц

за черною решеткою ресниц,

Откуда лились лучи материнства и на теленка и на людей.

Прощай, ночная темнота,

Когда и темь и буйволы

Одной чернели тучей.

И каждый вечер натыкался я рукой

На их рога крутые,

Кувшин на голове

Печальнооких жен

С медлительной походкой.

Хлебников одинаково прощается и с людьми, с которыми он встречался, и с буйволами, и со старой грушей. Встречи с природой давали то, что не могли дать беседы с наркомом просвещения или с «председателем чеки». В погоне за новыми впечатлениями и новыми встречами Хлебников опять едет в Баку. Он чувствует, что там его ждет что-то важное, что-то должно свершиться в его жизни и в его работе.

Глава седьмая

РУССКИЙ ДЕРВИШ

1921

С удостоверением сотрудника Литературно-издательского отдела Оргбюро Конференции пролеткультов Хлебников в октябре 1920 года появляется в Баку. Он не случайно выбрал Баку: этот южный город манит к себе многих поэтов и писателей, бежавших от ужасов Гражданской войны и голода в столицах. Хлебников сразу попал в пусть и не всегда приятное, но хорошо знакомое общество. Было два центра притяжения: Бакинский университет и Кавказская РОСТА, художественным отделом которой к тому времени заведовал Сергей Городецкий.

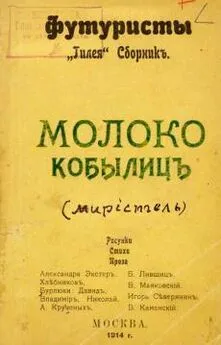

Там же работал Алексей Крученых. Он уехал на Кавказ гораздо раньше, спасаясь от мобилизации в царскую армию. Некоторое время жил в Тифлисе, где успел организовать футуристическую группу «41О» и выпустить несколько сборников, а в 1919 году переехал в Баку. Давно уже отгремели футуристические бои, и от прежней близости Крученых и Хлебникова ничего не осталось. По инерции они продолжали считаться друзьями. Хлебников выразил отношение к бывшему соавтору в стихотворении 1921 года, которое так и называется: «Крученых».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: