Алоис Цвайгер - Кровавое безумие Восточного фронта

- Название:Кровавое безумие Восточного фронта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Яуза-пресс»: Эксмо

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 976-5-9955-0040-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алоис Цвайгер - Кровавое безумие Восточного фронта краткое содержание

Когда авторов этой книги отправили на Восточный фронт, они были абсолютно уверены в скорой победе Третьего Рейха. Убежденные нацисты, воспитанники Гитлерюгенда, они не сомневались в «военном гении фюрера» и собственном интеллектуальном превосходстве над «низшими расами». Они верили в выдающиеся умственные способности своих командиров, разумность и продуманность стратегии Вермахта…

Чудовищная реальность войны перевернула все их представления, разрушила все иллюзии и едва не свела с ума. Молодые солдаты с головой окунулись в кровавое Wahnsinn (безумие) Восточного фронта: бешеная ярость боев, сумасшедшая жестокость сослуживцев, больше похожая на буйное помешательство, истерическая храбрость и свойственная лишь душевнобольным нечувствительность к боли, одержимость навязчивым нацистским бредом, всеобщее помрачение ума… Посреди этой бойни, этой эпидемии фронтового бешенства чудом было не только выжить, но и сохранить душевное здоровье…

Авторам данной книги не довелось встретиться на передовой: один был пехотинцем, другой артиллеристом, одного война мотала от северо-западного фронта до Польши, другому пришлось пройти через Курскую дугу, ад под Черкассами и Минский котел, — объединяет их лишь одно: общее восприятие войны как кровавого безумия, в которое они оказались вовлечены по воле их бесноватого фюрера…

Кровавое безумие Восточного фронта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В период учебы весной 1942 года я еще сохранял веру в нашу конечную победу. По вечерам в свободное от службы время я набросал эскиз мемориала павшим на Крите десантникам. Лист бумаги и карандаш всегда были при мне

Полностью подготовленные подразделения, включенные в состав 6-й армии, стали отправлять на юг России. Впоследствии мне стало ясно, что я все-таки сумел избежать трагической участи моих товарищей, нашедших смерть в Сталинграде.

Когда две недели спустя карантин сняли, мы стали готовиться к первому отбытию в Россию. Тут нас погоняли на славу, заставив совершать марш-броски с полной выкладкой. В день «х» мы маршем проследовали на железнодорожную товарную станцию Оснабрюк в сопровождении полкового оркестра. Стоявшие по обочинам дороги люди махали нам белыми платочками, их было очень много. На вокзале полковой оркестр исполнил прощальный марш. Я тогда еще подумал, кому же из нас, молодых людей, суждено вновь увидеть родину. На товарной станции стояли выложенные соломой и готовые к отъезду вагоны для транспортировки свежего пушечного мяса в Россию.

Мы проехали всю Восточную Пруссию, потом через страны Балтии, направляясь на север России по преимущественно одноколейным железнодорожным веткам к озеру Ильмень. Немецким саперам-железнодорожникам пришлось попыхтеть, чтобы перешить русскую широкую колею на более узкую европейскую. Дорога тянулась, главным образом, через унылую равнинную местность. Из-за нападений партизан вермахт превратил отдельные перегоны в небольшие бастионы. По обеим сторонам пути виднелись опрокинутые, полусгоревшие вагоны эшелонов войскового подвоза. Активность партизан на железной дороге создавала серьезные проблемы для бесперебойного войскового подвоза снабжения северного участка Восточного фронта. После пятидневной поездки мы наконец добрались до лагеря учебного полевого батальона 126-й пехотной дивизии, расположенного у местечка Городцы неподалеку от озера Ильмень. На огромном сыром лугу у Городцов мы возвели палаточный лагерь из расчета по 4 человека на палатку. Каждая палатка была заглублена с помощью саперных лопат на 30 см в землю, а из вынутого грунта мы соорудили нечто вроде вала для защиты от осколков. Спали мы на соломе или сене, накрываясь шерстяными одеялами.

Ежедневно нас гоняли до упада, заставляя действовать в условиях, приближенных к фронтовым. Однажды мы изучали приемы переправы через водную преграду.

Неподалеку от нашего лагеря протекала довольно быстрая речка шириной около 10 метров. Вскоре поступил приказ отыскать брод и с оружием и с полной выкладкой переправиться на противоположный берег. Брод был найден, и мы, обвязав вокруг головы одежду, с карабинами, ремнями и со всем остальным переправились через реку. Обратный путь выглядел так же. К счастью, стояли теплые дни начала лета, и мы спокойно вытерлись полотенцем и вновь облачились в форму, самое главное, что и сапоги оставались сухими.

Один раз появилась возможность осмотреть деревню Городцы. Деревня эта выглядела бедно, мужская часть населения отсутствовала, вероятно, по причине призыва в Красную Армию. Через деревню тянулась типичная русская немощеная дорога. Мне еще нигде и никогда не доводилось видеть такого убожества. Мы с одним моим товарищем вошли в крестьянский дом попросить яиц. Яиц нам дали, и, как мне показалось, хозяева разговаривали с нами приветливо, хотя мы ни слова не поняли. Рассчитались мы с ними рейхсмарками.

Меня поразило полное отсутствие каких-либо удобств внутри этой типично крестьянской хаты. По дому в поисках чем поживиться вовсю разгуливали куры, грязи опасаться было нечего — земляной пол легко выметался большим березовым веником. Внутренние стены были сложены из грубо оструганных деревянных досок, а вместо обоев хозяева использовали старые газеты. Оказывается, вот он каков, пресловутый «рай для трудящихся». Теперь мой жизненный опыт обогатился еще одним отрицательным примером.

Что касалось войскового снабжения фронтовых частей, то на бесконечно длинных и однопутных железнодорожных линиях товарные составы вермахта русские партизаны нередко пускали под откос, подкладывая мины под рельсы. Поэтому впереди к паровозу прицепляли вагоны со щебенкой, а непосредственно за ним — платформу с установленной на ней легкой зениткой, а только потом вагоны с провиантом и всем остальным. Невзирая на эти меры, партизаны все равно подрывали составы.

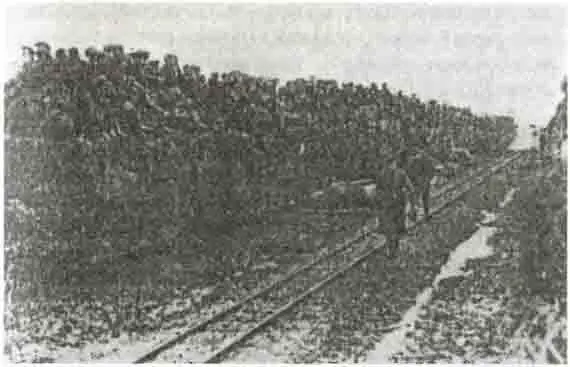

(Фото из фронтовой многотиражки, 1943 год)

Нам предстояло переместиться поближе к фронту в районе давно окруженного неприятелем Демянска. Это на какое-то время избавляло нас от необходимости выставления ночных постов боевого охранения. Здесь, в тылу, приходилось быть начеку, в особенности по ночам. Из лесов постоянно появлялись партизаны и делали свое черное дело. Дорогу к станции Тулебля мы прошли пешим маршем — как же иначе, мы, в конце концов, бравые пехотинцы. Из Тулебли по железной дороге мы должны были перебраться в Старую Руссу, красивый город на озере Ильмень. Нас предупредили, что этот участок железной дороги кое-где простреливается артиллерией противника. Если по нам откроют огонь, следовало сразу же лечь на пол вагона.

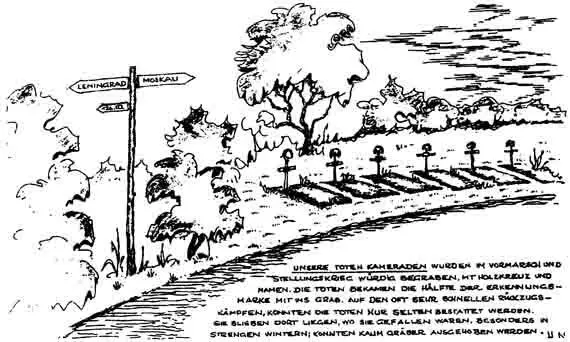

Могилы немецких солдат вдоль дорог северной России

Откуда-то подогнали небольшой тепловоз с прицепленными к нему несколькими товарными вагонами, и мы отправились в путь. Мы сразу же обратили внимание на ужасное состояние рельсового пути — время от времени его подрывали минами, а потом кое-как приводили в порядок. Вскоре заявила о себе и русская артиллерия — несколько снарядов разорвалось прямо у насыпи. Странное это было ощущение — вроде едешь в поезде, а тебя враг обстреливает из пушек, даже смешно как-то. Когда мы уже подъезжали к вокзалу Старой Руссы, кое-где поблизости падали снаряды. На территории вокзала мы наскоро поели, а затем начался марш по довольно сильно разрушенным улицам города. Под периодически вспыхивающим беспокоящим огнем противника мы вынуждены были передвигаться разреженным строем. Прекрасно помню, как мы маршировали мимо архитектурного ансамбля Вознесенского собора с весьма оригинальной колокольней, тоже полуразрушенной. Большевики превратили чудесный памятник архитектуры в атеистический музей. Впоследствии у меня появилась возможность срисовать этот шедевр архитектуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: