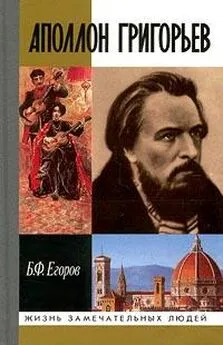

Борис Егоров - Аполлон Григорьев

- Название:Аполлон Григорьев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая Гвардия

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02323-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Егоров - Аполлон Григорьев краткое содержание

В книге известного литературоведа и историка Б.Ф.Егорова впервые для широкого читателя подробно и популярно раскрывается жизненный путь одного из сложнейших деятелей русской культуры Аполлона Александровича Григорьева (1822-1864), замечательного поэта, прозаика, литературного и театрального критика, публициста. Широко известный лишь своими `цыганскими` песнями (`О, говори хоть ты со мной...` и `Две гитары, зазвенев...`), он был еще выдающимся критиком середины XIX века (Тургенев сравнивал его с Белинским), автором интереснейших воспоминаний, талантливым очеркистом. Человек неуемных страстей, он не знал меры в любви, в дружбе, в алкоголе, часто впадал в идеологические крайности (был масоном, революционером, консерватором, славянофилом, `почвенником`), честно потом отказывался от `экстремизма`. По противоречиям жизни и творчества Григорьев может сравниться с Н.С.Лесковым и В.В.Розановым.

Аполлон Григорьев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Великое искусство Италии, наверное, подталкивало Григорьева и на собственное творчество. Помимо не очень большого числа стихотворений, он собирался создать книгу очерков о своем пребывании за границей, книгу размышлений о родине, о мире — «К друзьям издалека». Эх, если бы он написал такую книгу! Замысел был огромный, книга состояла бы из пяти частей: «Море», «Дорога», «Жизнь в чужом краю», «Искусство», «Женщины». Как сообщил автор Фету 3 февраля 1858 года, он уже написал первую часть «Море» — целых восемь печатных листов! — и отправляет А. В. Дружинину для «Библиотеки для чтения». Но ни странички из этой рукописи не сохранилось. Потерялась в дороге? Пропала у Дружинина? А может быть, Григорьев, желая что-нибудь подправить, задержал рукопись у себя и потом по безалаберности оставил у Трубецких, когда переезжал на нанятую квартиру? Как раз ведь его уход из дома Трубецких приходится на те дни. Очень, очень обидна эта пропажа. Несколько лет спустя, находясь в Оренбурге, Григорьев опять задумал книгу очерков о своих поездках — и опять до нас ничего не дошло, может быть, тогда писатель и вообще еще не приступал к работе.

Вскоре после Рима Григорьев стал собираться вместе с Трубецкими в летний Париж; семейная кавалькада отправилась в конце мая через Ливорно—Геную—Марсель, то есть пароходами до французского берега. В Генуе была остановка, и наш путешественник смог осмотреть художественные галереи и церкви. По прибытии в Париж он опять пожелал жить самостоятельно и, имея всего червонец в кармане, начал слоняться по гостиницам. Еще только осваиваясь во Флоренции, он уже писал Е.С. Протопоповой 1 сентября 1857 года: «В Италии мне так же гадко, как будет в Париже через два дня по приезде, как было и будет в Москве». Воистину. Первые дни, конечно, ушли на многочасовые посещения художественных музеев. Лувр особенно притягивал Григорьева, а там — Венера Милосская. В Италии наш литератор впервые познал и прочувствовал живопись — она «запела», а Париж, Лувр, впервые показал ему, что такое настоящая скульптура, мрамор Венеры Милосской «запел» для него… Как в галерее Питти он подолгу разговаривал с «Мадонной» Мурильо, так в Лувре часами находился у Венеры Милосской и вел с ней беседы. И — богиня ведь! — молил ее послать ему женщину — жрицу любви, а не корыстного разврата.

Но богиня не снисходила до такого подарка. Зато судьба послала Григорьеву Максима Афанасьева, участника вечеринок «молодой редакции» «Москвитянина». Мы очень мало знаем об этом человеке, лишь из писем Григорьева к друзьям вырисовывается образ талантливого молодого москвича, но проповедовавшего идеалы Разина и Пугачева. От этих идеалов наш Аполлон отшатывался с ужасом, но уважал «беспутство», а когда встретил Максима в парижской православной церкви, то полетели в пропасть все попытки вести добропорядочную жизнь, пустились Аполлон с Максимом во все тяжкие. Как назло, Григорьев еще уронил себя в глазах Трубецких и их аристократических знакомых: на одном званом обеде упился, как сапожник.

Но регулярные занятия с князем Иваном продолжались; ежедневно, по четыре часа, учитель преподавал ученику прежние предметы. В августе Трубецкие стали собираться в Италию, позвав Григорьева и на второй учебный год. Он согласился, уговорил скупую княгиню приобрести нужные для занятий книги по истории, политической экономии, древним литературам; готов был выехать во Флоренцию в начале сентября и заранее задумал жить все-таки на отдельной квартире. Трубецкие уже отправились в Италию. И вдруг… У Григорьева очень часто возникали эти «вдруг», как позднее у героев Достоевского. Проснулся он 30 августа «после страшной оргии» с компанией Максима Афанасьева, «с отвратительным чувством во рту, с отвратительным соседством на постели цинически бесстыдной жрицы Венеры Милосской», и вспомнил — что это день именин Островского, когда все члены «молодой редакции» собирались вместе, были полны лучезарных планов и надежд. И это воспоминание стало последней каплей: «В Россию! раздалось у меня в ушах и в сердце!.. (…) А Трубецкие уж были на дороге к Турину и там должен я был найти их. В мгновение ока я написал к ним письмо, что по домашним обстоятельствам и проч.» (цитата из письма к Погодину от 30 сентября 1859 года). Но ему пришлось проторчать в Париже еще две недели, пока не раздобыл денег на дорогу. В связи с этим неожиданным решением рухнули давние планы Григорьева посетить Герцена в Лондоне.

Кто знает, может быть, поездка в Англию и изменила бы его дальнейшую судьбу. В последние месяцы заграничной жизни Григорьев находился в тяжелейшем идеологическом и нравственном кризисе. Впрочем, это потом продолжилось и в России. Уже в «Москвитянине», в связи с неуспехом журнала, глава «молодой редакции» стал терять ощущение своей нужности людям, своей правоты, а это — самое страшное для мыслителя и журналиста. После «Москвитянина», при отсутствии своего печатного органа, подобное мироощущение лишь усилилось. Даже когда Григорьев начинал участвовать в новом и перспективном журнале «Русское слово», оно, это мироощущение, не выветрилось из глубины его души. «Веры, веры нет в торжество мысли, да и чорт ее знает теперь, эту мысль », — откровенно признавался он в письме к Е.С. Протопоповой 26 января 1859 года. Тем более пессимизм нахлынул после провала надежд на «Русское слово». Из письма к Погодину от 29 сентября 1859 года: «Я дошел до глубокого основания своей бесполезности в настоящую минуту. Я — честный рыцарь безуспешного, на время погибшего дела». Григорьев верил в победу своих идей лишь в отдаленном будущем, а что тогда ему оставалось делать сейчас? Вот тут и возникала мысль о сотрудничестве с Герценом как об одном из вариантов жизненного выбора: «Афонская гора или виселица» (письмо к Е.С. Протопоповой от 19 марта 1858 года); «… либо в петлю, либо в Лондон…» (письмо к М.П. Погодину от 28 сентября 1860 года). Петля — это, конечно, самоубийство, мало вероятное для христианина. А виселица — не «личная» петля, это убийство со стороны государства. Видимо, здесь тоже брезжил лондонский ореол, сотрудничество с Герценом. Так что получалась дилемма: или идти в монахи на Афонскую гору, или ехать к Герцену в Лондон. Но в действительности Григорьев не принял ни тот, ни другой путь, а продолжил журнальную и творческую литературную работу в России.

В РОССИЮ!

Своих денег у Григорьева в Париже не оставалось ни гроша — как обычно. Но — опять вдруг! — еще весной 1858 года на его пути появился великий банкир. Не Господь Бог, на которого он так уповал, а земной человек — граф Григорий Александрович Кушелев-Безбородко (1832—1870). Потомок знаменитого екатерининского вельможи, бездетный, меценат, молодой еще человек (он был на 10 лет моложе Григорьева). Обладавший несметными богатствами предков, граф не хотел быть вельможным бездельником, а так как он сам баловался писательством (будучи в общем-то графоманом) и так как существовавшие журналы и газеты не очень его жаловали, то он еще в 1856 году решил издавать свой собственный журнал «Русское слово». Человеку с таким титулом и такой фамилией, конечно, было легко получить разрешение, и, когда Григорьев находился в Италии, граф как раз организовывал редакцию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: