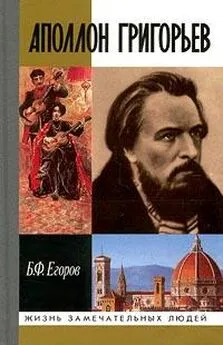

Борис Егоров - Аполлон Григорьев

- Название:Аполлон Григорьев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая Гвардия

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02323-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Егоров - Аполлон Григорьев краткое содержание

В книге известного литературоведа и историка Б.Ф.Егорова впервые для широкого читателя подробно и популярно раскрывается жизненный путь одного из сложнейших деятелей русской культуры Аполлона Александровича Григорьева (1822-1864), замечательного поэта, прозаика, литературного и театрального критика, публициста. Широко известный лишь своими `цыганскими` песнями (`О, говори хоть ты со мной...` и `Две гитары, зазвенев...`), он был еще выдающимся критиком середины XIX века (Тургенев сравнивал его с Белинским), автором интереснейших воспоминаний, талантливым очеркистом. Человек неуемных страстей, он не знал меры в любви, в дружбе, в алкоголе, часто впадал в идеологические крайности (был масоном, революционером, консерватором, славянофилом, `почвенником`), честно потом отказывался от `экстремизма`. По противоречиям жизни и творчества Григорьев может сравниться с Н.С.Лесковым и В.В.Розановым.

Аполлон Григорьев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Особое место в данном ряду занимают статьи Григорьева об опере, а среди них в центре находится рецензия на постановку оперы А.Н. Серова «Юдифь». Александр Николаевич Серов (1820—1871) — выдающийся русский композитор и музыкальный критик, к сожалению, ныне мало известный (кажется, только часто повторяемая в исполнении Шаляпина ария о широкой Масленице из оперы «Вражья сила» выводит его имя из забвения). Он стал в последние годы жизни Григорьева одним из самых близких его друзей. К сожалению, самую значительную и, увы, не законченную свою оперу «Вражья сила» он тогда еще только задумывал. Григорьев знал лишь первую его оперу «Юдифь» (1862) на известный библейский сюжет и дал ей очень высокую оценку; он также считал Серова самым крупным русским музыкальным критиком, как Белинского — литературным (хорошо бы добавить, что сам Аполлон Александрович был тогда крупнейшим театральным критиком).

Серов, бывший большим поклонником и пропагандистом тогда еще мало известного в России Вагнера, познакомил с его творчеством и Григорьева, и тот стал «вагнеристом», рассматривая Вагнера как продолжателя любимого Бетховена. Не в «якорной», а в «эпохальной» статье «Русский театр» («Эпоха», 1864) наш критик подробно раскрыл смысл своего увлечения Вагнером. Считая, что театр — и драматический, и музыкальный — должен подчиняться литературному тексту, Григорьев особенно оценил громадную роль напряженно-конфликтного либретто в операх германского композитора: Вагнер — «творец музыкальной драмы в ее высшем значении, самый чистый из ее современных представителей, притом творец драмы трагической».

А этот драматизм, считает критик, делает оперы Вагнера доступными и популярными для широкого круга зрителей и слушателей: «Как демократ я, разумеется, вагнерист, ибо принцип, что опера есть драма — (…) принцип вполне демократический, устраняющий наслаждения дилетантские и дающий наслаждения массам». Правда, Григорьев не одобрял «крайностей» Вагнера (смешение всех родов драматического искусства в один, в оперу), но считал его крупнейшим тогда западноевропейским композитором.

В «якорной» же рецензии на постановку «Юдифи» Серова Григорьев своеобразно истолковывает «вагнеризм» своего друга: «Всего менее на свете похожее на создание Вагнера, — близкое уже скорее, если нужны непременно сближения, к Мейерберу, чем к Вагнеру, — создание нашего маэстро тем не менее победа вагнеризма, торжество новой (…) идеи истинного реализма». Развивая идеи более ранней статьи «Реализм и идеализм в нашей литературе», Григорьев и здесь под «истинным реализмом» подразумевает сочетание «полнейшей жизненности» и «натурализма формы» с идеалом, а современными истинными реалистами он называет Вагнера, Серова, Гюго («Отверженные»), Островского. В статьях «Якоря» и «Эпохи» он лишь начинал углубляться в сферу театрально-музыкальной критики, но его кончина прервала путь нашего мыслителя к пониманию новых открытий в оперном творчестве второй половины XIX века.

Довольно значительное место среди статей Григорьева в «Якоре» стала занимать злободневная публицистика, ранее почти не привлекавшая его внимания. Но слишком бурные и тревожные события протекали в стране, чтобы от них можно было укрыться в мир искусства: запутанные последствия крестьянской реформы, молодежные радикальные метания, польское восстание 1863 года… И Григорьев откликался. Особенно ценна его статья «Вопрос о национальностях», где автор с прежней страстью ратует, вопреки космополитическим прогнозам «теоретиков» (то есть западников), за свободное развитие национальностей, за право Малороссии, то есть Украины, на свой язык и на свою литературу (и выделяется «великий Тарас Шевченко»); каждая национальность, подчеркивает Григорьев, имеет право «на самобытность существования», но никак не за счет другой нации, а лишь «в пределах ее языка, верований и племени ». Эти строки, опубликованные в разгар польского восстания, можно трактовать как отрицание и притязаний России на польские земли, и мечтаний Польского революционного комитета о присоединении Западной Украины и Белоруссии.

В статьях послемосквитянинского периода, в связи с идеей о двух сторонах русского характера, Григорьев впервые заговорил о мещанской «тине», болоте. Теперь же, под влиянием социальных перемен после 1861 года, «болотистое» мещанство зашевелилось, озлобилось, стало агрессивным, и это в свою очередь усилило ненависть нашего публициста ко всем реакционным кругам России, противящимся реформам. Григорьев в статье «Якоря» «Ветер переменился» посмел сравнить русских реакционеров с французским монархическим террором и прямо написал, что пришел в «неописуемый ужас от многообразных проявлений «белого» террора, обнаруживавшегося преимущественно в бюрократических и мещанских слоях общественной жизни». Эта реакция, добавляет автор статьи, нисколько не лучше «красного» террора.

Непосредственно же сатира и обличение никогда не были удачными жанрами для Григорьева, он впадал при полемике с идеологическими противниками в прямую грубость, часто превосходящую грубые же наскоки враждебных журналистов; например, ненавидя радикальных деятелей «Современника», он мог бранить Чернышевского и Добролюбова за превращение «фешенебельного журнала» в «социальную конюшню».

В качестве сатирического приложения к «Якорю» выходил тоже еженедельный журнал «Оса», и его редактором был также Григорьев. Он помещал там ругательные пассажи в стихах и прозе, мало остроумные, повторяющие его нападки в «Якоре», нападки на два фронта сразу: против радикальных журналов «Современник», «Русское слово», «Искра» — и против «белого» террора, особенно против «Домашней беседы» полубезумного реакционера В.И. Аскоченского. Григорьев часто противопоставлял сатиру и «положительные» описания, считал, что именно последние народны; он ведь и Некрасова упрекал, что выдающийся народный поэт опускается до сатиры, но и сам не выдерживал и «опускался», нанося удары и «левым», и «правым».

Стремление стать над схваткой в напряженные моменты национальной истории никогда не приводило к успеху: широкие массы читателей склонялись к какой-либо одной позиции. Или — или. Поэтому новое издание, затеянное Стелловским и Григорьевым, было обречено на неуспех. Этому помогала еще и пессимистическая тональность статей редактора. Мелькали подписи, подчеркивавшие «маргинальность» авторов: «Ненужный человек», «Гамлет Щигровского уезда» (название повести И.С. Тургенева о «лишнем человеке»). Да и внутри статей звучали «похоронные» ноты. С самого начала издания «Якоря». Вот программный первый номер. Вторая статья, после «Вступительного слова…», называлась «Безвыходное положение. Из записок ненужного человека». А в ней — «Дело наше покончено», нам нет места в практической жизни и т. д., и т. п. Читатель мог спросить: если ваше дело покончено и вы никому не нужны, зачем же вы затеваете журнал?! Недруги Григорьева, и слева, и справа, без всяких колебаний уверяли читателей, что именно они знают истину и именно они поведут страну к счастливому будущему, именно они умны, благородны и талантливы. Конечно же, такая уверенность была куда более привлекательна для массового читателя, чем унылые рассуждения о сложности жизни. Единственное, что из «Якоря» широко читалось и ценилось, особенно в актерских кругах, — это театральные рецензии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: