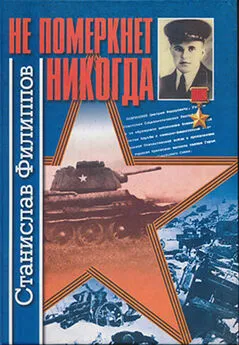

Николай Крылов - Не померкнет никогда

- Название:Не померкнет никогда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Крылов - Не померкнет никогда краткое содержание

В настоящем издании объединены воспоминания Маршала Советского Союза Н. И. Крылова о героической обороне Одессы и Севастополя, выходившие в свое время отдельными книгами. Николай Иванович Крылов был одним из руководителей обороны этих городов, начальником штаба Приморской армии, сражавшейся за них вместе о военными моряками. Последовательно рассказывая о развитии событий на одесских и севастопольских рубежах, автор опирается на богатый фактический материал, знакомит читателей со многими замечательными людьми — героями Одесской и Севастопольской обороны.

Не померкнет никогда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Прикрывавшие наш левый фланг кавалерийские дивизии, в которых осталось по нескольку сот бойцов, не смогли задержать крупные вражеские силы, двинувшиеся от Каркинитского залива на Евпаторию. На правом фланге, также обойденном противником, мы утратили контакт с соседом — 9-м стрелковым корпусом. С трудом отражались попытки врага вклиниться в стыках дивизий и полков, но отдельные танки и группы мотоциклистов прорывались и тут. Чтобы не потерять связи со штабами соединений (им, как и штарму, приходилось часто переходить на новое место), наши направленцы день и ночь носились по степи.

Они доставляли все более тревожные сведения о состоянии частей, о сокращении числа активных штыков. Как всегда в ближнем бою, выбывало из строя много командиров.

В те дни был сражен горячий и бесстрашный подполковник Амбиос Кургинян недавний начальник штаба 241-го стрелкового полка, только что залечивший свои одесские рапы и вернувшийся в тот же полк командиром. Увезли в Симферополь тяжелораненого капитана Василия Барковского — известного всей армии командира лучшего противотанкового артдивизиона. Чапаевцы потеряли начальника штаба подполковника Николая Павловича Васильева. В двух полках дивизии Воробьева были убиты или ранены все комбаты.

Последовала директива Военного совета войск Крыма о переходе к сдерживающим боям с постепенным отходом на промежуточные рубежи в глубине полуострова, для Приморской армии — в южном направлении. Это означало, что возможность вернуться на Ишуньские позиции и отстоять Крым в целом уже исключается.

Затем связь с командованием войск Крыма прервалась. Было лишь известно, что из Симферополя оно выехало (как потом оказалось, в Карасубазар, а оттуда в Алушту). Так настал момент, когда Военному совету Приморской армии потребовалось самостоятельно принять решение, от которого могло зависеть, в этом мы отдавали себе отчет, гораздо большее, чем судьба самой армии.

Наверное, Иван Ефимович Петров тяжелее, чем любой из нас, переживал то, что произошло с приморцами на севере Крыма, — и в силу особой своей ответственности командарма, и потому, что был по натуре человеком эмоциональным, принимавшим все близко к сердцу. Горечь и боль от сознания, что армия, пусть не по своей вине, не смогла выполнить поставленной задачи, побуждали Петрова еще напряженнее думать над тем, как все-таки не дать противнику достичь его основных целей на Крымском театре военных действий. В решении Ставки об эвакуации наших войск из Одессы возникшая угроза Крыму рассматривалась как угроза базированию Черноморского флота. Значит, имелся в виду прежде всего Севастополь; в конечном счете одесские дивизии нужны были здесь для того, чтобы враг не захватил главную военно-морскую базу страны на юге.

Из этого, считал генерал Петров, следует исходить и теперь. Среди нас не было моряков, но когда встал вопрос о том, куда следует вести армию, если не поступит на сей счет приказ от старших начальников — в первый раз Военный совет обсуждал это еще в Сарабузе в ночь на 31 октября, — говорили больше всего о флоте. О том, что ему необходимо сохранить свободу действий на всем Черном море, возможность наносить удары по коммуникациям и портам противника и не подпускать неприятельские десанты к нашим берегам. И поэтому армия, которая не зря называется Приморской и уже обороняла вместе с моряками Одессу, должна, пока еще не поздно, встать на защиту Севастополя.

Через двенадцать-тринадцать часов состоялось военное совещание в Экибаше, с которого я начал свой рассказ. Командарм был глубоко удовлетворен тем, что абсолютное большинство командиров и комиссаров смотрело на дело так же, как он и Военный совет. А наш штаб к тому времени уже наметил маршруты движения соединений, определил уравнительные рубежи, рассчитал время выхода к ним головных колонн. Был подготовлен и боевой приказ, подписанный сразу после совещания.

* * *

Как уже говорилось, командарм решил вывести армию на Альму. На моей рабочей карте он сам наметил красным карандашом будущие полосы обороны дивизий на ее южном берегу.

Эта река, а по понятиям Средней России — речка, устремляющаяся с холмов Бахчисарайского плато почти прямо на запад, вошла в историю благодаря известному сражению 1854 года. Она образовала на своем пути к морю резко очерченную, местами довольно глубокую долину, которая представлялась выгодным рубежом на дальних подступах к Севастополю, тем более что невдалеке за нею протянулись в том же направлении, словно запасные позиции, долины еще двух полугорных-полустепных речек — Качи и Бельбека.

Но занять оборону на Альме нам не пришлось. Когда войска уже начали марш, стало известно, что передовые части противника прорвались по приморской дороге в междуречье Альмы и Качи. Вопрос об оборонительной позиции на Альме стал беспредметным: враг нас опередил.

Иногда спрашивают: а нельзя ли было все-таки идти прямо, принять где-то под Бахчисараем бой и пробиться уже не на Альму, а дальше — к Каче, не сворачивая с кратчайшего пути? Так ли уж значительны были преградившие этот путь неприятельские силы?

Подобные вопросы возникали и тогда. А ответ на них диктовался состоянием наших войск, характером местности, общей обстановкой.

Да, мы с самого начала сознавали, что без боя на севастопольские рубежи не выйдем. Однако бой бою рознь. Вступать в него ночью, в голой степи, да еще с ходу, имея мало боеприпасов, без танков, не зная к тому же, сколько их у противника и каковы его силы вообще (а быстро выяснить это мы не могли), — не слишком ли велик риск? Попытка пройти к Каче напролом, даже если бы это вообще удалось, могла обернуться такими потерями, после которых от армии, и так уж очень поредевшей, было бы под Севастополем мало проку.

Оценив новую обстановку, командарм около полуночи принял решение направить дивизии на юго-восток от Симферополя, с тем чтобы предгорьями обойти противника, прорвавшегося на юг, и вывести наши войска на Качу.

Приказ об изменении маршрута передавался в каждую из колонн устно и, во избежание сомнений и переспросов, самыми ответственными лицами. Командиру 95-й дивизии командарм объявил приказ лично, застав его у деревни Камбары, где тот поджидал подхода своих частей. Мне было поручено повернуть 172-ю дивизию.

В ночной степи, озаряемой разгоравшимися где-то на западе пожарами, у развилки дорог, я во второй раз встретился с полковником Иваном Андреевичем Ласкиным, которого впервые увидел несколько часов назад в Экибаше.

Ласкин производил хорошее впечатление: подтянутый, собранный, явно со строевой жилкой и, как видно, наделен живым умом, быстрой реакцией, схватывает все с полуслова. Должен сказать, что такое представление о нем в дальнейшем только укреплялось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: