Борис Маркус - Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г

- Название:Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Маркус - Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г краткое содержание

Борис Сергеевич Маркус родился в Москве в 1919 году. По окончании института был направлен на фронт. Участвовал в обороне Москвы, был тяжело ранен, с 1943 года и до конца войны воевал в Гвардейских минометных частях. От Сальских степей Ростовской области прошел по военным дорогам через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию. Войну закончил в Австрии в звании гвардии майора.

После войны Борис Сергеевич Маркус работал архитектором. Занимался проблемами реконструкции центра Москвы, сохранения исторического города. С 1988 г. работает в Экспертно-консультативном общественном совете при Главном архитекторе г. Москвы. С 1998 по 2002 год — вице-президент Союза московских архитекторов (СМА). В настоящий момент — советник президента СМА. Заслуженный архитектор России.

Книга «Московские картинки 1920–30-х годов» интересна не только с литературной и исторической позиции, но и своим оформлением. Будучи прекрасным художником, Борис Сергеевич использовал в качестве иллюстраций собственные рисунки, сделанные с натуры или по воспоминаниям. Книга обращает на себя внимание искренней любовью автора к историческому центру старой Москвы.

Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По улице идут трамваи, но мы никогда в школу на трамваях не ездим. Даже как-то в голову не приходило, чтобы на трамвай сесть. Ведь всего-то две остановки. Даже меньше. Ведь Мерзляковский переулок все же ближе, чем остановка у Никитских ворот. Бежать, конечно, было интереснее. А в трамваях давка, шум. Разве сравнишь с вольной улицей.

Эта улица, как и ее соседка Поварская, тоже «стреляет» на церковь Покрова в Кудрине. Когда смотришь в ту сторону, то над деревьями Зоопарка ярко блестит шпиль Покрова. Так и перекликались два шпиля, Бориса и Глеба, что на Поварской, Покрова в Кудрине и купол Большого Вознесенья. Хотя думаю, что такие переклички не ограничивались двумя-тремя церквами. Наверняка, были и другие подобные тому примеры. Сколько церквей, столько и примеров.

Много хороших домов на улице. Мне особенно тогда нравился дом, кирпичный фасад которого был, как ковер. Разного цвета кирпичи, много узоров, изразцов, красивых наличников «под русский стиль» на окнах. Здесь, в этом доме, жили старые большевики. В ирином классе как раз учились трое детей таких знаменитых людей. Латыши Иза и Доля Румбы. И Ляля Лепешинская. Эта, кажется, из семьи, близкой к самому Ленину.

Обращали на себя внимание и другие дома, как на углу Скарятинского. Обыкновенный дом, но здесь жил художник Туржанский, а его дочь Ирина училась в нашей школе. Дальше шли особые дома. На правой стороне, например, был «Дом младенца» имени Герцена. Я еще думал, как это неправильно звучит. Будто бы младенец какой-то, а не дом, был имени Герцена. Глупо, конечно. Здесь содержались всякие подкидыши, или дети, лишившиеся по каким либо причинам матерей. За этим домом было турецкое посольство. А дальше шли обыкновенные двух-трехэтажные дома, ничем не примечательные.

На углу Ножевого переулка располагалась пожарная часть. Это было очень заманчивое здание. Начальником части был отец Кольки Донцевича из нашего 5-го «д», и мы частенько заходили к нему посмотреть, как живут пожарники, посмотреть на их машины, даже просто медные сверкающие каски или брандспойты руками потрогать. Не всякому же это счастье выпадет. Жалко, что Юрку Моделя перевели в «а», а меня в «д». На какое-то время мы разошлись, вернее, директор по какой-то причине решил нас развести по разным классам. Заслужили чем-нибудь. Уж и не помню, чем. А не разошлись бы, то вместе бы повсюду ходили. И к пожарникам, в том числе.

На другом углу Ножового и Большой Никитской улицы в небольшом двухэтажном домике жила наша учительница русского языка и литературы в 5-х и 7-х классах Надежда Сергеевна Барабошина. А прямо напротив ее дома, через квартал, только уже на Малой Никитской улице, жила ее подруга, любимая моя учительница математики и наш классный руководитель Лидия Игнатьевна Громан.

На повороте на Мерзляковский переулок стоял большой доходный дом. Внизу магазин «Консервы». Здесь продавали не только консервы, но и овощи, и фрукты, а главное, всякие вкусные соки. В этом доме жили очень ответственные работники. Например, начальник милиции всей Москвы Вуль. Кто-то из его детей, кажется, тоже учился в нашей школе.

Я сказал «на повороте на Мерзляковский» и не оговорился. Тут никакого угла и не было. Просто большой дом, прерываясь на повороте, плавно заворачивал в переулок, а Большая Никитская поворачивала так же плавно чуть влево, к Никитским воротам. Вот на этом повороте и находился большой магазин «Консервы», где торговали соками, куда мы часто забегали, сравнивая, где лучше — тут или у Никитских ворот.

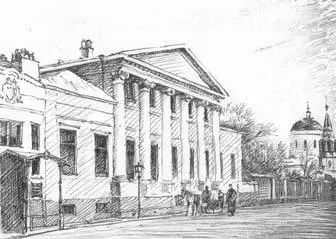

Но еще до этого поворота надо посмотреть на некоторые дома другой стороны. Тут в большой бывшей городской дворянской усадьбе находилась школа. Дом у нее торжественный, как дворец. И стоит он в глубине двора. Эта школа для меня лично имела огромное значение.

Когда я был в первом классе, а в нашей школе еще не было октябрятского отряда, моя мама отвела меня в эту самую школу, где октябрята уже были, и где хорошо развивалась их самодеятельность. Не знаю как, но каким-то образом меня, чужого для них мальчика, приняли в группу октябрят. Мама как-то уговорила. Там я больше всего занимался рисованием. Пытался петь, но ничего у меня не получалось. А через год мы уже готовились к вступлению в пионерский отряд в своей школе, и я, конечно, должен был покинуть свой октябрятский отряд.

Через несколько домов от школы стоит японское посольство. Раньше здесь жил Суворов. Даже на фасаде так и написано: «Здесь жил Суворов». Коротко и ясно. Правда, очень непохож был этот дом на особняк вельможи или какого-нибудь знатного лица. Большой и не очень жилой с виду. Но, несмотря ни на что, именно здесь жил род Суворовых. Это вызывало гордость.

И приходской церковью их рода всегда была церковь Федора Студита. А почему не «Большое Вознесенье»? Рядом с этим домом раньше стояла небольшая колокольня при огромном храме «Большое Вознесенье».

Обращает на себя внимание то, что храм «Большое Вознесенье» и его колокольня совсем непохожи друг на друга. Слышал, что храм построен на месте прежней церкви, при которой и стояла эта колокольня. И были они обе семнадцатого века. А современный храм построен был только в девятнадцатом. Почему-то новую колокольню, задуманную по проекту, не построили. Оставили старую. Она такая небольшая, рядом с храмом просто малышка, но очень славная. Восьмигранная узкая пирамида шатра прорезана окошками-слухами, украшенными небольшими наличниками. А сам храм стоит величественный, с большими многоколонными портиками по бокам. По стилистике оба эти замечательные здания совсем не сочетаются.

В тридцатых годах до колокольни, наконец, добрались. Снесли. Долгое время на ее месте был дровяной склад, а после войны здесь соорудили сквер. Позднее в центре сквера установили памятник Алексею Николаевичу Толстому. Он жил по соседству на повороте Спиридоньевки.

А еще я тогда узнал, что задолго до окончания строительства храма в одном из боковых приделов венчался сам Пушкин со своей Натали. Ведь дом Гончаровых находился тут же неподалеку — в Скарятинском переулке на Большой Никитской. И приписан был к приходу этой церкви. Я специально ходил на Скарятинский, чтобы посмотреть, в каком же именно доме жили Гончаровы. Точно тогда ничего не узнал, но примерно догадался. Дом как дом, ничего особенного. И если бы не Гончаровы и Пушкин, то и смотреть-то не на что. Но почему-то никакой памятной доски ни на одном из домов не было. Странно. Ведь Пушкин все-таки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: