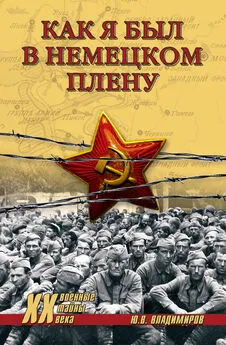

Юрий Владимиров - В немецком плену. Записки выжившего. 1942-1945

- Название:В немецком плену. Записки выжившего. 1942-1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-02356-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Владимиров - В немецком плену. Записки выжившего. 1942-1945 краткое содержание

Мемуары рядового Юрия Владимирова представляют собой детальный и чрезвычайно точный рассказ о жизни в немецком плену, в котором он провел почти три года. Лишения, тяжелые болезни, нечеловеческие условия быта. Благодаря хорошим языковым способностям автор в совершенстве овладел немецким языком, что помогло выжить ему и многим его товарищам. После окончания войны мытарства бывших военнопленных не закончились – ведь предстояла еще длинная дорога домой. На родине Ю.В. Владимиров свыше года подвергался проверке, принудительно работая на угольных шахтах Донбасса.

В немецком плену. Записки выжившего. 1942-1945 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Шахтеры, спустившись в шахту, сначала шли горизонтально по освещаемому в некоторых местах электролампами штреку, выполненному в виде очень длинного туннеля. Затем доходили до переднего (нижнего) конца лавы – забоя и оставляли на месте проходчиков, удлинявших этот штрек бурением глубоких отверстий – шпуров в породе и их последующим взрыванием.

В самой лаве забойщики доходили до кучи взорванной массы, смешанной с породой, и приступали к работе, поместив сначала недалеко от себя принесенные с собой лампы. Два крепильщика топорами и другим инструментом устанавливали вертикально между верхом и основанием от очищенной от угля части лавы деревянные стойки, чтобы закрепить кровлю и не допустить ее обрушения во время работы всех находящихся в данной лаве шахтеров. Материалом стоек были только сосна (в основном) и ель, хотя они и не так прочны, как, в частности, дуб. Это объясняли тем, что такие стойки при критической нагрузке кровли на них начинают трещать и тем дают забойщикам знать о наступающей опасности завала. А дубовые стойки в аналогичной ситуации не трещат и сразу разрушаются со всеми вытекающими из этого последствиями. (Но иногда бывало и так, что кровля обрушивалась все равно, несмотря на наличие стоек, приводя к гибели забойщиков в завале.) Пока крепильщики занимались своим делом, два навальщика сбрасывали взорванную массу совковыми лопатами на положенные друг за другом на основание лавы металлические желоба – рештаки, по которым эта масса, благодаря наклону всех рештаков книзу, своему весу, спускалась в вагонетку на рельсах в штреке. При этом пропускальщику приходилось все время двигаться с лопатой вверх и вниз по забою, чтобы не допустить скапливания угля и породы на рештаках. Устанавливали рештаки и снимали их после выработки лавы сам пропускальщик и навальщики. Как только вагонетка заполнялась, вагонщицы сменяли ее на стоявшую рядом пустую, двигали вдвоем сзади руками заполненную вагонетку к месту выхода из шахты и таким образом отправляли весь груз наружу – на-гора. Там другие рабочие выгружали содержимое вагонеток на длинный ленточный конвейер для сортировки и отделения массы угля от кусков породы вручную, чем занимались только женщины, стоявшие у движущейся ленты с ее обеих сторон. При этом они сбрасывали куски породы на аналогичный соседний конвейер, который доставлял их высоко вверх на вершину иногда дымящейся и испускающей зловоние черной горы – террикона. А уголь поступал сразу в полувагоны, находившиеся на железнодорожном пути, для отправки потребителю.

Пустые вагонетки спускали группами той же лебедкой обратно в штрек, где вагонщицы снова катили к нижнему концу лавы, и процесс повторялся. Большой трудностью в работе вагонщиц было то, что нагруженные вагонетки (а нередко и порожние) во время движения сходили с рельсов (забуривались) и их приходилось ставить опять на рельсы, для чего быта необходима помощь других шахтеров, отвлекавшихся из-за этого от своей работы.

Для крепильщиков доставляли уже почти готовые к установке деревянные стойки, которые оба этих забойщика своим инструментом подгоняли на точно необходимую длину и ставили в забое вертикально. Делали они это сильными ударами обухом топора по верхней части стойки, сделав предварительно в основании лавы, а иногда и на ее кровле неглубокие ямочки. В некоторых случаях между верхним концом стойки и кровлей забивали деревянный клин.

Стойки представляли собой квадратные или прямоугольные брусья толщиной не менее 15 и длиной до 100 сантиметров. Их доставкой к крепильщикам занимались двое рабочих, называвшихся лесогонами. Сначала они с вагонщицами привозили стойки по штреку к забою на пустых вагонетках. Затем, выгрузив стойки, постепенно двигали их по лаве отдельными бросками наклонно вверх вдоль рештаков.

Впереди крепильщиков и навальщиков – выше мест их расположения в забое находился бурильщик, который в пласте со слоем угля и тонким промежуточным слоем породы пробуривал называвшиеся в шахте бурками (а также шпурами) горизонтальные отверстия диаметром 40–50 миллиметров и длиной до 1,5 метра. Делал он это бормашиной «баран». Машина весила не менее 15 килограммов. Электроток подводился к машине из трансформаторной будки в штреке кабелем длиной почти равной длине лавы. И из-за этого бурильщику очень тяжело и сложно было тащить его за собой, одновременно перемещая и лампу.

Все эти, а также другие неприятные особенности бурильного оборудования делали труд бурильщика не менее тяжелым, чем крепильщика. Кроме того, бурильщику требовалось всегда, а особенно при большой сырости в шахте, работать со специальными резиновыми перчатками на руках, чтобы не быть случайно убитым током высокого напряжения в самой машине или кабеле. Признаком такой возможности от «барана» было то, что он «корпусил» – его корпус трещал и с него било в руки. Но требовавшиеся перчатки не всегда бывали, и тогда трудиться бурильщику приходилось без них, и особенно в так называемые «дни повышенной добычи угля».

После того как бурильщиком проделывались 7–8 бурок, а навальщики и крепильщики к этому времени уже почти закончили на данном этапе свое дело, приступал к работе взрывник, называвшийся на шахте почему-то запальщиком. В основном эту опасную работу выполняли женщины.

Запальщица приходила к готовым буркам с сумкой, в которой находились упакованные в водонепроницаемую бумагу цилиндрики диаметром 40–50 миллиметров и длиной до 250 миллиметров, внутри которых содержалось взрывчатое вещество (наверное, аммонал). Кроме этой сумки у запальщицы были с собой круглая деревянная палка диаметром несколько меньшим диаметра бурки и длиной около 2 метров, запальные шнуры и спички. Палкой она заталкивала во все 7–8 бурок требующееся количество цилиндриков со взрывчаткой и к концу последнего из них в начале каждого шпура вкладывала запальный шнур. Затем громко давала команду всем другим забойщикам (включая, конечно, и бурильщика с «бараном», кабелем и лампой) быстро уйти вниз от заминированного места на достаточно безопасное расстояние, и эта команда всеми безукоризненно исполнялась. После этого запальщица поджигала спичкой концы всех запальных шнуров в бурках и сама быстро удалялась от них вниз к остальным забойщикам.

А потом следовали сильные взрывы, благодаря которым слой угля и промежуточный слой породы в нем разрушались до состояния большой кучи кусков разного размера и мельчайших частиц – штиба. И все это потом навальщики сбрасывали лопатами на рештаки. Такая операция повторялась за смену еще раза два и даже три.

Совершенно иной, чем у шахтеров в забое лавы, была работа у бутчиков и проходчиков. Бутчики работали достаточно далеко позади лавы, из которой уже выбрали уголь. Пространство, где они трудились, называли бутовым. В это пространство группа из трех-четырех бутчиков приходила в основном с ручным бурильным устройством – шнеком. При помощи его эта группа медленно сверлила в кровле – пустой породе – сверху вниз отверстия на длину шнека (более метра) в четырех-пяти местах по длине бывшего забоя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Владимиров - Как я был в немецком плену [litres]](/books/1066133/yurij-vladimirov-kak-ya-byl-v-nemeckom-plenu-litres.webp)