Александр Нилин - Стрельцов. Человек без локтей

- Название:Стрельцов. Человек без локтей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-235-02438-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Нилин - Стрельцов. Человек без локтей краткое содержание

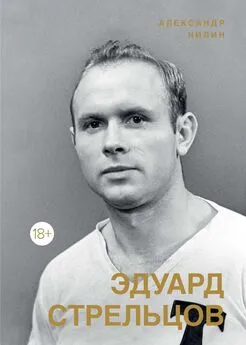

Вниманию читателей предлагается не вполне обычная биография. Книга А. П. Нилина написана в биографическо-мемуарном жанре: она наполнена личными воспоминаниями автора, его размышлениями не только о судьбе Эдуарда Стрельцова, но и о времени, в котором довелось жить великому футболисту, а также о времени, в котором тот оставил нас жить после своего ухода. Автор раскрывает малоизвестные страницы быта своего героя, его жизни как на свободе, так и в заключении, подробности взаимоотношений с матерью, женами, детьми, друзьями, случайными знакомыми. В книге использованы письма из архива семьи Стрельцова, мемуары, многочисленные свидетельства современников, а также редкие фотографии, многие из которых публикуются впервые.

Стрельцов. Человек без локтей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пройдет четыре с половиной десятилетия и в обновившихся «Известиях» журналист Семен Новопрудский, родившийся намного позже матча нашей сборной с футболистами ФРГ в ранге чемпионов мира, выступит с эссе, утверждающим, что Германии шок от фашизма помог преодолеть футбол. Мысль примечательная и в том еще контексте, что постановка спортивного дела в ГДР копировала советскую, но из-за немецкой пунктуальности во многом ее утрировала. Успехи на международных соревнованиях были значительными, но слепо служили пропаганде, а не одушевлению страны, калькирующей чужую казарменность.

Новопрудский в германской истории XX века акцентирует три ключевые даты: 1918 год — поражение в Первой мировой войне, после чего последовало крушение монархии и многолетняя изоляция страны, 1945 год — поражение во Второй мировой войне, расколовшее страну надвое, 1954 год — нежданная победа немцев на мировом чемпионате по футболу, ставшая началом возвращения Германии под именем ФРГ в мировое сообщество. Новопрудский предлагает отрешиться от ассоциации команды-чемпиона с прочной машиной, сделанной с кондовым немецким усердием. Он видит в победившей всех сборной ФРГ Германию, выражающую себя в футболе с не меньшей полнотой, чем в своих автомобилях или трактатах своих великих философов.

У нас же, при всей запрограммированности во все советские времена на победу любой ценой, отличать победы от поражений на уровне аналитики не хотят и не умеют.

С той победы над чемпионами из Германии и должно было начинаться наше восхождение к чемпионству, сумей мы понять, что сильны мы тем, что в нас чудом не задушено.

Но у нас господствовала беспочвенная мечта превратить себя в немцев, больших, чем сами немцы, и мы, чаще всего вместо того, чтобы стать кем-то, становимся никем только от неодолимого желания стать всем — и немедленно.

Года за два до публикации эссе Новопрудского в издании, расположенном напротив «Известий», высказано было по-своему аргументированное предположение, что есть сегодня резон поискать необходимую нам национальную идею в футболе. Не помню сколько-нибудь внятных откликов на такой призыв. И думаю все же, что национальная идея лежит в культуре нашей, искусстве и литературе — и не надо искать ее, она давно найдена, хотя, увы, не защищена населением страны, с каждым годом всё слабее ощущающим себя народом… А что до футбола, то ему, футболу страны, декларирующей себя великой, нельзя, по-моему, страшиться быть зрелищем для избранных, а не просто званых. Демократический характер действа не должен уводить его вовсе уж из поля эстетики, когда диктовать футболу свой вкус, точнее, безвкусие, могут те, кто ничего в футболе, кроме нарастающей агрессии, не видит. Своеобразие отечественного футбола в корневой связи с культурой страны, где стал он за прошедшее столетие всепроникающе популярен. И разве же не соотносимо явление в нем Эдуарда Стрельцова с наиболее типичными явлениями народной жизни, преобразуемыми в искусстве и литературе?

Приглашая в Москву венгров вслед за поляками и болгарами, советские спортивные руководители демонстрировали верность методам подготовки, опробованным перед неудавшейся нашим футболистам Олимпиадой… Кто-то умный подсказал, что у олимпийских чемпионов и без пяти минут чемпионов мира вряд ли может быть моральное преимущество перед сборной СССР накануне московского матча. Пик формы венгры прошли. А воспоминания о приезде двухлетней давности в столицу социалистического лагеря вряд ли доставляли им удовольствие. Будущие чемпионы Хельсинки проиграли тогда второй матч — первый закончился вничью, — и многие издания обошла фотография, где изображен перед пустыми воротами соперников Бобров, обведший и защитников, и вратаря Грошича.

Матч с венграми наметили на конец сентября, а в начале месяца играли со шведской сборной — и в присутствии пятидесяти четырех тысяч зрителей на стадионе «Динамо» забили семь безответных мячей, причем четыре в первом тайме. Симонян и Сальников отметились в дебюте возрожденной сборной двумя мячами каждый, лишний раз напомнив о досадном их отсутствии в олимпийском составе пятьдесят второго года.

Победа над шведами не вызвала у нашей публики большого ликования — к ней скорее отнеслись, как к должному. Шведов у нас долго — до печально завершенного четвертьфинального матча с хозяевами чемпионата в Стокгольме — всерьез не принимали. В сорок седьмом году московское «Динамо» съездило в Швецию — и выиграло два матча у сильнейших клубов с одинаковым счетом 5:1. Но соотечественники динамовцев, не располагавшие достаточной информацией о положении дел в мировом футболе, не испытали и десятой доли гордости, охватившей всех по возвращении команды из турне по Великобритании в сорок пятом. У нас никто и не подозревал, что шведы перед Олимпиадой-48 в Лондоне были посильнее англичан — и по игре стали первыми.

Словом, спортивный интерес преобладал перед встречей с венграми. Никакого политического подтекста в пятьдесят четвертом году не подразумевалось. И знатоков, и широкую публику интриговали, гипнотизировали имена инсайдов Пушкаша и Кочиша, пожалуй, никак не меньше, чем через несколько лет — Пеле или Гарринчи.

«Спартак» — в сборную входило шестеро спартаковцев, трое из которых были форвардами (с ними соединяли динамовца поневоле — Сальникова) — играл в атакующий футбол. И кто же сомневался, что в домашнем матче сборная СССР в обороне отсиживаться не станет. Но атакой — мы ведь уже упомянули ее лидеров, а кто у нас не знал тогда Хидегкути, Цибора? — славились и венгры.

И Василия Соколова нельзя не похвалить за контрход. Он связан был с вызовом в сборную нового для нее игрока. Впоследствии Юрия Воинова — родом он из Подмосковья, а выступал тогда за ленинградский «Зенит» — чаще будут вспоминать за голы, забитые им мощнейшими ударами издалека, в том числе и в венгерские ворота. Но дебютировал Воинов как полузащитник оборонительного плана, приставленный тренерами персонально к Пушкашу, — и он так и не дал Ференцу проявить себя в Москве. Когда наш малоизвестный игрок противостоял мировой знаменитости, часть публики признавалась себе в двойственном чувстве: гордости за своего и некоторой досаде, что не увидели иностранную звезду во всем блеске. Впечатление от Пушкаша у огромнейшей аудитории (матч транслировало телевидение) оказалось тогда весьма приглушенным. Но венграм для равновесия в счете хватило правого инсайда Кочиша. Он отыграл мяч на пятьдесят девятой минуте.

А сначала игра развивалась с преимуществом сборной СССР — и ее история в изменившиеся, как мы все считали, времена началась голом Сергея Сальникова. Он выпрыгнул, сгруппировавшись, на выверенную передачу — и энергичным кивком вколотил мяч Дьюле Грошичу. Ну а Кочиш особенно ценился за игру головой — и гол, забитый им великолепно отстоявшему свой первый матч за сборную страны Льву Яшину, чем-то напоминал наш…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: