Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы

- Название:Трагедия Цусимы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-30238-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы краткое содержание

Эта книга написана человеком уникальной судьбы. Капитан второго ранга Владимир Иванович Семёнов был единственным офицером Российского Императорского флота, которому в годы Русско-японской войны довелось служить и на Первой, и на Второй Тихоокеанских эскадрах и участвовать в обоих главных морских сражениях — в Желтом море и при Цусиме. В трагическом Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры, Семёнов получил пять ранений и после возвращения из японского плена прожил совсем недолго, но успел дополнить свои дневники, которые вел во время боевых действий, и издать их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена крови». Еще при жизни автора эти книги были переведены на девять языков, их цитировал сам триумфатор Цусимы — адмирал Того. А на родине мемуары Семёнова вызвали громкий скандал — Владимир Иванович первым посмел написать, что броненосец «Петропавловск», на котором погиб адмирал Макаров, подорвался не на японской, а на русской мине, и вопреки общественному мнению очень высоко оценивал деятельность адмирала Рожественского.

После ранней смерти В. И. Семёнова (он скончался в возрасте 43 лет) его книги были незаслуженно забыты и теперь известны лишь специалистам. Это — первое за 100 лет полное издание трилогии, возвращающее отечественному читателю одни из лучших мемуаров о Русско-японской войне.

Трагедия Цусимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— Ну и погода! — восклицает кто-то, чтобы нарушить молчание.

— Погода богатейшая! — возражает другой делано шутливым тоном. — Если бы такую до самого Владивостока, то и слава Богу! Никакой генеральной баталии не устроишь!..

Снова запестрели сигналы — эскадра, отпустив транспорты в Шанхай, перестраивалась в новый и последний походный порядок.

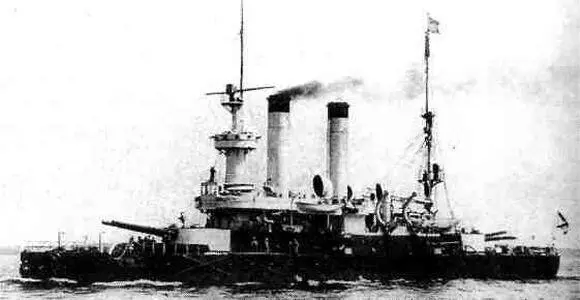

Впереди, в строе клина, шел разведочный отряд из трех судов: «Светлана», «Алмаз» и «Урал»; затем эскадра в двух колоннах: правую составляли I и II броненосные отряды, то есть 8 кораблей — «Суворов», «Александр», «Бородино», «Орел», «Сысой», «Наварин», «Нахимов»; в левой были III броненосный и крейсерский отряды, то есть тоже 8 кораблей — «Николай», «Сенявин», «Апраксин», «Ушаков» и «Олег», «Аврора», «Донской», «Мономах». По обе стороны эскадры на линии головных броненосцев, держались «Жемчуг» и «Изумруд»; при каждом из них по паре миноносцев — это были наши дозорные справа и слева. Сзади, слегка врезавшись между нашими колоннами, шла колонна транспортов, которые необходимо было довести до Владивостока (Жестокая ирония: мы стремились прорваться к своей базе, имея приказание, по возможности, привезти все с собой, чтобы не обременять её (то есть базу) требованиями материалов и запасов, так как железная дорога с трудом обслуживает армию и нам на нее нечего рассчитывать), — «Анадырь», «Иртыш», «Корея», «Камчатка»; тут же, всегда готовые подать помощь, водоотливные и буксирные пароходы — «Свирь» и «Русь». Пять миноносцев (2-е отделение) держались при крейсерском отряде, имея назначением в бою, совместно с ним, защищать транспорты от неприятеля. Совсем позади шли госпитальные суда — «Орел» и «Кострома».

Такое расположение судов давало возможность, в случае появления неприятеля, быстро, без сложных маневров (а значит, и без замешательства), перестроиться в боевой порядок; разведочный отряд, ворочая в сторону от неприятеля, уходит насоединение с крейсерским, который отводит транспорты от места боя и защищает их от покушений неприятельских крейсеров, а I и II броненосные отряды, увеличив ход и склонившись «все вдруг» («Все вдруг» имеет буквальное значение: все корабли одновременно ворочают в ту же сторону, на тот же угол, чем достигается параллельное самой себе перемещение их линии вправо или влево одновременно с движением вперед в зависимости от величины угла поворота. Повернув через некоторое время опять «все вдруг» на тот же угол, но в обратную сторону, корабли опять оказываются в строе кильватера, но на некотором расстоянии вправо или влево от прежнего своего пути.

«Все вдруг» противополагается термину «последовательно», когда каждый корабль ворочает, только придя на место поворота идущего впереди, то есть идет по его следу) влево, выходят под нос III отряду и ложатся на старый курс, вследствие чего все три отряда оказываются в одной кильватерной колонне. Образуется линия нашей кордебаталии — 12 броненосных кораблей. «Жемчуг» и «Изумруд», маневрируя «по способности» и пользуясь своей скоростью, вместе с приписанными к ним миноносцами занимают места у головного и концевого кораблей главных сил (или у фланговых кораблей) со стороны, противоположной неприятелю, вне перелетов его снарядов; их назначение — отражать попытки обхода со стороны неприятельских миноносцев.

Вот была заранее выработанная картина приготовления к бою, известная каждому офицеру на эскадре. Различные особенности перестроения, зависящие от того, в каком именно направлении будет обнаружен неприятель, руководящие правила для действия артиллерии, порядок оказания помощи пострадавшим судам, перенос адмиральского флага с одного корабля на другой, передача командования и т. п. — были изложены в особых приказах командующего, но эти подробности представляют мало интереса для читателей, незнакомых с морским делом.

День прошел спокойно. К вечеру на «Сенявине» случилось повреждение в машине. Всю ночь шли малым ходом. В кают-компании «Суворова» офицеры сердились и бранили «самотопы» (так прозваны были корабли Небогатова). Впрочем, раздражение было хотя и естественно, но не совсем справедливо: мы сами были немногим их лучше. Наше долгое плавание — это был длинный скорбный лист наших котлов и механизмов и мартиролог наших механиков, которым приходилось и рожь на обухе молотить, и тришкин кафтан перешивать наново…

За ночь, по первому холодку после полугода тропиков, отлично выспались, хотя, конечно, повахтенно, то есть полночи одна половина офицеров и команды у орудий, а полночи — другая.

13 мая тучи поредели; выглянуло солнышко, но по морю еще стлалась густая мгла, хотя дул довольно свежий SW.

Предполагая использовать все светлое время на проход вблизи японских берегов, где вероятнее всего было ожидать минных атак, адмирал назначил быть эскадре в средней точке ее пути Цусимским проливом в полдень 14 мая.

При таком расчете у нас оставалось в запасе около 4 часов, которые и были употреблены на «последнее обучение» маневрированию.

Еще раз… последний раз пришлось вспомнить старую истину, что «эскадра» создается долгими годами практического плавания (плавания, а не стоянки в резерве) в мирное время, а составленная наспех из разнотипных кораблей, даже совместному плаванию начавших учиться только по пути к театру военных действий, — это не эскадра, а случайное сборище судов…

Перестроение в боевой порядок (по своей простоте) еще выходило довольно сносно, но дальше… Особенно портил дело III отряд, хотя можно ли было винить в этом его адмирала и командиров? За время практических плаваний близ Мадагаскара и скитанья у берегов Аннама корабли наших отрядов, хоть несколько, получились, хоть несколько ознакомились друг с другом, что называется — «спелись». Третий отряд присоединился к нам всего две недели тому назад, присоединился, чтобы совершить совместный переход и вступить в бой. Учиться было уж некогда.

Адмирал Того, 8 лет не спуская флага, командовал постоянной эскадрой. Пять вице-адмиралов и семь контр-адмиралов, участвовавших со стороны японцев в Цусимском сражении в качестве начальников отрядов и младших флагманов, а также и командиры судов — все это были товарищи и ученики Того, воспитавшиеся под его руководством.

В данный момент мы могли сожалеть о своей неподготовленности, и… только.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: