Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы

- Название:Трагедия Цусимы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-30238-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы краткое содержание

Эта книга написана человеком уникальной судьбы. Капитан второго ранга Владимир Иванович Семёнов был единственным офицером Российского Императорского флота, которому в годы Русско-японской войны довелось служить и на Первой, и на Второй Тихоокеанских эскадрах и участвовать в обоих главных морских сражениях — в Желтом море и при Цусиме. В трагическом Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры, Семёнов получил пять ранений и после возвращения из японского плена прожил совсем недолго, но успел дополнить свои дневники, которые вел во время боевых действий, и издать их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена крови». Еще при жизни автора эти книги были переведены на девять языков, их цитировал сам триумфатор Цусимы — адмирал Того. А на родине мемуары Семёнова вызвали громкий скандал — Владимир Иванович первым посмел написать, что броненосец «Петропавловск», на котором погиб адмирал Макаров, подорвался не на японской, а на русской мине, и вопреки общественному мнению очень высоко оценивал деятельность адмирала Рожественского.

После ранней смерти В. И. Семёнова (он скончался в возрасте 43 лет) его книги были незаслуженно забыты и теперь известны лишь специалистам. Это — первое за 100 лет полное издание трилогии, возвращающее отечественному читателю одни из лучших мемуаров о Русско-японской войне.

Трагедия Цусимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Неожиданно с левой стороны, куда не стреляли, где царила глубокая тьма, вспыхнули несколько прожекторов, которые уперлись в нас своими лучами.

В такой момент первое движение — прикрыть глаза рукою, так как все равно ничего не увидишь… Без всякой команды, без всякого приказания — левый борт опоясался огненной лентой… Броненосцы открыли беглый огонь по прожекторам… Огонь — наудачу, так как определить расстояние не было возможности…

— Вот оно — откуда настоящая атака! — расслышал я чей-то возглас…

Отвечали «оттуда» или нет? — не решусь сказать с уверенностью, хотя среди гула собственных выстрелов, казалось, привычное ухо различало свист приближающихся снарядов (этот звук резко разнится от того, который производит снаряд удаляющийся)…

Почти одновременно над прожекторами, нас освещавшими, замелькали трепещущие огни сигнальных фонарей Табулевича, фонарей, как было достоверно известно, имевшихся только в русском флоте…

— Да это наши! — «Донской» и «Аврора»! — Показывают позывные!..(Действительно, это был эшелон контр-адмирала Энквиста, которому надлежало находиться на 6 ч. пути впереди нас и который оказался чуть ли не рядом с нами, идя к тому же без огней.) — крикнул я.

— Перестать стрелять! Закрыть боевое освещение! Луч — кверху! — скомандовал адмирал голосом, покрывшим собою все остальные звуки.

Запели горны; погасли прожекторы… Только один, носовой, высоко к небу поднял свой молочно-белый луч — это был условный для всей эскадры сигнал — «Перестать стрелять!»

Конечно, не сразу удалось восстановить спокойствие. И после сигнала то тут, то там еще раздавались одиночные выстрелы…

Вероятно, пальба продолжалась не более 10–12 минут, так как, спустившись вниз (выбегая наверх, забыл захватить часы), я отметил — «1 ч. 10 мин. ночи, 9 октября».

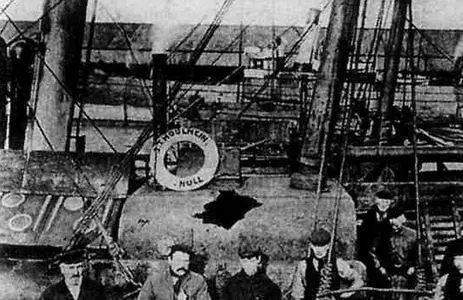

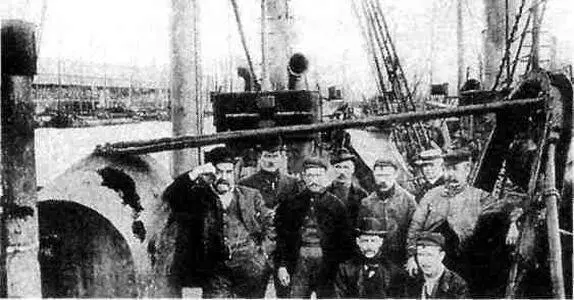

Вот все, что я могу сказать в качестве беспристрастного очевидца о нашумевшем на весь свет «гулльском инциденте».

Среди офицеров, собравшихся в кают-компании и горячо обсуждавших происшествие, господствовало три разноречивых мнения. Одни утверждали, что своими глазами видели миноносцы, прикрывавшиеся рыбачьими пароходами и атаковавшие эскадру, что один из них был сильно подбит, а другому — попало. Среди этих был и лейтенант В., человек достоверный, изрядно понюхавший пороху в прошлую, китайскую кампанию, но особенно горячился старший доктор Н., главным образом напиравший на то, что он был зрителем, не командовал, не распоряжался, а только смотрел в бинокль; он утверждал, что нельзя же допустить, чтобы он, много плававший, хорошо знающий флот, не мог отличить рыбачий пароход от такого характерного типа, как миноносец!..(Его рапорт, вероятно, находится при делах международной комиссии.) Вторые высказывали мнение, что миноносцы, может быть, и были, но, будучи своевременно открыты, удрали, и вместо них, в горячке, попало рыбачьим судам. Наконец, третьи опасались, как-бы вся история не оказалась прискорбным недоразумением…

Строго придерживаясь записей моего дневника, должен сознаться, что в то время я склонялся на сторону последних. Сам я миноносцев не видел, а из практики Порт-Артура хорошо помнил фантастические донесения о ночных боях, публиковавшиеся и с нашей стороны, и со стороны японцев. Впоследствии на основании вновь обнаружившихся фактов взгляды мои резко изменились, но об этом — речь впереди; тогда же я весьма определенно полагал, что мы просто «втяпались в грязную историю…» — одному померещилось, остальные подхватили…

Около 2 ч. ночи «Аврора» донесла по телеграфу, что у нее четыре надводные пробоины от 47- и 75-миллиметровых снарядов; ранены: священник — тяжело (оторвало руку) и один комендор — легко…

— Это недурно для начала!.. — говорил старший артиллерист «Суворова», нервно поправляя свое pince-nez…

С 4 ч. утра опять надвинулся легкий туман. Стихло. Тепло. К 7 ч. утра разъяснило, но пошла изморось. С 5 до 6 ч. дня, беспрерывно меняя курсы, малыми ходами пробирались сквозь целый лабиринт рыбачьих сетей.

Ночь на 10 октября была, по этому времени года, прямо на редкость — штиль, ясное небо, полная луна и тепло.

В 3 ч. ночи прошли плавучий маяк «Галлопер» и вступили в Английский канал.

В сумерках ненастного утра видели справа медовые откосы берега Дувра.

Около 11 ч. утра (10 октября) опознали на правую раковину (т. е. позади) отряд контр-адмирала Фелькерзама… Почему? Он должен был бы находиться впереди нас на 2 1/2 — 2 часа пути!..

Около 9 ч. вечера, проходя мимо Шербурга, где должны были находиться наши три миноносца и транспорт «Корея», вызвали их по телеграфу. Ответили, что пришли благополучно, что местные власти не ограничивают срока стоянки и разрешают принимать какие угодно запасы, кроме боевых.

11 октября утром мы были при выходе из Канала в Бискайский залив (по осеннему времени — самое скверное место). Небо — голубовато-молочного цвета; по горизонту — мгла; берега не видно, хотя и следовало бы… В полдень все же имели место по обсервации. Оказалось, что о-в Уэссан прошли в 5 милях, не видя его во мгле. Взяли курс на Брест. После часу дня нашел туман, как молоко.

Идти брестским фарватером в тумане — невозможно. С другой стороны, по здешним местам октябрьский туман, сопровождаемый штилем, мог продержаться вплоть до следующего шторма!.. Адмирал решил, несмотря на всю желательность пополнения запасов угля, идти с отрядом в Виго, чтобы не терять времени. Он не только сутки, но каждый потерянный час считал невознаградимой утратой… Взяли курс на мыс Финистера.

Все эти соображения я передаю со слов командира «Суворова», который не находил нужным хранить их в секрете. В самом деле: если мы придем в Виго, то наш приход будет немедленно же оповещен всей Европе, и есть ли смысл скрывать порт назначения от личного состава кораблей, находящихся в открытом море? Кому они могут разболтать эту тайну? Очевидно, в таких обстоятельствах тайна — чисто канцелярская, лишний случай дать почувствовать «пушечному мясу», что не его дело совать нос в предположения высшего начальства. Начальство — указывает, штаб — ведает, а прочие — исполняют, что им предписано… Зловредная система, лютым врагом которой был покойный адмирал Макаров, считавший, что мичман, действующий осмысленно, принесет больше пользы, чем флагман, руководствующийся буквой непонятного ему предписания…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: