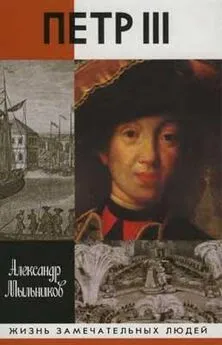

Александр Мыльников - Петр III

- Название:Петр III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02490-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мыльников - Петр III краткое содержание

Редко на чью долю выпадали столь нелестные, уничижительные оценки историков «Ограниченный самодур»» «ненавистник всего русского», «холуй Фридриха II» и даже «хронический пьяница» — это еще не самое нелицеприятное из написанного о нем Но вот парадокс именно он, российский император Петр III, не по своей воле оказавшийся на российском престоле и сумевший продержаться на нем лишь 186 дней, принял законы, сыгравшие без преувеличения выдающуюся роль в истории России Среди них знаменитые манифесты о вольности дворянства и об уничтожении зловещей Тайной канцелярии, ведавшей в России политическим сыском В настоящей книге предпринята попытка отказаться от привычных стереотипов и мифологем в отношении «несчастного Петра III» (выражение А. С. Пушкина) и дать взвешенный и объективный портрет «третьего императора».

Петр III - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если не прямое воздействие, которое, впрочем, полностью исключать нет оснований, то, во всяком случае, общность духовной атмосферы здесь налицо. Это и обусловило появление кильского пророчества, которое родилось на пересечении реальных политических факторов (подписание копенгагенского договора) и фольклорного осмысления темы «чудесного спасения» и ожидаемого возвращения героя, бытовавшей в славянской среде. Двустишие явилось аккумулятором подобных представлений, распространявшихся в этой среде, но переработанных с учетом местных гольштейнских интересов. Разумеется, кильское пророчество не означало реального появления в Киле самозваного «третьего императора» (случай для германской истории вообще редчайший). Но в контексте общего генезиса легенды о возвращающемся герое-избавителе оно вплотную подводило к этому. Во всяком случае — психологически. В силу сказанного кильский автограф с полным основанием должен занять место в истории немецко-русско-славянских народных контактов.

Петру Федоровичу не суждено было вернуться в Киль, куда он рвался после переворота 28 июня 1762 года. И все же он возвратился сюда, в свой родовой замок в Киле, где появился на свет, — в виде пророчества, столь лестного для его памяти.

Версия версий: почему Петр III?

Из екатерининских манифестов конца июня — начала июля 1762 года народ узнавал, что думают, а точнее сказать, как понуждают думать правящие верхи о прошлом и начавшемся новом правлении. Но думал по-своему и народ. И чем более он думал, тем менее верил правительственной риторике. Официальная версия этих событий стала вызовом, столкнувшись с которым народная культура попыталась выработать собственный опыт, разумеется, на уровне массового политического сознания той эпохи, то есть в рамках наивного монархизма.

Дело в том, что при нарушении естественного родового порядка наследования престола, по верному замечанию Б. А. Успенского, «тот, кто реально занимает царский трон, может в сущности сам трактоваться как самозванец» [176, с. 206]. Но как раз это нарушение и юридически, и фактически составляло важнейшую особенность прихода к власти Екатерины II. Именно в эти дни конца июня и начала июля 1762 года берут истоки народные представления о Екатерине II как о царице «ложной», фактически самозваной. В народном сознании тех лет она нередко рисовалась самозваной правительницей иностранного происхождения, приносящей вред России. «Что ныне над народом российским сочиняетца иностранным царским правительством, хотят российскую землю раззорить и привесть в крайнюю нужду, однако, сколько потерпят, а Россию не раззорят. Токмо не будет ли им самим раззорения, а уже время наступает к бунту… а государыню выслать в свою землю», — говорилось, например, в подметном письме, появившемся в июне 1764 года [167, с. 67].

За этим нет нужды усматривать, а тем более выискивать некие националистические, а тем более антинемецкие аспекты народного сознания. Конечно, Екатерина II была немкой. Но ведь подметное письмо, осуждавшее ее, было составлено в пользу шлиссельбургского узника: «А надлежит царским престолом утвердить непорочного царя и неповинного Иоанна Антоновича, и вся наша Россия с великим усердием и верою желает присягать».

Хотя о его немецком происхождении было хорошо известно, это не помешало тому, что не только в дворянских кругах, но и в народе еще во времена Елизаветы Петровны циркулировали слухи в пользу свергнутого императора и его родителей. Из дел Тайной канцелярии, на которые ссылался В. В. Стасов, видно, что, при всей путаности подобных слухов, они носили оппозиционный характер. В 1754 году, например, поступил донос на копииста вотчинной коллегии и мясника, которые вели такой разговор: «Вот как ныне жестоко стало! Как была принцесса Анна на царстве, то в России порядки лучше нынешних были, а ныне все не так стало, как при ней было; слышно, что сын принцессы Анны, принц Иоанн, в российском государстве будет по-прежнему государем» [9, л. 69]; изредка поминался и его отец, которого на русский манер часто называли «принцем Антонием», и то относились к нему сочувственно, то не очень. В 1747 году некий крепостной был бит кнутом и сослан на каторгу за то, что, рассказывая об аресте Антона Ульриха, добавлял: «А нынешняя государыня не лучше его, она такая же дура» [9, л. 68]. Наоборот, ссыльный колодник предвещал в 1752 году скорый конец Елизаветы Петровны и возвращение «Антония Урлиха» на всероссийский престол: «…и будет он по прежнему» [9, л. 68 об.].

Но ведь и Петр Федорович был по отцу немцем, да и правильно говорить по-русски не научился. Екатерина, страдавшая тем же, в отличие от своего супруга с первых же лет пребывания в России стремилась (и это, конечно, делало ей честь) по мере возможности включиться в русскую среду. То, что делала она это сознательно, видно по ее «Запискам». Она была убеждена, что «Россия может служить для иностранцев пробным камнем их достоинств и что кто успеет в России, тот наверно может рассчитывать на успех во всей Европе. Я всегда считала это замечание вполне справедливым, потому что нигде не замечают слабых, смешных и дурных сторон иностранца, как в России; иностранец может быть уверен, что ему ничего не простят, и это от того, что всякий русский от природы, в глубине души своей, чувствует некоторое отвращение к иностранцу» [86, с. 135]. Исходя из последней посылки Екатерина во многом строила свою публичную политику, играя на национально-русской струне еще в бытность великой княгиней. Струну эту она напрягла до предела в дни переворота и своего утверждения на украденном у внука Петра I троне. «Знайте, — заявляла она в письме Понятовскому 2 августа 1762 года, — что все проистекло из ненависти к иностранцам; что Петр III сам слывет за такого» [144, с. 103]. Конечно, настроения такого рода в части русского общества существовали и разжигались теми, кто в тот момент стоял за Екатериной. Но они не имели глубоких корней и в народной массе серьезного распространения не приобрели. Екатерина как была, так и осталась в народном представлении «немкой», иначе говоря — «чужой», а Петр III, равно как и Иван Антонович, воспринимались «своими».

Свои «немецкие» черты в той или иной форме подчеркивали некоторые самозванцы, выступавшие в 60—70-х годах под именем Петра III. Наиболее сознательно и последовательно делал это Е. И. Пугачев. Так, он распространял слухи о «знании» им немецкого языка, проявлял определенное внимание к поволжским немцам-колонистам, воззвания к которым от его имени иногда составлялись по-немецки, использовал, пусть и короткое время, гольштейнское знамя из Ораниенбаума, что сильно обеспокоило Екатерину II, и т. д. Точно так же лица, общавшиеся в Черногории со Степаном Малым, отмечали, что он в ряде случаев носил «немецкий» костюм и наряду с другими языками говорил по-немецки. А отдельные его собеседники, скорее всего под гипнозом собственных представлений о реальном Петре III, даже усматривали в лице Степана Малого «немецкие» черты. Стало быть, в вопросе отношения к Екатерине II и Петру III их немецкое происхождение определяющей роли не играло. Тогда и позже немецкое происхождение (по отцу) Петра Федоровича в народе не только не затушевывалось, но и нередко подчеркивалось. Так, в 1776 году в Шлиссельбургскую крепость был доставлен солдат Иван Андреев, настойчиво заявлявший, что является сыном Петра Федоровича, которого он называл даже не великим князем или императором, а «голстинским принцем». Эту «тайну рождения» ему якобы открыл крестьянин деревни Крестово Олонецкого уезда Андрей Зиновьев, у которого он воспитывался в детстве. Андреев просил разрешения уехать в свое отечество — в Голш-тинию [130, с. 315–322]. Народному сознанию представлялось важнее установить не национальность, а меру «истинности» или «ложности» монарха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Мыльников - Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы]](/books/1098909/aleksandr-mylnikov-iskushenie-chudom-russkij-princ-ego-prototipy-i-dvojniki-samozvancy.webp)