Юрий Безелянский - Знаменитые писатели Запада. 55 портретов

- Название:Знаменитые писатели Запада. 55 портретов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-29184-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Безелянский - Знаменитые писатели Запада. 55 портретов краткое содержание

Новая книга Юрия Безелянского посвящена знаменитым западноевропейским и американским писателям. По существу — это своеобразная литературная мини-энциклопедия, написанная живым разговорным языком, с цитатами из произведений писателей и подробностями их личной жизни. Книга предельно информативна, познавательна и рассчитана на широкий круг читателей.

Знаменитые писатели Запада. 55 портретов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так что и в личной жизни Карла Маркса теория и практика расходились между собой. Меридиан двоился… Но в конечном счете все личные завихрения человека уходят вместе с ним. Нам, собственно, какая разница, каким именно был, скажем, Спиноза или Генрих Гейне. Главное — их сочинения. Так и Карл Маркс. Спал — не спал. Любил — не любил. А вот что писал — это главный интерес. Но у писания, как и всякого творческого наследия, своя причудливая судьба. Сочинения Маркса ныне не в чести, их мало читают, еще меньше изучают, появились новые пророки, и провидцы. От Маркса осталась марка, имя, бренд. Он частично ушел в фольклор. Ребенок спрашивает бабушку: «А кто такой Карл Маркс? — Экономист. — Как наша тетя Циля? — Нет, она — старший экономист».

И еще Маркс вошел во все сборники мировых афоризмов. Крылатые, отчеканенные фразы, типа: «Невежество — это демоническая сила, и. мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий». Фраза в самую десятку. А мне лично нравится высказывание Маркса по поводу «Свободная печать — это зоркое око народного духа, воплощенное доверие народа к самому себе, говорящие узы, соединяющие отдельную личность с государством и с целым миром».

Как точно! И как криво извратили эти прекрасные слова Карла Маркса его последователи — марксисты, коммунисты и чекисты. Идеи Маркса для них — всего лишь прикрытие, ширма, чтобы показывать свои политические и социальные «фокусы».

Британский политик Клемент Эттли как-то заметил: «русский коммунизм — незаконное детище Карла Маркса и Екатерины Великой».

Ну, вот: всегда так, начали с Маркса, а закончили Россией. Как известно, Маркс никогда не бывал в России. Путешествовали по ней и бороздили ее просторы только его идеи.

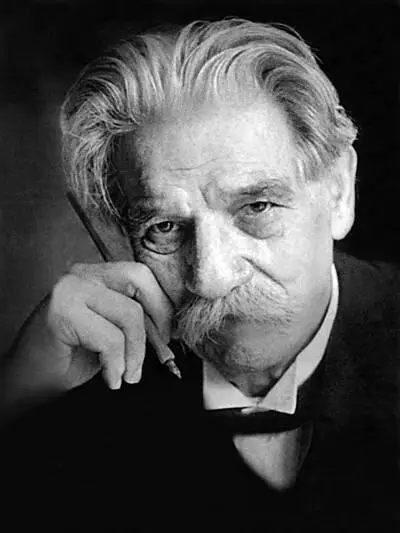

Человек мысли и дела

Помните Лермонтова: «Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы!..» Альберт Швейцер — один из таких богатырей — жил сравнительно недавно в конце XIX — в середине XX века и его вполне можно назвать нашим современником. Мыслитель, философ, лауреат Нобелевской премии мира, а еще — музыкант-органист, видный музыковед и органный мастер. Но и это еще не всё. Он был доктором, лечил и спасал людей. Равносторонний, многогранный человек. Человек-оркестр…

Краткая биография

Альберт Швейцер родился 14 января 1875 года в многодетной семье пастора Луи Швейцера. Примечательно, что его мать, урожденная Адель Шилленгер, была дочерью пастора. Их сын Альберт вполне мог стать священником, но он избрал более широкий спектр деятельности: его интересовали не только дела небесные, но и земные. Альберт появился на свет в маленьком городке Кайзерсберге, что среди Вогезских гор, в Верхнем Эльзасе. И по рождению у него было две родины: Германия и Франция (Эльзас переходил то к одной стране, то к другой). Он и владел двумя языками — немецким и французским.

Альберт Швейцер рос хилым и болезненным ребенком, а вырос здоровым и сильным, о себе он говорил: «Я сосна Вогезских гор». А сосны в тех краях исключительно стройные и крепкие. С детства у Альберта были две страсти: музыка и книги. Они и определили главные приоритеты в его жизни.

Первые знания он приобрел в деревенской школе, затем «реальщуле» в Мюнстре, гимназия в Мюльхаузене, университет в Страсбурге, изучение философии в Берлине.

В 30 лет Альберт Швейцер принял неожиданное для окружающих решение все свои дальнейшие годы заняться практическим делом — лечить туземцев в глухих джунглях — Экваториальной Африке, а для этого получить необходимые знания, и он поступил на медицинский факультет. Этот поступок многие из его друзей и знакомых восприняли как некое сумасшествие, как зарывание своего таланта теолога и органиста в землю. Но Швейцер упрямо шел к своей цели. И вот весной 1908 года доктор философии уже сдавал практический экзамен по приему родов.

До получения диплома врача Швейцер вместе с другими видными музыкантами Франции создает в Париже Баховское общество, выступает на концертах в качестве органиста и зарабатывает деньги, чтобы в Габоне открыть больницу: приобретает необходимую аппаратуру, инструменты, лекарства.

26 марта 1913 года Альберт Швейцер вместе с женой Хелен Бреслау отправился в Африку, в Габон, где начинает строить больницу в Ламберене на берегу реки Огове, среди девственных джунглей. Хелен была верной и преданной женой Швейцера, его единомышленницей, но, увы, её здоровье не вынесло тяжелых условий проживания в джунглях, и в 1957 году она скончалась. Альберт Швейцер пережил её на 8 лет.

На ее похоронах были сказаны следующие примечательные слова: «Она обручилась не только с человеком, Альбертом Швейцером, она обручилась также с работой, к которой побуждало его призвание».

Возникает вопрос, почему преуспевающтй доктор философии, автор уже многих популярных книг, в том числе о Бахе, Канте, Иисусе Христе и апостоле Павле, бросил комфорт Европы, пренебрег своим успехом как мыслитель и как органист, и уехал неведомо куда, в африканские джунгли (как не вспомнить стихи Корнея Чуковского: «Не ходите, дети, в Африку гулять!..»)? Действительно, почему? Захотелось неизведанного? Романтики? Острых ощущений? Отнюдь нет. Сам Швейцер дал простое объяснение: «Я хотел стать врачом, чтобы можно было работать, а не заниматься разговорами. В течение многих лет я выражал себя в словах…»

Человек мысли — Альберт Швейцер — захотел стать человеком дела, недаром его любимым изречение были слова Гёте: «Вначале было Дело». Больница в Ламберене стала настоящим делом, где Швейцер лечил прокаженных, врачевал язвы, принимал роды и делал многое другое, чтобы облегчить физические страдания детей и взрослых. Туземцы не знали слова «врач», они звали его на свой лад «Оганга», что означало — целитель. А европейские друзья Швейцера шутили: «В Африке он лечит старых негров, а в Европе старые органы».

В одном из писем друзьям Швейцер писал: «Каждое утро, отправляясь в больницу, я ощущаю как невыразимую милость тот факт, что в то самое время, когда стольким людям приходится по долгу их службы причинять другим страдание и смерть, я в состоянии творить добро и способствовать спасению человеческих жизней, то чувство помогает мне бороться с любой усталостью».

Интересно, как оценивал африканскую деятельность Швейцера его друг Альберт Эйнштейн: «Больница в Ламбарене — это в значительной степени результат бегства от наших нравственно окаменевших и бездушных традиций цивилизации — зла, против которого одиночка бессилен».

Все последующие годы Альберт Швейцер проводил между Африкой и Европой. В европейских столицах он выступал с органными концертами, читал лекции, выпускал книги, отдыхал, общаясь с друзьями. А в Африке неустанно, неутомимо работал, помогая всем страждущим и больным. В конце 20-х годов он построил новую на холме Адолинанонго. Подробности своей африканской жизни и деятельности доктор Швейцер изложил в книге «Письма из Ламберене».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: