Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Название:Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Моркнига

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903080-62-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах краткое содержание

В книге, написанной специалистом в области боеприпасов читатель найдет экскурсы в газовую динамику, физику деления ядер и разделения изотопов, электронику больших токов и напряжений, магнитную кумуляцию, электродинамику, и даже — и историю боевого применения различного оружия.

Издание обильно иллюстрировано: чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть его на любой странице и полистать. Среди иллюстраций много оригинальных, которые были получены автором при проведении опытов (некоторые, наиболее безопасные из них, он рекомендует провести и читателю). Если дать себе труд прочитать несколько абзацев, то можно убедиться и в том, что книга написана живым языком. Она рассчитана на тех, кто интересуется физикой — как получивших высшее образование в этой области, так и тех, кто знает предмет в пределах школьного курса.

Огонь! Об оружии и боеприпасах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

… Испытания начались с небольшого конфуза: с самолета Б-29, летевшего на высоте более 9 км, сбросили бомбу, промахнувшись более чем на шестьсот метров относительно точки прицеливания. В результате большой авианосец «Саратога» оказался в 4 км от взрыва с энерговыделением в 23 кт и повреждений не получил. Некоторые сразу задались вопросом, какова будет вероятность поражения авианосца в бою, где он будет маневрировать, а не смиренно ожидать своей участи подобно несчастному городу, а его самолеты — постараются «пощупать» приближающийся бомбардировщик. Экипаж самолета тоже можно понять: изображать что-то, напоминающее пикирование, зная, что сейчас произойдет внизу — чревато, причем настолько, что вряд ли помогло бы в этой ситуации даже проникновенное комиссарское слово. Так в ходе испытаний проявилось то, что сейчас уже считается общеизвестной истиной: мощность заряда нет смысла наращивать без предела, она должна соответствовать маневренности и защищенности цели, точности средства доставки и обеспечивать безопасность тех, кто его применяет.

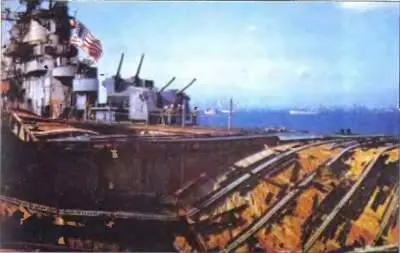

…Между тем, испытания продолжались. Для «усиления эффекта», при следующем испытании взрыв произвели на глубине в 30 м, принайтовав заряд тросами к барже. Правда, баржа в боевых условиях вряд ли могла служить носителем ядерного оружия, но получилось очень красиво (рис. 3.23). Кое-какие корабли затонули сразу, а «Саратога», дрейфовавший в 500 м от центра взрыва, бортом к нему, оставался на плаву в течение 7,5 часов. Конечно, неэтично строить предположения, стал ли экипаж, окажись он на «Саратоге», в течение долгих часов созерцать, как тонет родной корабль, или все же прекратил бы поступление воды. В 1990 году подводная экспедиция обследовала «Саратогу» (рис. 3.24). Корабль лежал на ровном киле, были видны прогибы обшивки корпуса, вызванные ударной волной в воде, исчезла сорванная воздушной ударной волной огромная дымовая труба, по которой до войны можно было без труда опознать красавец-корабль (рис. 3.25). Присутствуй на тех испытаниях наши воины невидимого фронта — и, размазывая сопли по щекам, дали бы вредители-проектировщики признательные показания: мол, специально сконструировали для корабля трубу с большой парусностью. Судите нас, граждане судьи! Что же касается других, не «косметических», повреждений — предлагаю читателю самому оценить, какие из повреждений более серьезны: «Саратоги» или авианосца «Франклин» (рис. 3.26), на который спикировал камикадзе с всего-то семисоткилограммовым зарядом обычной взрывчатки. «Франклин», после вызванного попаданием пожара, посчитав неремонтопригодным, разобрали на металл.

Есть у автора и личные впечатления от последствий воздействия поражающих факторов ядерного оружия на корабли. В 90-х годах наша группа прибыла на остров Коневец в Ладожском озере. Обратил на себя внимание корабль, севший на дно недалеко от берега (рис. 3.27). Как оказалось, это был старый германский тральщик Т-219, переживший два ядерных взрыва при натурных испытаниях в октябре 1957 г. на новоземельском полигоне.

Находясь сначала в 800 м, а потом — почти в километре от взрывов заглубленных на 30 м зарядов с энерговыделением в 30 кт, тральщик остался на плаву и его затем перевели по системе каналов с Новой земли на Ладогу. Там корабль потопили, стреляя по нему крылатыми ракетами с инертными боевыми частями. Каждому, кто осмотрел корабль, дырки от попавших ракет были очень заметны, а вот повреждения, характерные для воздействия поражающих факторов ядерного взрыва (деформация бортов, надстроек, повреждения рангоута) — не очень. Правда, в первом случае тральщик «ударила» волна сравнительно удаленного взрыва, а во втором — он получил прямые попадания, но стоит учесть и разницу в стоимости ракет и ядерного заряда: в пятидесятых годах первые были куда как дешевле.

Нет ничего удивительного в том, что анализ результатов этого и других испытаний привел к тому же, что ранее имело место для обычных боеприпасов: началась «специализация» ядерного оружия, его характеристики приводились в соответствие с условиями боевого применения.

Постепенно оргастическое упоение зарядами огромной мощности сменялось трезвыми расчетами. Поскольку радиус поражения возрастает пропорционально корню квадратному из энерговыделения, не составляло труда прикинуть, что несколько боеголовок, пусть даже и меньшей суммарной мощности (ведь каждая из них должна иметь свою систему инициирования и прочее) обеспечивают большее действие у цели, чем одна мощная, того же веса. «Забрасываемый вес» поделили между несколькими боевыми блоками, на первых порах — рассеиваемого типа: разделившись, они летели в неуправляемом режиме. Для поражения целей большой площади и такое решение годилось, но огромный скачок в эффективности произошел тогда, когда каждый из блоков (рис. 3.28) стал наводиться на специально для него предназначенную цель (рис. 3.29).

Оптимизировались и «эффекты»: при ударе по слабозащищенным целям, подрывать заряд следует на небольшой, зависящей от энерговыделения, высоте — тогда ударная волна с необходимыми для поражения параметрами формируется на большей площади. Для уничтожения прочного подземного бункера необходим подрыв «заглубленного» заряда (рис. 3.30) и это требовало разработки специальных конструкций — надо только представить себе, какие огромные нагрузки испытывает довольно сложный заряд, когда боеголовка, на скорости в несколько километров в секунду, внедряется в грунт, а то и в бетон (рис. 3.31).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: