Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Название:Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Моркнига

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903080-62-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах краткое содержание

В книге, написанной специалистом в области боеприпасов читатель найдет экскурсы в газовую динамику, физику деления ядер и разделения изотопов, электронику больших токов и напряжений, магнитную кумуляцию, электродинамику, и даже — и историю боевого применения различного оружия.

Издание обильно иллюстрировано: чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть его на любой странице и полистать. Среди иллюстраций много оригинальных, которые были получены автором при проведении опытов (некоторые, наиболее безопасные из них, он рекомендует провести и читателю). Если дать себе труд прочитать несколько абзацев, то можно убедиться и в том, что книга написана живым языком. Она рассчитана на тех, кто интересуется физикой — как получивших высшее образование в этой области, так и тех, кто знает предмет в пределах школьного курса.

Огонь! Об оружии и боеприпасах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Казалось бы, длинноволновое излучение вообще должно быть безразлично военной электронике — такой ложный вывод подсказывает известная из курса электродинамики теорема взаимности: любое устройство с наибольшей эффективностью принимает волны того диапазона, в каком она их излучает. А принимает и излучает военная электроника в гораздо более высокочастотных, чем ЭМИ ЯВ диапазонах, что и понятно: при создании оружия всемерно «ужимают» габариты, а, чем меньше длина волны, тем меньше и размеры антенны.

Но воздействует-то ЭМИ ЯВ на электронику не через антенну. Если ракету длиной в 10 метров «накрывала» длинная волна с не поражающей воображение напряженностью электрического поля в 100 В/см, то на металлическом ракетном корпусе наводилась разность потенциалов в 100 тысяч вольт! Мощные импульсные токи через заземляющие связи «затекают» в схемы, да и сами точки заземления на корпусе оказываются под разными и очень существенно отличающимися потенциалами. А опасны такие перегрузки для полупроводниковых элементов: для того, чтобы «сжечь» высокочастотный диод достаточно токового импульса мизерной (в десятимиллионную долю Джоуля) энергии. ЭМИ занял почетное место могущественного поражающего фактора — иногда им выводилась из строя аппаратура за тысячи километров от ядерного взрыва — такое было не по силам ни ударной волне, ни световому импульсу.

Понятно, для достижения максимального эффекта, были оптимизированы и параметры вызывающих ЭМИ взрывов (в основном это — высота подрыва заряда данной мощности). Разрабатывались и меры защиты: аппаратура снабжалась дополнительными экранами, охранными разрядниками. Ни один образец боевой техники не принимался на вооружение, пока не была доказана испытаниями — натурными или на специально созданных имитаторах (рис. 3.33) — его стойкость к ЭМИ ЯВ — по крайней мере такой интенсивности, которая характерна для не слишком уж больших дистанций от взрыва.

…Если нет или очень мало вокруг воздуха, то нет и главного поражающего фактора ядерного взрыва — ударной волны: ей просто не из чего образоваться. Именно так и обстоит дело на рубежах противоракетной обороны, когда необходимо перехватить боевой блок противника. Сделать это надо на большой высоте, чтобы даже в случае его подрыва не пострадали объекты, на которые он нацелен. Но отсутствие вокруг воздуха лишает противоракету возможности поразить цель ударной волной. Правда, при ядерном взрыве в безвоздушном пространстве возрастает преобразование его энергии в световой импульс, но помогает это мало, поскольку боевой блок рассчитан на преодоление теплового барьера при входе в атмосферу и снабжен эффективным обгорающим (абляционным) теплозащитным покрытием. Нейтроны же свободно «проскакивают» через такое покрытие, а проскочив — бьют в «сердце» боевого блока — сборку, содержащую делящееся вещество. Ядерный взрыв при этом невозможен — сборка-то пока докритична — но нейтроны порождают в плутонии много цепей деления, хоть и затухающих. Плутоний, который и при нормальных условиях из-за самопроизвольно протекающих ядерных реакций имеет температуру, ощутимо превышающую комнатную, при таком внутреннем подогреве плавится, деформируется и — прощай мечты о создании из него в нужный момент сверхкритической сборки!

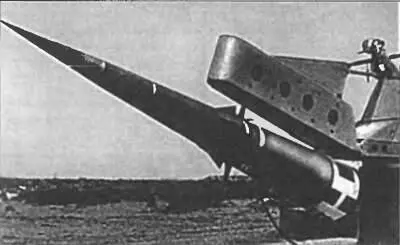

В заряде, предназначенном для перехвата боевого блока, не чинят преград нейтронам: в нем есть ядерный запал и капсула с термоядерным топливом, но нет оболочки из «тяжелого урана», поскольку взрывной эффект — ненужное излишество. Такими двухфазными термоядерными зарядами оснащены американские противоракеты «Спринт» (рис. 3.34), охраняющие шахты межконтинентальных баллистических ракет. Конусная форма «Спринта» позволяет ему выдерживать огромные перегрузки, возникающие во время старта и последующем маневрировании.

Но и нейтроны при перехвате боевого блока и ЭМИ противоборствуют с бездушными машинами, а где же пресловутое варварство? Вполне может ядерное оружие представить и «фильм ужасов» извращенным любителям этого жанра. И изумляли непомерным слюноотделением газетенки, заливаясь в брехе об изуверских «нейтронных бомбах» — мародерском оружии, предназначенном якобы для уничтожения людей, но сохранения материальных ценностей для последующего разграбления.

Двухфазными термоядерными зарядами (по американской терминологии — «боеприпасами с повышенным выходом радиации») оснащались боевые части ракет «Лэнс» и 203-мм гаубичные снаряды.

Предметы, подвергшиеся воздействию значительных нейтронных потоков (основного поражающего фактора двухфазных боеприпасов) опасны для жизни, потому что нейтроны после взаимодействия с ядрами инициируют в них разнообразные реакции, являющиеся причиной вторичного (наведенного) излучения, которое испускается в течение длительного времени после того, как распадется последний из облучавших вещество нейтронов.

На самом деле, ампульные боеприпасы предназначались для поражения бронетехники, по численности которой Варшавский пакт превосходил НАТО в несколько раз. Выбор носителей и их досягаемость (десятки километров) указывали, что создавалось это оружие для решения оперативно-тактических задач.

Прочная конструкция танка достаточно стойка к воздействию ударной волны, поэтому после расчетов применения ядерного оружия различных классов против бронетехники, с учетом последствий заражения местности продуктами деления и разрушений от мощных ударных волн, основным поражающим фактором решили сделать нейтроны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: