Михаил Ульянов - Реальность и мечта

- Название:Реальность и мечта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9697-0458-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ульянов - Реальность и мечта краткое содержание

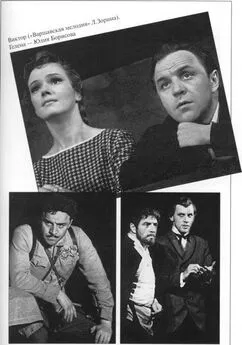

Михаил Александрович Ульянов (1927–2007) не просто великий артист нашего времени — это целая эпоха в отечественном театре и кинематографе. Свою последнюю книгу он назвал "Реальность и мечта", подразумевая под реальностью все сыгранные роли, а под мечтой — те, что еще хотелось сыграть. Это доверительный рассказ о том времени, в какое довелось ему жить, о его деятельности как председателя Союза театральных деятелей и художественного руководителя театра им. Е. Вахтангова, о взаимоотношениях со многими замечательными артистами и режиссерами — Рубеном Симоновым, Юлией Борисовой, Юрием Яковлевым, Нонной Мордюковой, Василием Лановым…

Реальность и мечта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я убежден, что каждый режиссер, который прикасался к Достоевскому, будь то Куросава или Пырьев, читали великого русского писателя по-своему. Разумеется, не было и нет режиссера, чьи идеи были бы абсолютно идентичны идеям Достоевского. И конкретно Пырьев сделал акцент в своих «Братьях Карамазовых» на мысли: человек достоин счастья.

Позднее он сам ощутил неполноту своей трактовки, неполноту следования Достоевскому. И внутри съемочного периода в уже сложившийся сценарий вставил среди клокочущих событий беседу Ивана и Алеши в трактире — сцену статичную, но так много объяснявшую во внутреннем мире героев, в философской основе «карамазовщины».

Год работы с Пырьевым был большой жизненной школой для нас, актеров. Иван Александрович — поразительный труженик. Я и раньше много слышал о нем от своих товарищей, которые снимались в его картинах, слышал и о его резкости, даже грубости. На первый взгляд он действительно производил впечатление колючего человека. Но во время работы над фильмом мы удивлялись его постоянному и уважительному вниманию к актеру как к самому главному лицу на съемочной площадке. Он доверял тому, кого снимал, многое хотел сказать именно через него. Но к лентяям, говорунам Пырьев был беспощаден — их он безжалостно преследовал. Иван Александрович любил на площадке «зацепление темпераментов», а теоретизирования, «умные разговоры» просто терпеть не мог.

У этого режиссера был любопытный подход к актеру. Он проникался состоянием исполнителя, начинал играть в прикидку и постепенно проигрывал вместе с ним весь кусок, стараясь нащупать ту дорожку, по которой надо идти в этой роли, и увлекал по ней, со свойственным ему накалом страстей, актера. В общем, несмотря на свою поразительную работоспособность, он все-та- ки был режиссером вдохновения.

Природа часто бывает несправедливой: подарив Ивану Александровичу столько художнической мощи, неукротимости, энергии, она дала ему сердце, которое не выдержало этого накала.

7 февраля 1968 года Пырьев умер. Фильм, давно задуманный режиссером, в самый разгар съемок потерял своего руководителя. Картина остановилась на 72-м съемочном дне, хотя многое уже было сделано, многое задано, многое сложилось. И хотя пы- рьевское решение уже предопределило фильм, над ним нависла угроза закрытия.

Руководство «Мосфильма» не решилось передать картину какому-либо другому режиссеру — замысел Пырьева был очень своеобразен, и не каждый мог его принять безоговорочно. Но не переснимать же такое количество материала! И тогда закончить картину предложили мне и Кириллу Лаврову. В решении этом было рациональное зерно: никго так, как мы, актеры, не был заинтересован в судьбе «Братьев Карамазовых». К тому же мы долго работали с Иваном Александровичем и знали, чего он добивался, привыкли к его почерку, к его манере. Потому-то была надежда, что нам удастся привести съемки к логическому финалу, не меняя стилистики картины.

Мы с опаской согласились на это страшноватое предложение: до этого ни я, ни Кирилл никогда не стояли по ту сторону камеры. Однако другого выхода не было. В этот сложнейший момент нам очень помог Лев Оскарович Арнштам, назначенный официальным руководителем постановки. Опытный режиссер, Лев Оскарович был настойчив и внимателен к нам в подготовительный период, но совершенно не заглядывал в павильон на съемку. Зная меру ответственности, которая на нас легла, он понимал, что при его появлении в павильоне мы начнем оглядываться на него и потеряем остатки решительности.

Не берусь оценивать нашу работу, тем более что мы лишь старались органично вписать отснятое нами в ткань фильма, который в большей части уже был сделан Пырьевым. Естественно, что-то во время съемок мы делали по-своему, но непременно в известных рамках: мы не считали себя вправе — да, пожалуй, и не сумели бы — строить эпизоды иначе, чем уже развернутые игровые сцены в данной декорации. То есть мы не «сгущали» изобразительное решение и не применяли несвойственные Пырьеву монтажные приемы. Не потому, что новое не склеилось бы, не совместилось с ранее сделанным. И не из одной только доброй памяти нам хотелось донести до зрителя исконный замысел Ивана Александровича. Мы лишь добивались того, чего, как нам казалось, хотел он: чтобы зритель ощутил тоску по сильным характерам, могучим страстям, полюбил бы открытость в поиске правды, каким бы тягостным и горьким этот поиск ни оказался.

Мы доснимали большие эпизоды и монтировали сцены, не претендуя на самоличное авторство. Ведь задача состояла в том, чтобы развить начатое Пырьевым. Пожалуй, мы сами могли бы подойти к роману иначе, но нас поддерживала убежденность, что уже сложившийся режиссерский замысел безусловно интересен и страстен. Желая сохранить его, мы двигались прежней дорогой, но своими шагами. Особенно это коснулось характера Мити. Еще в долгих разговорах с Пырьевым мы приходили к горькой для нас обоих мысли, что мой Митя перехлестнут — не хватает в нем человеческой пронзительности. Криком ее не добиться… Теоретически я и Иван Александрович это понимали, а начинались съемки, и я, постепенно накаляясь, опять начинал кричать. И редко удавалось мне вырваться из этой ловушки.

Готовясь к съемкам сцен в Мокром, я еще и еще раз перечитывал нужные страницы романа. Там у Мити выспренняя речь, «опрокинутое лицо». И вдруг мне открылось, что не нужно ни вытаращенных глаз, ни сверхчеловеческого темперамента. Меня прожгла одна ясная и такая будто на поверхности лежащая тема. После ареста и первоначального допроса Митя так потрясен этими событиями, что смертельно устает физически и просит разрешения отдохнуть. Ему разрешают, и он на короткое время засыпает на сундуке. И снится ему сон: словно едет он через погорелую деревню, а по обочинам дороги стоят бедные и голодные мужики, изможденные бабы, и слышно, как плачет дитя.

«— Да отчего оно плачет? — домогается, как глупый, Митя. — Почему ручки голенькие, почему его не закутают?

А иззябло дите, промерзла одежонка, вот и не греет.

Да почему это так? Почему? — все не отстает глупый Митя.

А бедные, погорелые, хлебушка нету-ти, на погорелое место просят.

Нет, нет, — все будто еще не понимает Митя, — ты скажи: почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дите, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от черной беды, почему не кормят дите?

И чувствует он про себя, что хоть он и безумно спрашивает и без толку, но непременно хочется ему именно так спросить и что именно так и надо спросить. И чувствует он еще, что подымается в сердце его какое-то никогда еще небывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дите, не плакала бы и черная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, со всем безудержем карама- зовским».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: