Михаил Ульянов - Реальность и мечта

- Название:Реальность и мечта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9697-0458-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ульянов - Реальность и мечта краткое содержание

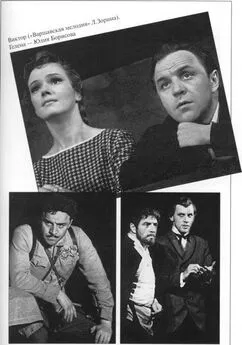

Михаил Александрович Ульянов (1927–2007) не просто великий артист нашего времени — это целая эпоха в отечественном театре и кинематографе. Свою последнюю книгу он назвал "Реальность и мечта", подразумевая под реальностью все сыгранные роли, а под мечтой — те, что еще хотелось сыграть. Это доверительный рассказ о том времени, в какое довелось ему жить, о его деятельности как председателя Союза театральных деятелей и художественного руководителя театра им. Е. Вахтангова, о взаимоотношениях со многими замечательными артистами и режиссерами — Рубеном Симоновым, Юлией Борисовой, Юрием Яковлевым, Нонной Мордюковой, Василием Лановым…

Реальность и мечта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Умнейший художник, Рубен Николаевич проводил своего героя через грусть прощания с беспечной и легкой жизнью к возникновению в душе новой робкой радости и сладкой, болезненной тревоги. В этом была правда характера и железная логика человеческого поведения, а не только воля артиста. Потому таким интересным в итоге оказался пустой при первом приближении Сориано, что он на глазах у зрителя изменял свой взгляд на мир. Вот для чего Симонову понадобилось в начале роли показать своего героя эгоистичным и смешным. И в его преображении было точное актерское исследование характера.

Доменико женится на Филумене, и странная свадьба двух седых, проживших жизнь людей происходит в присутствии взрослых детей, которых усыновил-таки Сориано. А когда сыновья впервые называют его папой, слезы льются по холеным щекам дона Думе, понявшего наконец, в чем истинное счастье и истинная ценность жизни.

Рубен Николаевич играл это как огромное потрясение. Кто бы мог поверить, что визгливо кричащий в начале спектакля господин откроет такое душевное богатство и такую душевную тонкость! Это знал и провел своего героя по всем ступенькам духовного прозрения один из лучших актеров Театра Вахтангова — Рубен Николаевич Симонов. Но как провел, с каким артистическим блеском, с каким вахтанговским озорством, с каким подробнейшим знанием всех закоулков души Доменико, с каким нескрываемым к нему сочувствием и человеческим его пониманием!

Работы, прорвавшиеся из сердца, бывают редки. Такой, мне кажется, была игра Симонова в «Филумене Мартурано». Нет на сцене ничего сильнее исповеднических работ, куда вкладываются весь жизненный опыт и все страстное желание понять мир, в котором ты живешь, или мир, который живет в тебе. В общем, не такая уж глубокая и философски широкая пьеса Эдуарде де Филиппо приобрела многомерность и значительность благодаря творческому союзу актера и режиссера — Рубена Николаевича и Евгения Рубеновича. Этот дважды симоновский спектакль вошел в историю Вахтанговского театра как одна из совершеннейших работ. А в жизни молодых актеров — я играл тогда одного из сыновей Филумены — это была еще и та путеводная звезда и та сверкающая вершина, которая манит, зовет к себе и не позволяет сбиться на окольные тропочки.

Но если с особенностями театральной режиссуры и требованиями режиссеров к актерской игре на сцене я уже был неплохо знаком в те годы, то кинорежиссура и ее подход к актеру оставались для меня тайной за семью печатями. Однако вскоре мне предстояло заполнить этот пробел в своих знаниях. И азы мастерства дал Юрий Павлович Егоров, после того как в 1953 году Клеопатра Сергеевна Альперова пригласила меня на пробы в фильме «Они были первыми» и я был утвержден на свою первую роль в кино — Алексея Колыванова, вожака комсомольцев революционного Петрограда.

Когда я впервые увидел себя в отснятом материале, впечатление было поистине сногсшибательным. Я расстроился! Все мне в себе не нравилось! Я не понимал, как такая нелепая фигура могла войти в патриотическую и пафосную картину. Да и что можно понять из этой мозаики? А просмотр угнетал, из него я выносил только ощущение полной растерянности и подавленности.

Некоторые режиссеры не любят показывать отснятый материал актерам. Может быть, они и правы. Но есть что им возразить. Только с опытом приходит к актеру умение видеть себя на экране и думать не о том, как выглядишь, а о том, как надо играть дальше. Еще не смонтированная пленка помогает корректировать эту работу, определять нужные ходы для решения роли, замечать свои ошибки. Я тоже учился видеть будущую ленту в разрозненных, часто нелогичных сценах, учился представить цвет всей картины по ее отдельным краскам.

Режиссер в кино — единственный хозяин. Он, как я уже отмечал, видит фильм в целом, знает, как герои должны выглядеть, говорить, во что должны быть одеты. И когда начинается подбор актеров, ему важно не только актерское «я», не только творческие взгляды и опыт исполнителей — постановщику нужен типаж, точно отвечающий его видению данной роли. А если нет актера, который вполне отвечает режиссерским требованиям? Найдите на улице, в толпе, где угодно — вот точно такого человека. Насколько мне известно, так из Морфлота пришел в кинематограф Георгий Юматов — мой партнер по фильму «Они были первыми».

Но одно дело — найти актера-единомышленника, которого вводят в сложнейший процесс работы над ролью, где режиссер и актер — две равные, друг без друга не существующие силы. И совсем другое дело, когда актер нужен для режиссера как слепой исполнитель его верховной власти. Если режиссер действительно знает до мельчайших подробностей свою еще не снятую картину, ощущает ее ритм, угадывает ее будущее воздействие на зрителя (хотя это можно только предчувствовать, но никак нельзя твердо знать), видит дальнейшее развитие своих героев, тогда есть смысл в диктате. Но ведь нередки случаи, когда режиссер делает картину, опираясь на неясные представления, на некую творческую интуицию. То есть долгое время он может вообще не иметь убеждения в правильности решения сцен и даже картины в целом. Вот тут диктат над актером, если тот обладает своим творческим «я», бессмыслен. Потому что такой актер не сможет сниматься, не поняв материала самостоятельно. И работать с таким актером можно, только исходя из его, актерского, видения образа. В общем-то, так и работают большинство кинорежиссеров — я не раз убеждался в этом на съемках, но Юрий Павлович Егоров был первым, кто привел меня в мир кино и дал возможность подивиться чудесам и хитростям кинематографии.

Правда, бывают исключения, которые подтверждают правило.

Я уже рассказывал о своем театральном опыте работы с Анатолием Васильевичем Эфросом над образом Наполеона. Тогда он тоже шел к окончательному варианту постановки, что называется, от актера. Однако представление об этом удивительном режиссере с моих слов будет неправильным, если не упомянуть также нашего соучастия в подготовке телевизионного спектакля «Острова в океане» по Хемингуэю.

Анатолий Васильевич всегда был чрезвычайно точен в своих указаниях и предложениях актерам, в мизансценах, в акцентах роли. Об «Островах в океане» впечатление создавалось такое, будто Эфрос заранее все проиграл для себя, выстроил все кадры, даже цветовую гамму решил, и теперь осторожно, но настойчиво, и только по тому пути, какой ему виделся, вводит актеров в уже «сыгранную» постановку. Этот спектакль был сделан с актерами, но как бы без их участия.

В этом нет парадокса. Я знаю актеров, и прекрасных актеров, которые могут работать только под руководством, только по указке режиссера. Они выполняют его указания безупречно и талантливо, и зритель восхищается и точностью сыгранного характера, и мастерством исполнения, и продуманностью роли до мельчайших деталей. Но известно, что даже замечательно оснащенные навигационными приборами лайнеры без капитана идти в море не могут. Кто-то должен указывать путь. Так же и эти актеры. И случись что с режиссером или разойдись актер с ним по каким- то причинам, все вдруг замечают, как такой актер беспомощен, как неразумен в своих решениях. Значит, он был просто талантливым ведомым, но никогда не был и не мог быть ведущим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: