Сергей Степанов - Психология в лицах

- Название:Психология в лицах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «ЭКСМО-Пресс»

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-04-006603-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Степанов - Психология в лицах краткое содержание

«Психология в лицах» — собрание научно-биографических очерков, посвященных жизненному пути и научным открытиям выдающихся психологов. Используя широкую палитру фактов и гипотез, автор стремится показать, из каких источников черпали вдохновение великие ученые, как перипетии их личной судьбы повлияли на становление их научных воззрений.

Вы узнаете много интересного о жизни таких замечательных деятелей, как Э. Фромм, В. Райх, Э. Берн, В. П. Кащенко, А. Р. Лурия, И. П. Павлов, Л. С. Выготский, Л. И. Божович.

Книга будет интересна специалистам и всем, кто интересуется историей психологии.

Психология в лицах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Блюма Вульфовна Зейгарник прожила долгую, но далеко не безоблачную жизнь: это была жизнь-борьба, жизнь-преодоление, жизнь-поиск. Мужественная и жизнелюбивая, душевно щедрая и открытая всему истинно прекрасному, она была искренне любима и почитаема психологами разных поколений.

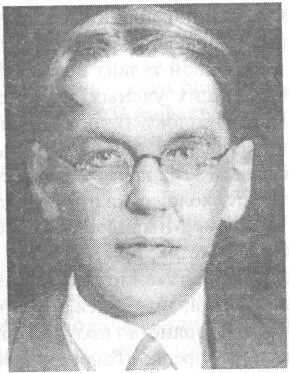

Б. М. Теплов (1896–1965)

Отечественная психология на протяжении всего советского этапа ее развития существовала в жестких рамках, установленных официальной идеологией. Многим психологическим явлениям и понятиям в этих рамках просто не находилось места. Например, само упоминание о таких вещах, как ум, способности, индивидуальные различия, считалось почти неприличным, ибо противоречило официальной декларации всеобщего равенства.

Было бы, однако, необъективно упрекать советскую науку в ограниченности или даже ущербности. Любая психологическая школа так или иначе ограничена определенными рамками, которые либо поставлены общественными условиями, либо возведены ею самой. Но, в отличие, скажем, от бихевиористов или гештальтистов, которые произвольно определяли рамки своих изысканий и были вольны их пересматривать (как это и произошло, например, с введением расплывчатых «промежуточных переменных» в бихевиористскую схему S — R), советские психологи были принуждены существовать в искусственно установленных границах, выход за которые был равносилен преступлению (и порою соответственно карался). И именно советские психологи, будь они знакомы с трудами Рейнгольда Нибура, могли бы наиболее прочувствованно произнести его молитву: «Господи, дай мне душевный покой, дабы переносить то, что я не могу изменить; дай мне силы — изменять то, что я могу, и дай мудрость, чтобы отличать одно от Другого». Среди советских психологов было немало таких уравновешенных, сильных и мудрых людей, которые умели, считаясь с объективными условиями, реализовать свой талант в доступной им сфере. В ряду этих блестящих ученых заслуженное место принадлежит Б. М. Теплову. В эпоху пренебрежения умом и отрицания способностей он не только сам выступал ярким носителем этих качеств, но и сумел превратить их в предмет психологического исследования.

Борис Михайлович Теплов родился в Туле. В советских анкетах, придирчивых к социальному происхождению, неизменно писал: «в семье инженера». И это была правда, но не вся. Происходил он из дворянского рода. Дворянство получил еще его дед, хотя среди более дальних предков были и крепостные крестьяне. А отец — Михаил Владимирович Теплов — был не только видным инженером, но и совладельцем крупной скобяной фабрики, почетным гражданином г. Тулы. В семейном архиве сохранилось письмо И. Л. Толстого — сына Л. Н. Толстого, адресованное «Его высокородию Михаилу Владимировичу Теплову». Через год после смерти отца И. Л. Толстой предлагал видному тульскому инженеру возглавить работы по реконструкции усадьбы в Ясной Поляне. Мать Б. М. Теплова — Мария Александровна — происходила из дворянской семьи обрусевших немцев, поселившихся в России, вероятно, в петровские времена.

Детство Б. М. Теплова можно назвать благополучным, но отнюдь не безоблачным. Он рано потерял мать. А когда ему было четыре года, пришла мачеха, у которой позже появились и свои дети. Настоящей материнской любви мальчик был лишен. Да и отец отличался повышенной требовательностью и строгостью. Каждый вечер сыну надлежало отчитаться перед отцом за «содеянное» задень. Эта процедура всегда повергала мальчика в трепет. Как человек высокообразованный и культурный, отец никогда не допускал телесных наказаний, однако малейший проступок сына встречал его суровое осуждение. Позднее, делясь воспоминаниями с близкими людьми, Б. М. Теплов избегал упоминаний о детских годах. Наверное, потому, что теплых воспоминаний о той поре почти не сохранилось.

Тягостное впечатление оставила у него больница, куда он попал, заболев скарлатиной. В инфекционное отделение посетителей не пускали, и ужас «брошенного» ребенка навсегда затаился в глубине его души. (Понятия «госпитализм» в те годы еще не знали, лишь много лет спустя его опишет Спитц.) До конца жизни Теплов сторонился больниц, отказываясь лечь даже на обследование. И умер от инфаркта, как считают многие, вследствие несвоевременно оказанной помощи.

С ранних лет Бориса Михайловича учили, как это было тогда принято, французскому языку, которым он овладел в совершенстве, а в гимназии отлично освоил и немецкий. Наряду с гимназическим он получил и основательное музыкальное образование.

В 1914 г. Б. М. Теплов, окончив гимназию с золотой медалью, с легким сердцем покинул не очень приветливый отчий дом и отправился в Москву, где поступил на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. На втором курсе, в возрасте 19 лет, впервые переступил порог Психологического института при Московском университете — начал посещать психологический практикум, которым руководил Г. И. Челпанов. Пройдут годы, и работа в этом институте станет основным содержанием его жизни.

В университете Теплову удалось проучиться недолго. Шла Первая мировая война, студентов мобилизовали в армию. С третьего курса Теплов попал в школу прапорщиков и в 1916 г. оказался в действующей армии, принимал участие в боевых действиях.

В октябре 1917 г. русская армия, в которую он был призван, фактически прекратила существование. Теплов вернулся в Москву, но в 1919 г. снова оказался на военной службе — на сей раз в Красной Армии. Как бывший офицер («военспец») он получил высокое звание комбрига и был направлен в Высшую школу военной маскировки. В те годы маскировке придавали большое значение, и работа в школе была хорошо организована. В 1921 г. Теплов окончил Школу, получив звание военного инженера. Параллельно он продолжал учиться в Московском университете, который также закончил в 1921 г. В дальнейшем на протяжении многих лет он работал в военных ведомствах.

В годы службы Теплову пришлось побывать в заключении. В начале двадцатых по подозрению в соучастии в антисоветском заговоре он был арестован и препровожден в подвалы Лубянки, где провел несколько суток в тридцатиметровой камере в обществе еще около сотни подозреваемых. Времена тотальных репрессий еще не настали, и ввиду явного отсутствия состава преступления Теплов был вскоре отпущен, сохранив, однако, на долгие годы тягостное ощущение беззащитности перед карающей наотмашь рукой Лубянки.

Чтобы связать свою работу в научно-исследовательских учреждениях Красной Армии с психологической наукой, Теплов установил тесное сотрудничество с Психологическим институтом. Здесь он с 1929 г. руководил исследованиями по заданиям Высшего технического управления РККА. В 1933 г. он был уволен в запас. Теперь главным местом работы до конца его дней стал Психологический институт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: